France Stratégie (Fosse et al., 2019), sur la base de travaux de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) et de l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux IFSTTAR (université Gustave-Eiffel ; Béchet, Le Bissonnais & Ruas, 2017), identifie une typologie des impacts sur l’environnement de l’artificialisation des sols par l’imperméabilisation lors de la construction de surfaces bâties, de voiries, de trottoirs et de bâtiments :

• la biodiversité des sols (destruction élevée de la biodiversité microbienne, impacts négatifs voire très négatifs sur la méso-, micro- et macrofaune) ;

• les paysages, les habitats et la biodiversité animale et végétale (perte de continuités écologiques, fragmentation des habitats et favorisation des espèces exotiques) ;

• la capacité de séquestration du carbone (très fort déstockage de carbone lorsque l’imperméabilisation implique un décapage superficiel des sols riches en matière organique) ;

• la pollution des sols (risques de pollution concentrée sur les anthropisés ayant subi des pollutions diffuses, notamment par des éléments traces métalliques ou des substances toxiques tels que des polluants organiques de type hydrocarbure aromatique polycyclique, pesticides, retardateurs de flammes, etc.) ;

-

la gestion des eaux pluviales et l’impact sur l’hydrologie urbaine (aggravation des phénomènes de ruissellement à l’échelle locale et au niveau de bassins versants) ;

-

la pollution des eaux (risques accrus de pollution par les rejets d’eaux pluviales concentrées en polluants) ;

-

le microclimat (impact sur le microclimat urbain avec le risque d’apparition d’îlots de chaleur urbains) ;

-

la pollution de l’air (absorption quasi nulle des particules polluantes) ;

-

les pollutions sonores (forte réverbération des sons).

Face aux nombreux enjeux, certains auteurs (De Keersmaecker, 2002) proposent des méthodes d’évaluation des conséquences de l’urbanisation sur les milieux physiques (ressource du sous-sol, qualité des sols, de l’eau et de l’énergie), naturels (l’intérêt biologique du site concerné) et humains (domaine de l’air, du bruit, des risques naturels, du paysage et du patrimoine).

Dans cette section, nous compilons ainsi certaines études économiques des externalités urbaines1 et de leurs coûts associés.

Les enjeux paysagers de la croissance urbaine extensive

L’étalement urbain entraîne une artificialisation des terres. Les statistiques les plus récentes disponibles indiquent que la part du territoire artificialisé se situe entre 9,3 % et 9,6 % en France métropolitaine en 2014, selon les sources utilisées2 (Baïz, Claron, Ducos & Logeart, 2019). Au cours des cinq années précédentes (sur la période 2009-2014), cette part a augmenté en moyenne de 0,6 % par an, si l’on se tient à l’hypothèse basse, ou de 1,1 % dans l’hypothèse haute3. En d’autres termes, même si les surfaces urbanisées ne représentent pas un mode d’occupation dominant en France, leur rythme de progression interpelle. Cela est d’autant plus problématique que, toutes sources de données confondues, le rythme d’artificialisation des sols est supérieur à la croissance démographique (Fosse et al., 2019), et qu’en prévision de l’augmentation de la population à l’horizon de 2050, il peut être pertinent de se poser la question des limites de l’artificialisation des sols.

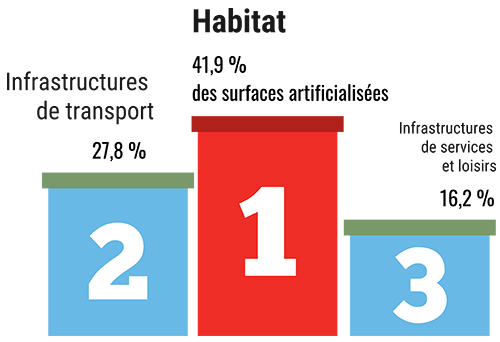

La progression de l’artificialisation inquiète notamment parce que celle-ci ne peut se faire qu’au détriment d’autres espaces. « Entre 2006 et 2012, comme sur la période précédente, plus de 87 % des territoires nouvellement artificialisés sont prélevés sur des espaces agricoles..., le reste étant prélevé sur les forêts et les milieux semi-naturels » (Janvier, Nirascou, Sillard & SOeS, 2015, p. 2). Par conséquent, l’artificialisation a de nombreuses répercussions à la fois sur l’agriculture (morcellement des exploitations, déplacements agricoles difficiles, difficultés d’usage agricole), mais aussi sur la biodiversité, la fragmentation des espaces naturels et des habitats écologiques ainsi que sur la dégradation des paysages (Aguejdad, 2009). À noter que l’habitat (et notamment l’habitat individuel) est le premier consommateur d’espaces, soit environ 42 % des surfaces artificialisées (Fosse et al., 2019).

La dynamique de l’artificialisation est contrastée et inégale dans le territoire métropolitain : les départements les moins densément peuplés connaissent des processus d’artificialisation dans les communes isolées, et les départements très denses s’artificialisent essentiellement dans les grands pôles urbains et leurs couronnes. Ces différences renforcent l’étalement urbain au sein des métropoles et l’artificialisation diffuse au niveau des communes rurales (Fosse et al., 2019).

Le paysage est un bien public ; sa perception ainsi que les relations que les individus entretiennent avec leur environnement sont les sujets d’évaluations économiques. La méthode des prix hédoniques, par exemple, permet de calculer la manière dont les avantages de riveraineté sont capitalisés dans les valeurs immobilières. La protection d’une vue ou d’un espace boisé constituent ainsi des rentes de situation pour les riverains. En raison de la capitalisation des externalités positives, la densité de l’urbanisation a tendance à s’autobloquer (Castel, 2007).

Figure 13. Répartition des surfaces artificialisées

Année : 2014.

Illustrations : Canva. Réalisation : auteures.

Source : Fosse et al., 2019. Données issues des extractions de l’enquête Teruti-Lucas portant sur un échantillon de 309 080 points et croisant occupation et utilisation des sols.

Le paysage produit ou coproduit par l’homme et le milieu est à l’origine d’externalités, véhiculées par l’environnement lui-même et affectant, positivement ou négativement, le bien-être individuel ou collectif (Lifran & Oueslati, 2007). L’aménité associée à la vue ou à l’accès à un espace naturel a également une valeur pour la société, qui n’est pas intégrée au prix d’un terrain lorsque celui-ci est converti à un usage naturel (Calvet, 2010).

Brossard et al. (2007) proposent une méthode de description et d’évaluation des caractéristiques d’un paysage qui combine la géographie quantitative et l’économétrie des modèles hédoniques. Le modèle mesure « la quantité » de paysage vu par un observateur au niveau du sol en la répartissant entre 13 types d’occupation du sol. Les auteurs ont cherché ainsi à évaluer l’impact des attributs paysagers sur les prix des transactions immobilières. Les résultats obtenus montrent que la contribution des attributs paysagers aux prix des biens fonciers et immobiliers est faible mais significative. Les paysages, en particulier les objets « verts » (couverts arborés et agricoles), répondent à une certaine demande des ménages matérialisée par leur capitalisation dans les valeurs immobilières, en particulier au sein d’espaces périurbains.

Disparition de terres agricoles : effets sur les écosystèmes et la biodiversité

Fosse et al. (2019) soulignent que l’artificialisation des terres et les dynamiques de construction se développent notamment grâce aux différentiels de prix du sol entre :

-

(i) les terres agricoles ou forestières et les terrains constructibles ;

-

(ii) le foncier bâti et non bâti ;

-

(iii) la périphérie et le centre-ville.

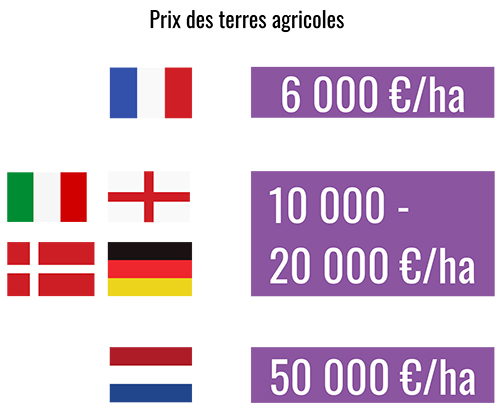

Les auteurs constatent un écart important entre le prix des terres agricoles en France, d’environ 6 000 €/ha4, et ceux d’autres pays européens ; en Italie, en Angleterre, au Danemark et en Allemagne, le prix se situe entre 10 000 et 20 000 €/ha tandis qu’il monte à 50 000 €/ha aux Pays-Bas.

Puydarrieux et Devaux (2013), sur la base d’une sélection de services écosystémiques (évaluation des services de régulation du climat global, de la régulation de la qualité de l’eau, de la pollinisation, de la chasse et des aménités paysagères, des produits de l’élevage et de la valeur de non-usage de la biodiversité, sujette à controverse), ont évalué la valeur créée par les prairies humides sur une fourchette a minima allant de 1 100 à 4 600 €/ha/an.

Le programme d’évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques (Efese) a mis en lumière (Kervinio, 2020) les multiples valeurs patrimoniales de la biodiversité et des paysages qui contribuent aux identités des Français et au patrimoine de l’humanité5. Les écosystèmes agricoles sont très complexes à estimer à l’échelle nationale, car l’évaluation de bouquets de services n’est pas suffisante pour définir une stratégie de gestion multifonctionnelle des écosystèmes en tenant compte de la diversité des usagers. L’Efese (2019) recommande la réalisation d’évaluations multicritères intégrant les nombreux enjeux de gestion :

-

(i) la capacité des écosystèmes à satisfaire les besoins des générations présentes et futures ;

-

(ii) la conservation de la biodiversité pour elle-même ;

-

(iii) la réduction des impacts environnementaux des activités agricoles.

En outre, une telle évaluation devrait intégrer les principales relations fonctionnelles avec d’autres écosystèmes, notamment les écosystèmes urbains.

Le programme BAUM – biodiversité, aménagement urbain et morphologie –, initié en 2019 au sein du ministère de la Transition écologique, questionne les limites de la densification urbaine et la manière dont les villes peuvent participer à la conservation de la biodiversité.

Flégeau (2020) rassemble des travaux à l’échelle du quartier en soulignant deux enjeux :

-

(i) la densification soulève la question du degré acceptable de densité pour les habitants des villes ;

-

(ii) mais aussi la densité capable d’accueillir une biodiversité.

L’auteur distingue deux catégories de préconisation pour les aménageurs en faveur du maintien de la biodiversité. Une première catégorie se concentre sur la grande échelle, au travers de la mise en place de la politique des trames vertes et bleues (TVB). La seconde catégorie est consacrée à l’échelle du bâtiment et encourage des interventions sur le bâti existant en faveur de l’accueil de la biodiversité, par exemple la végétalisation des toitures, la pose de nichoirs, etc.

Figure 14. Prix des terres agricoles en Europe

Source : Fosse et al., 2019.

Illustrations : Canva. Réalisation : auteures.

Empreinte carbone de la consommation d’énergie pour le logement et le transport

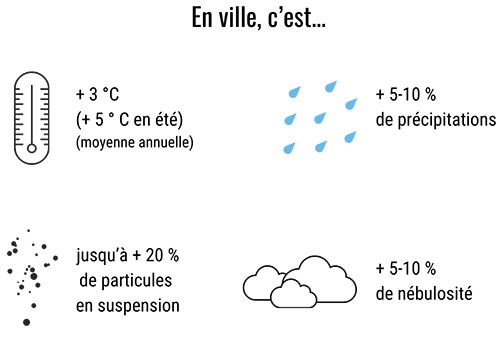

Le milieu urbain a son climat propre, constituant le plus souvent un îlot de chaleur dans le territoire environnant, du fait notamment de l’activité et de la restitution de la chaleur accumulée par les bâtiments.

La température en ville est ainsi supérieure d’au moins 3 °C en moyenne annuelle (jusqu’à plus de 5 °C en été) à la température du milieu environnant, et les précipitations plus importantes de 5 à 10 %. L’atmosphère comporte jusqu’à 20 % de particules en suspension en plus, et la nébulosité y est également de 5 à 10 % supérieure (Flégeau, 2020).

Figure 15. Le climat en milieu urbain

Source : Flégeau, 2020.

Illustrations : Canva. Réalisation : auteures.

Construire et habiter un m2 de bâtiment représente une tonne de CO2 émise dans l’atmosphère pour une durée de vie de 50 ans, selon les études d’analyse du cycle de vie de l’immobilier par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB ; Lebert & Chevalier, 2018). La commission Quinet (2019) a évalué le coût d’abattement socio-économique autour de 240 €/tCO2 pour des rénovations énergétiques dans les bâtiments résidentiels réalisées en 2015-2016 (avec prise en compte des effets sur la période 2015-2050).

Grace aux valeurs de l’action pour le climat et aux données des analyses de cycle de vie (Roux, Schalbart, Assoumou & Peuportier, 2016), les promoteurs disposent aujourd’hui d’évaluations de l’empreinte carbone qui facilitent l’intégration des scénarios climatiques dans les bilans et constituent ainsi des aides à la prise de décision lors de l’élaboration de leurs projets d’aménagement.

Calvet (2010) recense certaines études sur l’empreinte carbone dans l’immobilier résidentiel.

Brown, Southworth et Sarzynski (2008) proposent une estimation des émissions de carbone prenant en compte tant l’habitat que les déplacements dans les 100 plus grandes métropoles des États-Unis en 2000 et 2005. Les transports considérés sont ceux des passagers et des marchandises sur autoroutes seulement. Cette étude montre qu’un habitant de ces aires métropolitaines émet moins de carbone que l’Américain moyen. Les résultats varient néanmoins fortement d’une métropole à l’autre ; la densité de population et la présence de transports en commun sont déterminants, ainsi que l’intensité en carbone de la production électrique, les prix de l’électricité et le climat.

Lemaître et Kleinpeter (2009), au sein du ministère de l’Environnement, analysent les dépenses de carburant automobile et les émissions de CO2 correspondantes des ménages à partir des données de l’enquête budget des familles de l’Insee (2006). Ils identifient le fait que les émissions oscillent du simple au double en fonction de la zone de résidence. Les caractéristiques socio-économiques des ménages neutralisées, leurs dépenses de carburant restent supérieures dans les zones excentrées, moins denses. Par rapport à un ménage de l’agglomération parisienne (Paris ou banlieue), un ménage de même type qui s’installe en milieu périurbain double sa consommation de carburant automobile : d’une part, il est davantage équipé et, d’autre part, il parcourt plus de distance par véhicule. En outre, le recours à la voiture particulière pour les déplacements domicile-travail est aussi fréquent en banlieue des pôles urbains de province qu’en milieu périurbain, généralement moins dense, et ce même si les distances parcourues en banlieue sont moindres.

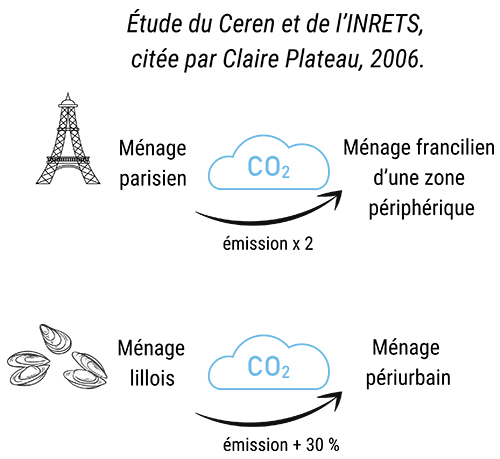

Une analyse conjointe (Plateau, 2006) du Centre d’études et de recherches économiques sur l’énergie (Ceren) et de l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) a permis de dresser un bilan spatialisé des émissions de CO2 des ménages sur la région Île-de-France et sur Lille. Comme principaux résultats : en région Île-de-France, un ménage parisien émet presque deux fois moins de CO2 qu’un ménage francilien d’une zone périphérique ; un ménage lillois émet 30 % de moins de CO2 qu’un ménage périurbain.

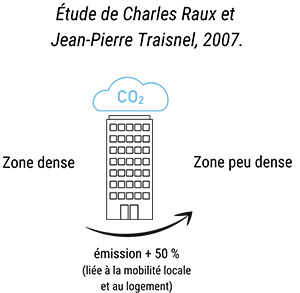

Figure 16. Émission de CO2 des ménages

Illustrations : Canva. Réalisation : auteures.

Raux et Traisnel (2007) distinguent trois catégories de zone de densité : les communes centres d’agglomération ou très denses, les communes périphériques moyennement denses et les zones rurales ou communes périurbaines peu denses. Ils constatent que les émissions de CO2 par actif immobilier liées à la mobilité locale (en voitures particulières et en transports en commun) et au logement (eau chaude sanitaire et chauffage) sont, en 2000, environ plus élevées de moitié par actif en zone peu dense qu’en zone dense.

Figure 17. Densité et émission de CO2 par actif immobilier

Illustrations : Canva. Réalisation : auteures.

Cavailhès et al. (2014) ont étudié le comportement des ménages envers la consommation d’une aménité climatique, dans la mesure où le climat modifie leur goût pour un mode de vie extérieur (effet barbecue) et où le prix unitaire des migrations alternantes dépend du climat (effet verglas). Ces préconisations théoriques sont testées dans une étude empirique de la rente foncière et de l’étalement des villes. Les résultats montrent que la température a un prix hédoniste positif, que là où le climat est plus chaud les aires urbaines sont plus étendues et les gradients de rente foncière plus plats. Par conséquent, dans le cas d’un pays tempéré comme la France, l’étalement urbain et le réchauffement climatique se renforcent mutuellement, dans un cercle vicieux pour l’environnement.

Figure 18. Aménités climatiques et prix immobiliers

Illustrations : Canva. Réalisation : auteures.

Les avantages de l’étalement urbain

Calvet (2010) recense certains avantages qu’offre une aire métropolitaine étalée, sur la base des études empiriques aux États-Unis :

-

les effets redistributifs (Kahn, 2007) : les villes étalées proposent des logements plus abordables, favorisant ainsi l’accès à la propriété, notamment aux minorités ethniques ;

-

les effets sur la consommation : les villes étalées bénéficient de prix inférieurs du fait de l’existence d’hypermarchés qui ne peuvent s’installer dans une ville monocentrique dense ;

-

l’exposition à la criminalité : on peut se poser la question de savoir si les villes étalées sont plus à l’abri de la criminalité (distance physique plus grande entre classes aisées et pauvres), et si la ville dense est plus exposée à certains risques, comme les attentats ;

-

les effets sur la productivité (Glaeser & Kahn, 2003) : les entreprises tirent avantage de la délocalisation d’une partie de leurs emplois à la périphérie des grandes villes (le foncier y est moins cher). Elles peuvent également profiter de la possibilité de construire de vastes campus qui favoriseront les échanges entre les employés des différents départements.

Nous remarquons également d’autres avantages :

-

les effets sur la qualité environnementale : en termes de pollution atmosphérique et d’accès à des espaces naturels ou à des ceintures vertes ;

-

les effets sociaux : la structure et la taille de la famille peuvent inciter les ménages à privilégier les villes à faible densité. Castel (2007) remarque que le phénomène de rejet de la densité n’est pas nouveau, l’individu a à la fois intérêt à se rapprocher des autres et à s’en écarter. Plus généralement, la densification peut être assimilée, par certains habitants des quartiers, à une dégradation de la qualité de vie ;

-

En matière de construction, la préférence pour la maison individuelle en France aurait des causes économiques favorisant l’urbanisation moins dense et dispersée (Castel, 2007) : l’avantage comparatif de l’industrialisation des solutions individuelles, la minimisation des risques et des surcoûts normatifs par la dispersion des opérations, les gains grâce à l’internalisation en matière de coûts de finition, d’entretien et de sécurisation, les caractéristiques du milieu professionnel local et la limitation des coûts marginaux des petites opérations pour les collectivités ;

-

des opportunités de transfert des emplois, vers les villes à faible densité, par le développement du télétravail et la réduction des trajets domicile-travail.

Figure 19. Avantages de l’étalement urbain

Illustrations : Canva. Réalisation : auteures.

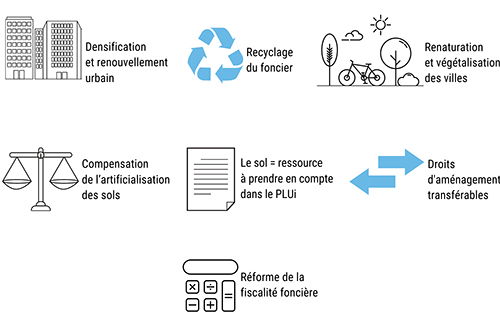

L’artificialisation des sols et l’objectif ZAN en 2030

Les coûts de la croissance urbaine et de l’artificialisation des sols associée se révèlent plus significatifs que ses bénéfices (Unam, 2021 ; ADEME et al., 2021). Pour lutter contre l’artificialisation des sols et réussir l’objectif ZAN, il est envisagé de favoriser la densification et le renouvellement urbain ainsi que de combiner des scénarios de renaturation et de végétalisation de villes (Fosse et al., 2019). Il s’agit d’éviter l’artificialisation des espaces naturels tout en permettant une urbanisation vertueuse. Ces préconisations sont-elles suffisamment ambitieuses pour atteindre l’objectif ZAN en 2030 ? Depuis juillet 2019, l’Observatoire de l’artificialisation des sols6 met à disposition des données annuelles à l’échelle communale, ou selon un carroyage de 1 km, pour favoriser le suivi de la consommation des espaces sur le traitement des fichiers fonciers.

Le projet de recherche ZIZANIE7 – « zones urbaines et infrastructures face au ZAN : une inflexion écologique ? » – du programme Infrastructures de transports, territoires, écosystèmes et paysages (ITTECOP) 2020, interroge l’aménagement du territoire :

-

« (i)... il s’agit de décrire et analyser le processus de formalisation du ZAN dans le droit et d’opérationnalisation du ZAN dans l’action publique, en veillant à ce que le ZAN évite les écueils qui ont été montré [sic] sur la séquence ERC [« éviter, réduire, compenser »]... ;

-

(ii)... le projet s’attachera à évaluer jusqu’où, d’un point de vue écologique, un territoire peut être artificialisé sans porter atteinte à la résilience écologique des milieux. Il s’agit de questionner et de contribuer à l’amélioration des méthodes d’évaluation des impacts écologiques des aménagements ;

-

(iii)... le projet s’attachera à confronter les notions de limitation et de réversibilité à l’épreuve de la réalité du terrain » : étude juridique des contentieux relatifs à des projets et des plans de programmes, enquête sociologique et analyse des incitations à l’artificialisation des espaces privés.

Une des raisons principales de l’artificialisation tient à la différence de prix qui existe entre le non-bâti urbanisable et le non-bâti non urbanisable8 (Sainteny, 2018). Le projet ZIZANIE questionne la manière dont on peut faire en sorte qu’une plus grande proportion d’acteurs trouve un intérêt au maintien des espaces non bâtis. Deux pistes sont envisagées : d’abord, proposer des ajustements du régime actuel de la fiscalité foncière pour corriger ses effets pervers du point de vue de la biodiversité. La nature des innovations fiscales doit viser à inciter à l’adoption d’obligations réelles environnementales (ORE)9. Ensuite, explorer le potentiel des droits d’aménagement transférables10 en prenant exemple sur leur mise en œuvre dans plusieurs comtés aux États‐Unis, en Allemagne, au Portugal et en Chine.

Par ailleurs, le projet MUSE11 – « intégrer la multifonctionnalité des sols dans l’aménagement du territoire » – propose de passer d’une vision foncière du sol à une vision de la ressource-sol, qui relie occupation et usage des sols à leurs fonctions et aux services écosystémiques qu’ils rendent. Il s’agit d’élaborer et de partager avec les collectivités une méthode cartographique pour prendre en compte la qualité des sols et leur multifonctionnalité. Trois collectivités pilotes (Nantes, Châteauroux, Aix-Marseille) participent à ce projet sur des périmètres urbains, périurbains et ruraux, sur des sols agricoles, naturels mais également des sols non couverts dans le tissu urbain. Les travaux d’analyse se réalisent à l’échelle du PLUi. L’objectif du projet est d’intégrer le sol comme ressource dans toutes les étapes d’élaboration du PLUi : dans le diagnostic territorial permettant d’orienter les choix du PADD, de concrétiser ce choix dans le règlement et dans les OAP (sur lesquelles les impacts du projet sont à évaluer) et enfin de le prendre en compte dans la séquence ERC.

Une autre alternative pour la réduction des impacts de l’artificialisation réside dans le recyclage du foncier, « mais dont la mise en œuvre révèle des problématiques sanitaires majeures. La conversion de friches industrielles préoccupe les autorités publiques, qui tentent d’encadrer les opérations de remise en état des sites et sols pollués12. Certaines pollutions résiduelles peuvent devenir à terme source de nuisance. En l’occurrence, l’objectif de non-urbanisation des sols peut se trouver confronté à celui de la santé humaine » (Desrousseaux et al., 2019, p. 169). Face aux défis des friches industrielles, les projets de renaturation et de dépollution des sols par le génie écologique pourraient devenir une filière économique13 (Maleyre, Veil, Cantuarias-Villessuzanne & Chardon, 2020).

Actuellement, en France, il n’existe pas de mécanismes de compensation de l’artificialisation des sols. La compensation sur la séquence ERC est prévue par les études d’impacts, par le Code forestier et par la compensation collective agricole. Plusieurs projets de recherche soulignent les limites de l’application de la séquence ERC (COMPILSA14, InSERCAT15, E =RC+16). Malgré les avancés concernant l’anticipation et la mutualisation des atteintes à l’environnement dans la loi Biodiversité de 201617 pour promouvoir des outils de marché tels que les sites naturels de compensation (Darses & Cantuarias-Villessuzanne, 2017), ce dispositif est faiblement appliqué.

Plusieurs leviers techniques, en s’appuyant sur la séquence ERC, ont été identifiés (Loisier & Petel, 2019, p. 13) ainsi que des synergies entre les solutions en matière d’artificialisation et les fonctions sociales, économiques et environnementales d’un territoire (Loisier & Petel, 2019, p. 14).

Figure 20. Pistes pour atteindre l’objectif ZAN

Sources : Fosse et al., 2019 ; projet ZIZANIE ; projet MUSE ; Desrousseaux et al., 2019 ; Maleyre et al., 2020 ; Darses & Cantuarias-Villessuzanne, 2017.

Illustrations : Canva. Réalisation : auteures.