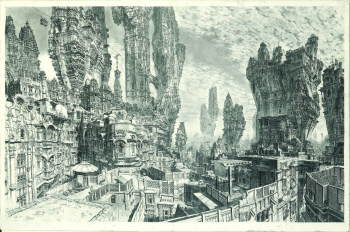

Pataliputra

© Laurent Gapaillard.

Bonjour Laurent. Tout d’abord, pouvez-vous résumer votre parcours académique et professionnel ?

Je suis né à Rennes et ai suivi ma scolarité au lycée en section littéraire. J’ai ensuite intégré l’école Met de Penninghen1, une école d’art graphique. J’y ai étudié pendant seulement trois ans car elle forme surtout des designers publicitaires. Or, je voulais dessiner : pour moi, la formation avait atteint ses limites. J’ai alors quitté l’école et je suis parti en Erasmus en Angleterre, à Plymouth. J’ai fait ensuite des stages au studio Disney, qui se situait à Montreuil à l’époque du Bossu de Notre-Dame ou de Tarzan2. J’ai ensuite commencé à suivre des cours à l’École du Louvre et en faculté de philosophie. Mais c’est pareil, j’ai suivi les cours, mais sans me faire évaluer... En fait, j’ai une phobie des notes ! Alors, j’ai lu les bouquins, j’ai picoré... Puis, grâce à des contacts obtenus via l’école, j’ai commencé par designer des décors de film. Du cinéma d’animation je suis ensuite passé à des séries télé, des jeux vidéo, et même du cinéma en prise de vues réelles.

Avez-vous travaillé sur des sujets en lien avec l’architecture ?

Les projets de cinéma d’animation en particulier comportent notamment une phase de préproduction, au cours de laquelle on conçoit les mondes imaginaires et où on invente la cohérence visuelle d’un univers en fonction du contexte, historique ou futuriste, par exemple. Cela pouvait être aussi des costumes à dessiner, des accessoires, des meubles, des motifs, des véhicules, et donc pas uniquement des dessins liés à l’architecture. J’ai également été amené à imaginer des montagnes, des paysages, des nuages, des tempêtes. Il s’agit vraiment de l’environnement au sens large.

Cette expérience est très constructive car elle apprend à mettre en œuvre un langage objectivable pour pouvoir être compris de tous. Cela oblige à mettre une distance entre ses affects, c’est-à-dire avec ses émotions et son style, pour pouvoir aussi s’adapter à la charte graphique des films. Certains dessins animés optent plutôt pour le réalisme, dont il faut également s’accommoder.

Vous adaptez donc votre style au « cahier des charges ».

Oui, même si je passais quand même pour un excentrique, qui préférait faire ce qu’il voulait, déjà à cette époque ! J’ai essayé d’explorer des pistes originales, comme si un peu d’eau avait été versée dans un chaudron de lave en fusion. Cela n’a pas refroidi grand-chose, mais permettait au moins de donner vaguement l’idée que l’on pouvait penser différemment.

D’une certaine façon, on vous recrutait sans doute aussi pour cette raison...

Oui, les gens cherchaient des idées. Le souci étant qu’ils en jettent beaucoup, ce qui est très fatigant au bout d’un certain temps. On donne beaucoup, puis s’apercevoir d’un tel gâchis d’idées est épuisant. C’est ainsi que, progressivement, j’ai commencé à m’éloigner et à me lancer dans une démarche artistique personnelle.

Vous souhaitiez conserver votre propre univers.

C’est-à-dire que je l’avais, mais il s’agissait de le rendre autonome, de le viabiliser socialement, pour que les gens l’achètent pour lui-même et pas comme vade-mecum pour un projet. L’univers doit se défendre pour lui-même et par lui-même ; les œuvres doivent être indépendantes, en quelque sorte. Ce qui est long à trouver.

Quelle sont vos principales sources d’inspiration artistique, qu’elles soient littéraires, cinématographiques ou architecturales ? Certaines villes, réelles ou imaginaires, ont-elles fait naître certains de vos dessins ?

Depuis que je suis enfant, j’ai toujours été fasciné par les civilisations, par le pouvoir de l’imaginaire. Ma grand-mère avait un livre du Reader’s Digest sur les civilisations perdues. Pour chaque article, un illustrateur dessinait les villes telles qu’elles étaient à l’époque. J’observais des représentations de Teotihuacan, la grande cité mexicaine et ses pyramides, ou de Babylone en Syrie. Ces villes, comme des sortes de mégastructure, me hantaient déjà. Ces dessins me procuraient une sensation bien particulière : ils me donnaient l’eau à la bouche tandis qu’ils se paraient à mes yeux d’une impression incroyablement familière. Ces villes s’apparentaient à des organismes. C’est assez difficile à décrire, mais c’est comme si toutes les parties de la ville étaient vivantes. Elle se répondaient, tels des corps, mon corps en fait. Elles représentaient par ailleurs la nature. Un aspect assez fréquent chez moi est le fait que je ne distingue pas la nature des villes. Vu de loin, elles ressemblent à un gros lichen, avec une continuité entre ces organisations géantes. Je les pense et les sens quasiment comme si elles vivaient physiquement ; elles ne sont pas une abstraction.

Quant aux livres qui m’ont vraiment marqué, il y en a plein ! Donner des priorités n’est pas évident. La mythologie ancienne, bien sûr : L’Illiade, L’Odyssée3. Les descriptions de l’historien Hérodote4 m’ont aussi beaucoup marqué, de par leur mix entre le réel et le fantasme. Les mondes, qui ont bel et bien existé, sont dépeints par un homme qui fait de son mieux pour les comprendre, mais qui en même temps les déforme, en rajoute beaucoup. Je me souviens de la cité Ecbatane5, la capitale du roi de Perse, et ses enceintes fortifiées concentriques chacune d’une couleur différente. On dirait un oignon que l’on pèle ! Le roi se trouve au milieu, et les sujets n’ont pas le droit d’approcher du centre, ceux qui rentrent doivent porter un foulard sur le visage car ce roi a peur d’être assassiné... Certains vont chercher l’or en Inde et sont contraints d’y aller de nuit sur des oiseaux géants parce que, si le soleil se lève, des scarabées d’or les poursuivent et les mangent avant qu’ils aient le temps de s’échapper. Ces histoires foisonnantes, délirantes, incroyables, complètement folles se retrouvent je pense dans mes dessins.

Quand j’ai découvert votre travail, j’ai été effectivement partagée entre la fascination, due en partie à la myriade de détails, et la peur, de par l’extrême densité représentée. On sent la tourmente. J’entrevois également, à plusieurs reprises, un contraste entre la modernité de certains éléments, tels les wagons aériens qui traversent la ville, et l’architecture en elle-même qui est assez médiévale et revêt une forte connotation religieuse.

Une raison physique de base explique cela. Quand je suis né, les fées m’ont donné des atouts et des défauts, dont celui de pas savoir gérer les surfaces lisses. Or, l’architecture contemporaine et moderne ayant une prédilection pour les vitres et le zinc (lorsque les personnes en ont les moyens) qui sont des matériaux lisses, cela a tendance à m’exclure d’office. Ensuite, concernant le dessin dont vous parlez spécifiquement – mais cela peut s’appliquer à tous –, c’est une ville indienne, Pataliputra. Il s’agissait d’imaginer que les civilisations industrielles auraient pu jaillir ailleurs qu’en Europe, et donc de représenter une sorte de développement industriel, un genre d’haussmannien en Inde. Voilà pourquoi nous nous retrouvons avec une architecture qui prend des proportions délirantes. De la même manière que, jusqu’à la Première Guerre mondiale, on emprunte des références architecturales aux époques précédentes, je m’inspire de leur style afin que le système illustré soit bien identifiable. Si on crée un style ex-nihilo, les gens vont difficilement comprendre que la scène ne se déroule pas en Occident.

En outre, l’architecture contemporaine s’impose à tous et partout de la même façon avec le même langage. Mes dessins constituent donc une façon de lutter contre l’uniformisation esthétique qui me terrifie. Je la vois comme une perte phénoménale de diversité.

Image 1. Pataliputra, ville indienne.

© Laurent Gapaillard.

Ce qui peut expliquer votre foisonnement de détails.

Exactement. Les détails offrent des options pour rebondir, une certaine fécondité, une variété de l’écosystème. L’art ou la culture s’adressent à des situations très archaïques : peur de la faim, de la mort. Le minimalisme est une solution jouable quand les gens n’ont pas peur de mourir de faim, que le compte en banque est assuré. Mais si vous observez bien ce que les gens aiment, généralement, c’est une certaine démesure, à l’image du cinéma hollywoodien qui loue l’abondance. C’est une sorte de conjuration magique de la hantise du manque, de la proximité avec la mort et la vulnérabilité.

En somme, le détail exprime une image de la diversité naturelle ; en cas de problème, de chute d’une situation donnée, il se présente toujours une option disponible, voire plusieurs. En se basant sur un vécu physique, nos villes, comme nos organes, sont mortelles.

À ce propos, quelle vision de la ville portez-vous ? Certaines de vos illustrations montrent une ville-plante presque monstrueuse, qui inspire la terreur. Vous avez dit tout à l’heure que ville et environnement naturel ne font qu’un à votre sens. Du coup, quel est le rapport de force entre l’homme et la nature ? Vos dessins ne montrent pas beaucoup d’humains. Dans cette densité, quelle est la place de l’homme ?

Il faut dissiper un éventuel malentendu : les dessins ne sont pas des vues 3D d’un projet immobilier. C’est-à-dire qu’ils ne représentent pas une ville destinée à être construite telle quelle, une ville physique, mais ils font figure de métaphore et de symbolisation. Ils sont faits pour que les gens soient mal à l’aise, parce qu’ils peignent une civilisation en train de se développer et de se réaliser. Ils servent à prendre conscience de soi. Je ne dessine pas forcément des villes où j’ai envie d’habiter.

Un autre impératif est l’échelle : j’ai besoin de travailler sur de grands supports car ils permettent de montrer une multitude de niveaux, de couches, à l’intérieur. Plus c’est vaste, plus on peut zoomer dedans. C’est un monde en soi auquel on donne une certaine réalité. Comme si on utilisait un microscope pour plonger dans la matière.

Quel format privilégiez-vous ?

Je travaille sur plusieurs tailles. Certains dessins font 1 m 80 de haut, 1 m 30 ou 1 m 50. La consultation sur ordinateur ou « en vrai » ne fournit pas la même expérience. En exposition, on ne voit pas tout d’un coup, et sur l’écran c’est comme un résumé d’un panoramique. Les images que je fais ne sont de toute façon pas des compositions normales. Elles sont faites pour donner l’impression d’enveloppement dans un paysage, pour immerger quelqu’un, alors que le champ focal est réduit à une fenêtre qui est devant nous. Je résous ainsi une contradiction. J’immerge les gens dans un panoramique réduit à une fenêtre de vision, donc souvent je triche au niveau de la perspective, il y a plusieurs points de fuite. Je magouille pour que le tout ait l’air d’envelopper !

Le regard que vous proposez n’est pas « naturel ». L’œil humain ne pourrait pas l’accepter.

Non, les droites s’arrondiraient, et il faudrait que l’image soit nettement plus écartée. Je représente la vision que l’on aurait en tournant la tête, ce qui génère une surdensité d’informations.

Cette surdensité d’informations reflète-t-elle, plus ou moins consciemment, celle des villes actuelles ?

Je ne critique pas la notion de densité en tant que telle. Je me place à un niveau plus archaïque que cela. Vous avez parlé de rapport de force un peu plus tôt. En fait, pour moi, il n’y a pas de rapport de force. S’il en existe un, nous l’avons construit de façon arbitraire. Il persiste un conflit entre plusieurs espèces naturelles ; nous, les humains, qui sommes des animaux comme les autres, avons médiatisé l’évolution par la culture. La culture sert d’accélérateur à cette évolution et nous procure un boulevard pour faire des dégâts autour de nous à une vitesse exponentielle. Mais pour moi nous sommes encore intégrés dans un schéma qui nous dépasse complètement, même si par ailleurs on détruit notre environnement immédiat, avec les catastrophes terribles que cela engendre. En disant qu’on sort de la nature, c’est encore une prolongation de notre orgueil total, de notre hubris6. Nous nous donnons trop d’importance : on est encore dans la nature, même si on anéantit tout ce qui nous entoure. Le problème à mes yeux n’est pas de savoir s’il y a une opposition nature/culture, mais de respecter les gens et les animaux qui vivent avec nous. L’homme est juste un bras de la nature un peu trop armé au service de nos intérêts immédiats.

Je me situe « en dessous » en quelques sorte ; mes villes ultra-densifiées représentent un genre de prolifération symbolique, qui symbolise l’évolution. C’est un travail d’élaboration complexe, tâtonnant, organique, assez brouillon, qui est construit par une somme d’acteurs qui ne se connaissent pas toujours mais qui s’éclairent les uns les autres. Ce côté organique et dense de mes illustrations figure cela : on ne sait pas vraiment ce que l’on fait quand on fabrique une ville parce qu’elle nous dépasse un peu. Les urbanistes créent un cadre, mais en réalité, la ville est bien plus que cela. Une ville, c’est la conscience de tous ses habitants qui y tâtonnent.

Cette ultra-densification, cette verticalisation presque à l’infini, peut faire peur. Cette manière d’envelopper dont vous parliez tout à l’heure est presque étouffante. Est-ce votre façon de nous faire réfléchir ?

Je ne sais pas. Le point de vue avec lequel vous abordez le sujet semble, grossièrement, faire comprendre que la densité humaine et urbaine c’est mal.

Non, ce n’est pas mon point de vue. Mais l’angoisse ressentie face à quelques-uns de vos dessins amène à se poser des questions sur la surdensité. La densification constitue une des solutions pour lutter contre l’étalement urbain, la réduction des terres agricoles au bénéfice de la ville et des besoins en logements des citoyens. Mais jusqu’où peut-on aller dans cette densification, dont on connaît les avantages ? Certains de vos dessins proposent une verticalisation très importante, à tel point que l’on ne voit presque plus le ciel.

En ce moment, je fabrique des villes qui sont construites à partir de plantes géantes. Mon parti pris est d’imaginer une architecture végétale. Il faudrait donc imaginer des humains capables d’arroser ces plantes, utilisant les tiges végétales comme les tiges qui servent à armer du béton. Elles peuvent pousser à 1 000 mètres de hauteur, tant qu’il y de l’eau. Mais moi aussi je tâtonne à créer ces hauteurs, ces échelles, à tel point que cela peut devenir complètement loufoque, parfois bien trop, parce que je n’en maîtrise pas les conséquences. Les formes des immeubles se cherchent, bien qu’elles aient tendance maintenant à s’assagir, car je les maîtrise un peu mieux tout en conservant une dimension de surabondance. Cela fait aussi partie de ma personnalité. D’un point de vue artistique, il est bon de savoir susciter des émotions contradictoires. Une envie et un rejet. Les contradictions constituent des moyens très puissants pour nous pousser à aller au-delà de nous-mêmes, à sortir des schémas normaux de pensée. Un vide s’ouvre en nous, une stupeur, un état de suspension, qui mettent en œuvre un moyen de communication à travers cette position. Un miroir se tend, que nous sommes obligés de regarder.

J’ai appris également que vous avez illustré des ouvrages qui sont davantage destinés aux enfants, aux adolescents. Pour ce type de public, comment adaptez-vous – ou pas – les représentations de votre univers ? Quels sont vos filtres éventuels ?

Le seul filtre est le contexte de la narration. J’ai gardé cela de mon expérience de travail dans le cinéma. Un des principes du design est qu’une forme correspond à une idée. Concrètement, il existe un langage des formes qui s’adapte au récit et non au public. Une sorte d’auto-cohérence interne qui impose un certain registre dans la représentation. Je fais des choses à la carte effectivement, mais par rapport au contexte de ce que j’ai à raconter.

N’y a-t-il pas certains éléments que vous vous interdisez parce que ce serait difficilement compréhensible par ce jeune public ? Ou parce que cela générerait trop d’inconfort ?

Il est évident que je ne vais pas représenter un homme étripé avec les intestins à l’air ! Par exemple, le Yark7 est un monstre qui mange les enfants sages : je ne dessine pas le jus de cervelle... Mais ce n’est pas ce qui prédomine. L’important est de s’en tenir au texte, même si cela génère une contradiction féconde, entre une adhésion et un conflit. Les formes finissent par prendre leur autonomie. Penser en termes de public, de média, de produit est aux antipodes de ma manière de fonctionner.

Je comprends que vous n’avez pas l’intention de donner des leçons. Mais imaginons une situation. Pour construire la ville de demain, quels conseils donneriez-vous aux responsables politiques locaux, aux urbanistes ? Comment aimeriez-vous qu’elle soit fabriquée ? Vous évoquez vos villes organiques, vos villes-plantes. Cela pourrait-il révéler une volonté de densifier la nature urbaine ?

Renaturer la ville, replanter des arbres, je n’ai rien contre bien sûr. Les raisons sont multiples, que l’on connaît tous. Ce pourrait être très long de répondre à cette question ! Je pense, à la base, que prend place notre société à la mentalité prédatrice, qui commence déjà par cette dichotomie homme/nature. Une pensée objectivante qui réduit les objets à la projection de notre volonté, qui va plus loin que cela parce qu’elle s’incarne aux racines mêmes du droit, de la juridiction, de la conception que l’on a d’une vie humaine. Conséquences : des échecs. On conçoit des objets comme des choses utilisables et jetables à l’envi parce qu’ils sont des sous-produits de notre bon-vouloir, de notre toute-puissance.

Cette vision-là n’est pas applicable uniquement aux choses mais à l’ensemble des vies. Nous sommes les seuls animaux à avoir industrialisé la mort, que ce soit celle des humains ou celle des autres espèces animales.

En effet. Progressivement, heureusement, l’empathie s’est développée. Nous avons accordé des droits aux humains, mais il faudrait peut-être en accorder aux choses, en lien avec la ville. Elles sont en effet révélatrices de la façon dont on considère les gens. Les choses, d’un point de vue extrême, sont le produit de notre travail. Le consommateur semble isolé au sein de la chaîne de vie d’un objet ; il ne réfléchit pas ou peu à ses antécédents, aux ancêtres de l’objet. Dans ce cadre, difficile d’imaginer des solutions pour l’environnement. Je ne suis pas économiste, mais le concept même de développement durable est paradoxal car le développement sous-tend une croissance infinie.

Par ailleurs, nous utilisons beaucoup de mots-valises, y compris pour ce qui se rapporte à la fabrique de la ville. Oui, nous pouvons végétaliser avec de magnifiques bacs à fleurs en bois de teck fabriqués par des esclaves indonésiens. Oui, cela va être sans doute très beau. Or, il faut penser au bilan carbone notamment... En fait, nous sommes toujours une société esclavagiste, dont le mode de consommation ne fait pas l’effort de payer les choses au juste prix, à sa juste valeur, y compris dans le BTP. La ville semble en fin de course. Respecter ce qui nous entoure nécessite d’accorder un respect aux choses.

Il faut donc remettre du sens dans notre consommation. Dans ce système, quid de l’architecture urbaine ?

Pour revenir sur le débat architectural, nous n’avons jamais eu autant de moyens technologiques de construire aussi laid. Traverser une ville contemporaine est une expérience métaphysique d’une morbidité quasi absolue. Je parle des banlieues pavillonnaires autour de Rennes, par exemple, que j’ai vu grandir. L’expression basique mais juste s’applique : « il n’y a pas d’âme », mais alors absolument pas ! Ces espaces reflètent un fonctionnalisme où l’on projette de la volonté de puissance, c’est-à-dire des services au bénéfice de notre volonté avec rien de plus que ce qu’il est possible de faire à un moindre coût. Appliqué à une personne, c’est la définition claire et nette de l’esclavage.

Grossièrement, l’architecture contemporaine manifeste un besoin de sincérité en supprimant le détail. Ceci est typique de l’architecture cistercienne, caractérisée par un délire de sainteté. On veut amener du sacré dans l’architecture, donc dans l’entre-deux-guerres on simplifie pour ôter la gloriole bourgeoise. Sauf que les architectes puis les promoteurs ont compris que faire du sacré coûte moins cher. Il reste le minimalisme, mais il n’y a plus de cisterciens depuis longtemps. Je trouve que l’ambition et l’exigence se perdent. La chaîne de production s’est construite ainsi. Je n’ai pas d’explication totale, car j’ignore un certain nombre d’aspects. On dirait que le sur-moi a disparu : on ne s’impose plus de faire du beau.

A-t-on perdu le savoir-faire ?

Exactement. C’est d’ailleurs là où je voulais en venir avec la destruction de la chaîne de production. On ne sait plus faire, fabriquer. Pour construire la ville de demain, on devrait regarder du côté de l’architecture vernaculaire construite par les paysans. Avec rien, ils avaient énormément d’ambition, sans pour autant avoir de préoccupation esthétique ; leur travail était harmonieux parce que ce dernier avait un minimum de sens pour eux. Les maisons n’étaient pas trop répétitives, elles avaient des formes hétérogènes car chaque famille avait son genre et, surtout, le paysan avait tendance à adapter l’habitat à la parcelle.

Ces villages se caractérisent par une moindre uniformité que certains paysages actuels.

En effet. Comme chaque être humain en fait : des micro-détails qui font la différence et brisent l’uniformité. Dans les villages anciens, on voit très bien que les volontés se heurtent à celles des autres, et c’est ce qui fait leur beauté. Mais comment s’en inspirer et les repenser dans les contraintes et les matériaux actuels ?

Par rapport à ce que je vois, mes villes me rassurent, j’ai presque envie de me plonger dans mes mondes anxiogènes car y naissent des éléments, des surprises y surgissent, qui contrastent avec ces mornes alignements. Ces derniers semblent dire que les vies sont écrites.

Ils représentent une réponse très pragmatique au besoin de se loger. Or, habiter, ce n’est pas seulement répondre à un besoin primaire.

On peut le penser effectivement d’une autre façon. L’Antiquité romaine est éclairante à cet égard. Les dieux Lares étaient propriétaires du sol. Les habitants représentaient juste une perle de plus sur le collier, alors que les dieux Lares, gardiens de la mémoire des ancêtres, étaient là depuis toujours. Aucun Lare ne voudrait être dieu d’un pavillon, parce que les familles ne s’y ancrent pas, il me semble. Je me trompe peut-être, mais j’ai l’impression que ce sont des endroits construits afin que des gens achètent pour vendre. Ils ne travaillent pas au même endroit, donc la fidélisation du lieu n’opère pas.

À mon sens, aucune strate d’une civilisation n’est éjectée. Elles sont empilées, de manière plus ou moins consciente. L’archaïsme nous éclaire sur des impératifs importants de la psyché humaine. Si des personnes ont mis des dieux du sol, ce n’est pas par hasard, mais pour ancrer les gens dans un rapport de reconnaissance, de bienveillance, de dévouement, de confraternité. Il s’agit d’un travail que la terre fait avec les humains qui l’occupent, et vice versa. Ce contrat passé avec le sol, une confrérie plutôt, n’est pas neutre.

On revient finalement à votre idée de renouer avec le sacré.

Même dans notre société virtuelle, nous nageons en permanence dans le sacré. Les droits de l’Homme sont impensables sans le sacré. Les droits imprescriptibles de la personne humaine sont impensables sans le sacré parce que cela suppose une instance qui a une conscience de soi, de l’humanité, projetée dans l’abstrait, qui va projeter sur les êtres concrets un droit qui leur échappe.

Même quand on l’ignore, le sacré est partout. Mais cela fait beaucoup de dégâts parce que l’on coupe les gens d’eux-mêmes. En conclusion, c’est une question de reconnaître ses besoins et d’être reconnaissant envers soi-même.