Introduction : l’aménagement parisien, un urbanisme sensible ?

À l’aune de la transition écologique et des défis du xxie siècle accélérés par la pandémie de 2020, évolutions et transformations sont en vigueur dans nos manières d’habiter et de concevoir la ville. Ces changements se manifestent par une remise en question et une introspection des professions urbaines (De Graaf, 2017 ; Rollot, 2024) ainsi que par des renouvellements de méthode et d’organisation dans les pratiques de l’urbanisme (Baraud-Serfaty, 2018 ; Orillard, 2021 ; Arab & Vivant, 2018). Ces transformations de métiers, observées dans les années 1980 (Biau, 2020), ne semblent pas stabilisées à ce jour et l’on observe une prégnance grandissante de la prise en compte du sensible dans la conception urbaine : sensibilité environnementale, bien-être des habitants, sens de l’action urbaine. Cette intégration du sensible en urbanisme est multiple et protéiforme. Cet article a pour objectif d’identifier quelles peuvent être les différentes formes du sensible urbain afin d’expliciter ce que peut être un urbanisme sensible. À partir de l’étude de l’aménagement de Paris, et plus spécifiquement de celui de la ceinture parisienne, nous chercherons à interroger le caractère sensible de l’aménagement de la capitale : en quoi l’urbanisme parisien contemporain tendrait-il vers une approche dite sensible ? Quels sont les types de sensibilités pris en compte et quels sont les outils mis en œuvre dans une conception renouvelée du projet urbain ?

Nous commencerons dans la première partie de cet article par une revue littéraire qui expose différentes définitions du sensible et qui permet de conceptualiser plusieurs types d’urbanisme sensible. Dans la seconde partie consacrée au cas parisien, nous présenterons le territoire de la ceinture parisienne et expliciterons en quoi son aménagement vers une « ceinture verte » est représentatif d’une part de l’évolution de la politique publique d’aménagement, et d’autre part d’approches sensibles renouvelées à travers le siècle dernier. Dans la troisième partie, nous explorerons à travers l’analyse de projets récents l’un des types d’urbanisme sensible précédemment exposés : celui de l’urbanisme sensé basé sur l’intelligibilité et l’acceptabilité de son action. Nous nous intéresserons ici au sensible non pas en tant qu’objet ou sujet du projet urbain (i. e. place de la nature en ville) mais en tant que moyen (méthodes artistiques, pédagogiques, culturelles) : la ville se faisant ainsi pour et par le sensible. Dans la quatrième partie, nous interrogerons les raisons de faire appel à ces méthodes de projet sensibles et remarquerons que ces approches placent l’outil de narration au cœur de la gouvernance urbaine. Nous soulignerons en quoi l’importance de la mise en récit comme outil d’adhésion au projet accompagne une complexification de la conduite du projet urbain qui s’ouvre à un cercle d’acteurs élargi, aux individus humains et non humains. Pour conclure, nous émettrons l’hypothèse que cet élargissement témoigne d’une triangulation du rapport de force État/marché (Lortie, 2023) avec l’émergence d’un pouvoir tiers incarné par le vivant, et que le recours à la narration pour répondre à un besoin d’adhésion serait représentatif d’une sensibilité accrue des projets d’urbanisme dont la justification passe par une visibilisation et une humanisation de ses activités (Vivant, 2021).

Typologie d’urbanismes sensibles

Qu’est-ce qu’un urbanisme sensible ? Abordant la richesse sémantique de la sensibilité, Bailly (2024) souligne trois degrés de définition de « sens » : celui-ci traduit l’action de toucher en constituant la réception et la réaction à un stimuli ; il vise à signifier et induit une interprétation subjective ; il permet d’orienter et nous met en mouvement. En empruntant au lexique anglais, nous parvenons à élargir le spectre signifiant de la notion de sens (tableau 1). Rapporté aux champs des études urbaines, on peut ainsi faire émerger plusieurs types d’urbanismes dits sensibles.

Tableau 1. Définitions du « sensible » et doctrines urbaines associées

|

Traduction de « sensible » en anglais |

Définition |

Type d’urbanisme sensible |

|

Sensitive |

Relatif à la susceptibilité, au caractère fragile. Renvoie à la capacité de réaction rapide à un signal, même délicat. |

Urbanisme écologique et résilient (Bailly & Marchand, 2019) Renouvellement urbain en quartiers prioritaires visés par une politique de la ville (Tissot, 2005) |

|

Sensory (synonym of ‘sensorial’) |

Relatif aux processus physiques selon lesquels un organisme perçoit un stimuli de l’environnement. Relatif aux cinq sens physiologiques. |

Urbanisme expérientiel (Zardini, 2012 ; Bailly, 2018) |

|

Sensorial (synonym of ‘sensory’) |

Se rapporte à la perception des sensations, induit une interprétation des sens par le mental et l’esprit. |

Ville vivable, urbanisme hygiéniste (Chen & McFarlane, 2023) |

|

Sensuous |

Qui affecte les sensations et l’affect plutôt que l’intellect. Attractif, procurant de la satisfaction et du plaisir par les sensations. |

Urbanisme affectif (Feildel, 2013) Urbanisme thérapeutique (Vermeylen, 2020) Ville aimable, désirable (Audas, 2015 ; Vermeylen, 2020) |

|

Sensible |

Sensé, fait avec sagesse et prudence. |

Urbanisme sensé (Wiryomartono, 2020) Urbanisme fictionnel (Matthey, 2011) |

Source : Trinh.

Urbanisme écologique et résilient

L’urbanisme écologique et résilient (sensitive urbanism) défend la prise en compte d’une nature fragile et promeut des interventions urbanistiques sobres à faible impact sur les milieux. On parle de “water sensitive urban design” (Hädrich Silva et al., 2024), de “climate sensitive urban development” (Galderisi & Colucci, 2018).

Dans le langage courant, « un champ sémantique autour des “ghettos”, des “banlieues” et des “quartiers” » dits sensibles émerge au début des années 1990 (Tissot, 2005, p. 68). Ceux-ci décrivent des « quartiers d’habitat social » (Tissot, 2005, p. 63) qui présentent des vulnérabilités sociales et font l’objet d’une politique publique apparue à la fin des années 1980, la politique de la ville. Elle cible des « quartiers “en difficulté” » (Tissot, 2005, p. 58).

Urbanisme sensoriel et expérientiel

L’urbanisme sensoriel (sensory urbanism) met en évidence, dans l’appréhension des espaces, la notion d’atmosphère définie comme l’espace ressenti par le corps. En traitant des sons (Radicchi & Xiao, 2023), des odeurs (Low, 2015), des mouvements (Rogerson & Rice, 2009), l’urbanisme sensoriel a pour objectif de mettre en avant certains sens parfois effacés par rapport à l’aspect visuel prédominant dans la conception spatiale. Ces expériences sensorielles, centrales dans la conception d’espaces privés, seraient moins intégrées dans la conception urbaine (Zardini, 2012). La ville sensorielle se traduit par une approche phénoménologique des espaces urbains, et surtout des espaces publics (Scherrer & Rey, 1997 ; Audas, 2015), étudiée via la promotion d’un urbanisme expérientiel qui s’attache « à l’expérience que chacun tisse avec les lieux » (Bailly, 2018, p. 188).

Urbanisme favorable à la santé

Au-delà d’une phénoménologie, l’urbanisme sensoriel (sensorial urbanism) s’intéresse à la manière dont le ressenti corporel – comme la chaleur, le froid, la faim, le bien-être – participe à l’expérience habitée (Chen & McFarlane, 2023). Ces travaux analysent l’impact de l’environnement spatial dans l’équilibre physique et psychique des habitants, ce qui relève d’une approche hygiéniste et sociale d’un urbanisme favorable à la santé. Ici, la vision et la quête d’une ville sensible reposent sur la notion de qualité (Bailly & Marchand, 2019) pour des villes plus vivables – en réponse à des discours antiurbains qui déplorent un « manque de qualité » de la condition urbaine cristallisant pollution, congestion, insécurité.

Urbanisme symbolique et affectif

Le recours au qualitatif exprime qu’une approche quantifiée ne suffit pas dans la conception urbaine (Vermeylen, 2020) et qu’il est nécessaire de « réintroduire les critères dits subjectifs [les usages, les sensations, les atmosphères] dans l’élaboration de la stratégie urbaine » (Sensual City Studio, 2015, 4e de couverture). La part sensible d’une ville représente alors son supplément d’âme (Bailly, 2024), « le suc de la ville » (Vermeylen, 2020, p. 11) et caractérise « ce qui fait lieu » (Bailly & Marchand, 2019).

Feildel (2013) opère un distinguo entre le senti, qui dépend du spectre sensoriel et des fonctions physiologiques, et le ressenti, qui émane du spectre psychique et d’une dimension psychosociologique. Il met ainsi en avant un urbanisme affectif qui s’appuie sur une expérience sentimentale, à la fois relative et culturelle, comprenant relations sociales, souvenirs et émotions (Low, 2015). Le sens d’un lieu (sense of place) représente alors la valeur conférée à ce lieu et mesure son intelligibilité et sa charge symbolique (Lynch, 1984).

Urbanisme émotionnel et thérapeutique

La dimension sensible dans les recherches urbaines est aussi fortement basée sur la charge poétique des lieux. La ville émotionnelle nous procure des émotions (Bailly, 2018)1 et peut être l’objet d’un urbanisme thérapeutique qui répare « le déjà-là » : « un urbanisme qui vise à corriger » et qui repose sur « le fait de traduire des émotions en moteurs d’action » dans le but de « restaurer la confiance collective, à travers des coalitions d’acteurs » (Vermeylen, 2020, p. 98). À travers ces considérations sur l’émotivité urbaine, la ville sensible est aussi la ville sensuelle, la ville qui séduit, la ville aimable et désirable qui peut alimenter les mécanismes d’attractivité territoriale donnant la ville à se voir à elle-même (Vermeylen, 2020).

Urbanisme sensé

Enfin, contrairement à ces premières définitions d’urbanismes sensibles, l’urbanisme sensé (sensible urbanism) fait l’objet de moindres travaux académiques. Quelques articles traitent du sujet pour caractériser l’urbanisme comme un mécanisme intelligible nécessitant d’avoir « une vision stratégique claire ». Pour que « les principes de conception urbaine [puissent] être discutés, débattus, délibérés et résumés… ces principes doivent être sensés et légitimes pour emporter les conflits d’intérêts au sein du consensus » (Wiryomartono, 2020, p. 111).

Les différents degrés de définition du sensible en ville peuvent ainsi caractériser des approches liées à un urbanisme écologique (sensitive urbanism) ; un urbanisme expérentiel (sensory urbanism) ; un urbanisme favorable à la santé (sensorial urbanism) ; un urbanisme affectif pour une ville désirable (sensuous urbanism) dans une visée thérapeutique ou attractive ; un urbanisme sensé (sensible urbanism), raisonné, voire raisonnable. À l’aune de ces considérations sur les types de sensibilités en urbanisme, peut-on considérer que l’action publique parisienne pour une « ville en transition vertueuse et résiliente… inclusive, productive et solidaire » (Ville de Paris, 2024a) soit représentative d’un urbanisme sensible ?

Un siècle d’aménagements sensibles de la ceinture verte parisienne

La ceinture de Paris : une application des politiques publiques d’aménagement

Nous désignons la ceinture de Paris comme le territoire du pourtour de la capitale compris entre le boulevard des Maréchaux et la limite communale mesurant entre 250 et 400 m de large. Elle est à distinguer de la petite ceinture, ligne ferroviaire intramuros mise partiellement ou totalement en service entre 1852 et 2011 (Blancot, 2013, p. 6). Nous proposons la lecture selon laquelle les adjectifs associés à la ceinture de Paris dépendent des politiques d’aménagement qui y sont appliquées : rouge lors de la construction importante d’habitations à bon marché (HBM), verte lorsqu’elle est support d’ambition de végétalisation. Cette qualification de ceinture « verte », que l’on peut appréhender comme une volonté politique, a pu émerger, s’estomper et réapparaître de manière fluctuante selon les politiques d’aménagement au cours du xxe siècle.

La ceinture de Paris est un territoire historiquement représentatif de la politique d’aménagement de la municipalité en raison de deux faits : la disponibilité du foncier – elle comprend 88,2 % d’espaces libres en 2013 (Blanco, 2013, p. 17) – et sa mutabilité. Le territoire inclut une large part de grands services urbains tels qu’hôpitaux, emprises ferroviaires, équipements sportifs, parcs de logement sociaux. Ces emprises publiques sont liées à l’acquisition foncière de la Ville après le déclassement des fortifications en 1919. La collectivité étant largement propriétaire de ces terrains, ceci lui confère les moyens de développer un projet d’ensemble à l’échelle de la commune.

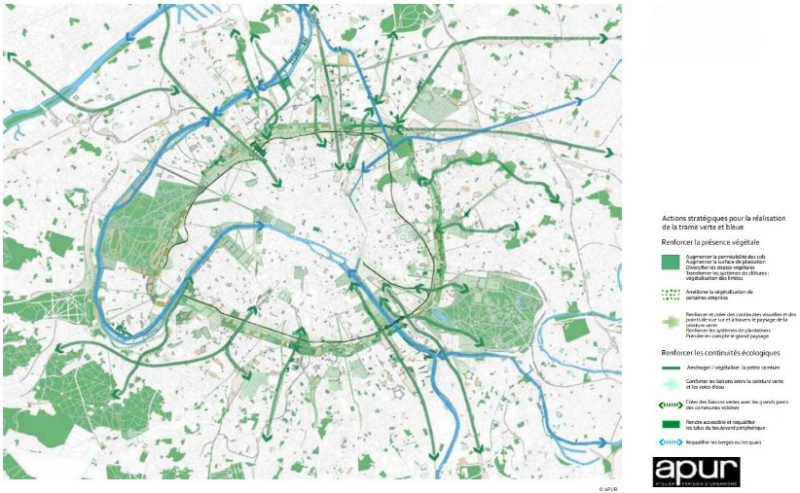

Émergence et réapparition de la ceinture verte comme orientation stratégique

À travers les transformations successives de la ceinture de Paris, on peut observer une évolution des politiques publiques d’aménagement. La notion de ceinture verte apparaît dès le début du xxe siècle avec le plan d’extension de Paris de l’architecte Louis Bonnier (figure 1) et « au nom de l’hygiène médicale » en réaction à la « ceinture noire » : la zone non aedificandi qui « fut progressivement reconquise par différents marginaux (chiffonniers, apaches, bohémiens…) » (Oblet, 2005, p. 44). Les années 1920-1950 qui suivent correspondent à une période de lutte contre l’insalubrité. Elles sont marquées par la construction d’HBM : on parle de l’édification d’une « ceinture rouge ». Ensuite, la création du boulevard périphérique (1956-1973) incarne l’approche fonctionnaliste d’un urbanisme moderne, dans laquelle la priorité infrastructurelle conférée au territoire constitue ce que Simon Texier décrit d’« échec de la ceinture verte » (2005). Le principe de ceinture verte réapparaît dans les années 2000 au sein des documents d’urbanisme, notamment dans le plan d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme (PLU) de Paris de 2003. Celui-ci reprend les objectifs du grand projet de renouvellement urbain (2001) qui vise à recréer des continuités entre Paris et les communes limitrophes. En 2011, le rôle fédérateur de la ceinture verte dans la consolidation de continuités écologiques dans l’agglomération est soutenu dans le Plan biodiversité de Paris (figure 2 ; Blancot, 2013).

Figure 1. Avant-projet d’un plan d’extension de Paris par l’architecte Louis Bonnier (1913)

Projet de création de 9 grands parcs et de 13 terrains de jeux, qui s’établit sur la base de la proposition de Louis Dausset, président du Conseil de Paris, pour un embellissement et un assainissement de Paris, ainsi que sur les systèmes de parcs proposés par l’urbaniste paysagiste Jean-Claude Nicolas Forestier.

Source : Archives de la Seine, Commission d’extension de Paris, 1913, Louis Bonnier, Marcel Poëte - préfecture du département de la Seine.

Reproduit dans Blancot, 2013, p. 7.

Figure 2. Les enjeux de la biodiversité à l’interface de Paris et de la petite couronne (2011)

Reproduit de Mairie de Paris. (2011). Plan biodiversité de Paris, programme d’actions pour préserver et enrichir la biodiversité à Paris, p. 23. © Atelier parisien d’urbanisme.

Aujourd’hui, la ceinture verte, et parfois aussi « sportive » à l’heure des Jeux Olympiques, reste un territoire d’aménagement prioritaire et en forte mutation : elle comprend dans son périmètre plus de deux tiers des opérations d’aménagement parisiennes en cours (46 sur 67 opérations en 20232). Les enjeux de sa transformation sont associés depuis les années 2000 à des problématiques de renouvellement urbain et à des préoccupations visant à y améliorer des conditions d’habitabilité dégradées. Celles-ci sont dues à des pollutions et au sentiment d’enclavement lié aux flux infrastructurels. Par ailleurs, ce territoire regroupe ce que Tissot nomme des « quartiers sensibles » (2005), avec des vulnérabilités sociales plus importantes que la moyenne parisienne : 20 des 35 quartiers populaires parisiens se situent dans le périmètre de la ceinture, ces quartiers étant définis comme « cumulant un certain nombre de fragilités au regard des indicateurs statistiques disponibles en matière de précarité, insertion professionnelle, décrochage scolaire, conditions de logement » (Moreau, 2024, p. 9).

Outre le déploiement d’un urbanisme sensoriel et favorable à la santé3, attentif au climat et au bien-être des habitants, ou l’intervention urbanistique en quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), on remarque également l’émergence d’une nouvelle forme de sensibilité à travers l’expérimentation de pratiques hybrides et culturelles dans la conduite des projets. Quelles sont-elles et en quoi seraient-elles représentatives d’un urbanisme sensible à Paris ? Nous nous plaçons ici dans le champ d’un urbanisme sensé et proposons d’interroger en quoi plusieurs projets contemporains parisiens seraient révélateurs d’un besoin d’explicitation, d’intelligibilité, et de narration du projet urbain.

Des méthodes de projet sensibles et sensibilisantes dans l’aménagement de la ceinture verte aujourd’hui

Maîtrise d’usage et gouvernances partagées : faire place aux individus

Dans une logique de coconstruction des projets, on note un élargissement de la place laissée aux usagers dans la conception et la gestion des projets – leur conférant le statut d’acteurs plus que de destinataires. Cette approche qui vise à faire porter leur voix relève du champ de compétences de la maîtrise d’usage, d’abord portée par les agences de concertation. Un cran supplémentaire est franchi dans l’institutionnalisation de ces méthodes de projet lorsque ces entreprises, habituellement associées en second rang (en sous-traitance, en tranches optionnelles, ou en assistance à maîtrise d’ouvrage), deviennent membres cotraitants à part entière des groupements de maîtrise d’œuvre, dès le stade amont d’études préalables – devenant ainsi parfois le point de départ des réflexions urbaines. Cette institutionnalisation est affirmée par l’appropriation de ces enjeux de dialogue par d’autres structures, comme les agences d’architecture et d’urbanisme, traditionnellement au cœur de la conception et de la coordination du projet. Plusieurs agences, parmi lesquelles on peut citer celles de Patrick Bouchain, La Preuve par 7, Vraiment Vraiment, revendiquent par le biais de permanences architecturales une approche citoyenne dans la conception du projet.

Deux projets conçus par la coopérative d’architectes Grand Huit dans le 19e arrondissement de Paris sont représentatifs d’une démarche de gouvernance partagée adoptée par l’agence. La Ferme du Rail est un projet issu de la première édition de Réinventer Paris (2014). Dans le cadre de l’appel à projets urbains innovants (APUI), le caractère innovant du projet lauréat a été évalué pour « sa double portée sociale et environnementale, autour du développement de l’agriculture urbaine » (Ville de Paris, 2020). En d’autres termes, la plus-value du projet réside dans l’utilisation d’innovations sociales pour répondre aux ambitions environnementales (Ville de Paris, 2014). En effet, le projet intègre une large dimension d’insertion sociale au cours de ses différentes phases : dans son processus de conception avec l’intégration de plusieurs associations locales ; au moment de sa construction via l’organisation d’un chantier d’insertion ; et dans sa gestion avec l’adoption d’un modèle circulaire mettant en œuvre l’apport volontaire de biodéchets par les ménages du quartier, la culture du potager par les résidents, et la consommation des produits cultivés par le restaurant Le Passage à niveau. La multiplicité d’acteurs issus de l’économie sociale et solidaire comme porteurs du projet est une caractéristique partagée par le projet Tiers Lieu en Mouvement (TLM) adressant également la revalorisation de la petite ceinture comme infrastructure sociale vecteur d’urbanité. Le projet nommé Au Fil du Rail4 est porté par la foncière Bellevilles et compte pas moins de huit entités incluant associations d’habitants, locataires, gestionnaires. Ceux-ci constituent le Collectif Fondateurs (Au Fil du Rail, 2021) intégré à l’équipe projet aux côtés de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre. Cette plus-value sociale est rendue possible par la rencontre entre l’agence Grand Huit et les associations locales comme Travail et Vie et Les Couleurs de Pont de Flandre. La programmation et l’organisation spatiale des lieux sont ainsi issues d’un dialogue continu entre concepteurs et usagers, ce qui permet un diagnostic et une définition fine des besoins. Cette approche repose sur la position d’« architecte-citoyen » défendue par la cofondatrice de l’agence, Clara Simay, et rendue possible par sa double casquette d’architecte et habitante du quartier5.

L’enjeu de gouvernance partagée, expérimenté dans la réalisation de la Ferme du Rail et du TLM, constitue ce que Clara Simay définit de « contrat social collectif »6 – condition de réalisation du projet, reliant les acteurs entre eux dans la poursuite d’un objectif, non nécessairement commun, mais garant d’intérêts respectifs.

Faire projet par le récit : la pédagogie, la représentation théâtrale, le documentaire

D’autres exemples de projets parisiens ont mis en œuvre des méthodes alternatives d’intégration du public dans la construction des projets.

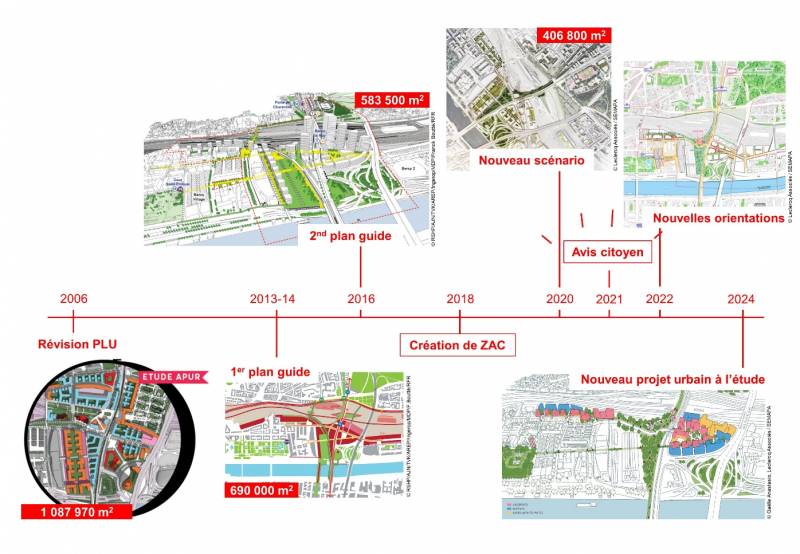

Dans le cadre de la zone d’aménagement concerté (ZAC) Bercy-Charenton, une consultation citoyenne s’est organisée en février 2021 incluant un serious game dont le principe, basé sur un apprentissage ludique, confère au joueur le rôle de partie prenante. Porté sur l’aspect financier de l’opération, le serious game débute par l’intervention de l’experte en économie urbaine Isabelle Baraud-Serfaty. Elle propose comme introduction au jeu ce qui s’assimile à un cours sur le financement de l’aménagement. Sont présentés la chaîne d’acteurs, la chaîne de valeurs associées, le bilan de l’opération d’aménagement et le principe d’interdépendance entre le programme d’une opération, son écriture urbaine et son montage. Comprenant que le projet urbain constitue un exercice d’équilibre entre ces trois aspects (programme, écriture, montage), le jeu commence sous la forme de scénarios dans lesquels est posée aux urbanistes du jour une série de questions s’apparentant à des arbitrages politiques et des choix de conception. Le premier scénario pose l’hypothèse d’un quartier avec « plus de logements (mais pas plus dense) » (Ville de Paris & Semapa, 2021). L’évolution programmatique, à constructibilité globale égale, induit une nouvelle répartition de programmes, soit une variation de charges foncières et donc un déficit dans le bilan de l’opération. L’équilibre financier est alors étudié par l’exploration de pistes sous la forme d’un quiz à choix multiples7. Si la consultation citoyenne et son serious game se démarquent par une dimension pédagogique, et relativement transparente avec le partage de huit fiches de formation chiffrées assez sophistiquées pour un public néophyte8, saisir ses enjeux mérite de comprendre le contexte délicat du projet urbain auquel elle se rattache au moment de son déroulement (figure 3). À la suite de plusieurs études préalables, la création de la ZAC est adoptée au conseil de Paris en 2018 dans un climat de tensions politiques : le vote n’est remporté que par l’écart infime de cinq voix et s’organise à bulletins secrets (Allix, 2018), modalité rare à l’hémicycle parisien. L’organisation d’un comité citoyen, dont le mandat est de questionner le plan-guide de 2018, répond à l’objectif de produire un avis citoyen destiné aux élus ; cela leur permet de fixer les nouveaux objectifs d’une délibération modificative de ZAC en contexte d’opposition politique – soit une certaine forme de délégation d’expression.

Figure 3. Évolutions du projet de la ZAC Bercy-Charenton

Source : Trinh, adapté de Ville de Paris, 2023b, p. 21. Cartes avec l’autorisation du service de l’aménagement de la direction de l’urbanisme de la Ville de Paris9.

Outre la visée pédagogique, adoptée à Bercy-Charenton (figure 4), des approches artistiques et culturelles ont été menées non plus afin de sensibiliser mais de stimuler – et embarquer – les acteurs du projet.

Figure 4. Comité citoyen Bercy-Charenton au musée des Arts forains

(Paris, 12e arrondissement, 2021)

© Christophe Jacquet, direction de l’urbanisme, Ville de Paris.

L’extension et la renaturation du parc Suzanne-Lenglen dans le 15e arrondissement en est un exemple. La restitution de la concertation réglementaire du printemps 2023 s’est tenue sous la forme d’une balade théâtrale le long de laquelle la Compagnie 6-4-2 a joué la parole des habitants sur les lieux décrits (figure 5). Cela promeut l’intégration d’artistes dans l’accompagnement du projet et poursuit la lignée d’une démarche HQAC – haute qualité artistique et culturelle (Marchand, 2009) – qui, de pair avec d’autres démarches environnementale (HQE), temporelle (HQT), humaine (HQH) (Vincent, 2018), illustrent la recherche d’un autre système de valeurs en aménagement.

Figure 5. Balade théâtrale par la Compagnie 6-4-2 au parc Suzanne-Lenglen

(Paris, 15e arrondissement, 2023)

© Christophe Jacquet, direction de l’urbanisme, Ville de Paris.

Enfin, le projet du CiNey dans le 18e arrondissement de Paris constitue un autre exemple de mise en récit du territoire, cette fois-ci portée par les habitants eux-mêmes. Le CiNey témoigne du pouvoir fédérateur de la narration dans l’appropriation des acteurs et de leur adhésion au projet. Ce projet de tiers-lieu est intimement lié à l’histoire de l’association qui le porte, La Sierra Prod (figure 6). Créé en 2008, le collectif d’artistes et de techniciens du cinéma se donne pour mission de transmettre leur savoir-faire et de former aux langages de l’audiovisuel et de la musique afin de lutter contre l’isolement social (Ville de Paris, 2024b, p.7), le langage artistique étant promu comme vecteur de lien social. Installé à Clignancourt, dans un contexte de renouvellement urbain, le collectif fait naître le projet de réaliser une série documentaire Le temps du chantier (2009-2015) réalisée par les habitants, qui raconte la transformation du territoire. L’association développe par la suite plusieurs autres projets qui visent à encourager l’expression artistique et à construire le regard des habitants sur leur quartier. Dans cet objectif d’accès à la culture, et faisant le constat que le quartier Clignancourt se trouve dans une zone blanche du Centre national du cinéma (CNC), le projet d’un cinéma itinérant émerge en 2018 : le cinéma sous chapiteau, mouvant de friche en friche. Lauréat du budget participatif en 2019, celui-ci ne voit pas le jour en raison de la pandémie. Passant outre, le tiers-lieu saute l’étape du test et de sa préfiguration transitoire en friche pour atterrir de manière relativement pérenne dans son local au 126 boulevard Ney10.

Figure 6. Chronologie du tiers-lieu Le CiNey et de l’association La Sierra Prod

Source : Trinh, 2024. © La Sierra Prod. Cinéma Le Ciney : © Olivier Palatre Architectes.

Le caractère remarquable de cet équipement de quartier repose sur l’engouement qu’il a suscité, du portage citoyen et politique dont il a bénéficié, et donc d’une confiance rapide qui lui a été accordée, démontrant ainsi son potentiel fédérateur.

Ces trois exemples de méthode narrative dans la construction de projets (la pédagogie, la représentation théâtrale, le documentaire) sont illustratifs d’une new urban governance apparue dans les années 1980 : « une nouvelle manière de gouverner la ville, qui aspire à plus de participation [et] à mobiliser plus de parties prenantes » avec une « accointance avec l’action de proximité » (Matthey, 2011). La technique de scénarisation dans la fabrique urbaine correspond à un « processus sélectif de mise en récit de la communication politique » et est « susceptible de préparer l’opinion en suscitant l’adhésion à la belle histoire d’un projet » (Matthey, 2011). Elle relève de ce que Matthey identifie comme un « urbanisme fictionnel » où le projet se révèle et se rend visible à lui-même.

Un urbanisme sensé pour des projets raisonnables et acceptables

Subjectivation : donner voix aux individus

Les expérimentations présentées dans cet article décrivent des approches bottom-up de plusieurs ordres : intégrer habitants (TLM, CiNey), usagers (Ferme du Rail), chercheurs (Bercy-Charenton), artistes (parc Suzanne-Lenglen) dans le processus de fabrication des projets. On pourrait, empruntant le concept de l’échelle de participation citoyenne d’Arnstein, interroger la place réellement laissée à ces acteurs alternatifs, entre niveau de coopération symbolique et degré de pouvoir effectif des citoyens (Arnstein, 1969). Nous pourrions aussi questionner la définition d’individu et l’élargir à la sphère des non-humains en tant qu’acteurs (c’est-à-dire doté d’un « pouvoir d’agir » [De Chenay & Truong, 2021]) et non objets du projet. Descola et Pignocchi (2022) nomment plus radicalement une sortie du naturalisme, qui repose sur une distinction entre société et nature, principe selon lequel les éléments naturels constitueraient des ressources libres d’exploitation. Cette sortie du naturalisme vers une subjectivation des non-humains permettrait de tendre vers un processus d’institutionnalisation qui leur attribuerait une intériorité et engendrerait une obligation de tenir compte de leurs intérêts. Cela peut aller jusqu’à l’attribution de personnalités juridiques à certains milieux de vie, telles que réserves naturelles ou zones à défendre, qui font l’objet de luttes territoriales. Si cette notion de subjectivation des non-humains n’est pas exactement présente aujourd’hui en aménagement, elle illustre une tendance sociétale de fond qui vise à vouloir faire place aux individus, aux « choses vivantes » dans leur globalité (Descola & Pignocchi, 2022). Selon les logiques d’un urbanisme négocié (Callon, 1997), cela met en exergue, dans la construction des projets d’urbanisme, une triangulation des rapports de forces opérantes État/marché (Lortie, 2023) avec l’émergence d’un pouvoirs tiers incarné par le vivant.

La narration comme outil d’adhésion

Outre la volonté d’intégrer de nouveaux acteurs informels dans la fabrique des projets, les exemples étudiés développent également des méthodes de communication renouvelées entre actants. Ces projets mettent en œuvre des pratiques sensibles à visée pédagogique ou persuasive. Ces démarches soulèvent l’enjeu d’adhésion inhérent au projet urbain qui relève d’une culture de la convergence (Matthey et al., 2022). Chercher consensus relève du débat et d’une rhétorique aristotienne pour remporter l’adhésion des acteurs, dans laquelle les méthodes sensibles peuvent tantôt être employées pour s’appuyer sur un raisonnement logique et construit via un serious game par exemple (logos) ; pour s’adresser à la morale d’un public concernant la protection de valeurs environnementales ou sociales (ethos) ; ou pour faire appel aux émotions et aux sentiments de son destinataire par la construction d’un récit ou d’une identité (pathos).

Sensibilité et acceptabilité de l’aménagement urbain

Nous pouvons aussi remarquer l’hybridation de démarches d’artistes (Ardenne et al., 2023) et de chercheurs (Vivant, 2021) qui se saisissent des pratiques professionnelles urbaines comme objets d’étude à part entière. Ces travaux répondent à l’ambition de visibiliser les instances et les rouages d’un urbanisme parfois technicopolitique, pour informer la transformation d’une discipline, tendant ainsi vers une mise en récit de la sensibilité de l’aménagement. Les techniques d’adhésion, par coconstruction ou par récit fédérateur, illustrent l’expérience d’un urbanisme qui « témoigne d’une volonté de la société civile d’élaborer de nouvelles alternatives aux modes de conception traditionnel des villes » et qui encourage « une production sensible de la ville et l’avènement du corps urbain “collectif” » (Redondo, 2023, p. 110 et p. 113).

Conclusion : un récit sensible en urbanisme, pour quoi faire ?

La dimension sensible en aménagement est multiple et peut se rapporter à plusieurs doctrines urbaines défendant la priorisation de différentes sensibilités : environnementale (urbanisme écologique), sociale (politique de la ville), physiologique (urbanisme expérientiel), hygiéniste (urbanisme favorable à la santé), émotionnelle (urbanisme affectif ou thérapeutique). Ces visions mettent l’accent sur la sensibilité – dans ses nombreuses formes – comme un enjeu émergent du projet urbain. Outre cette prise en compte du sensible dans la démarche urbanistique, nous avons mis en évidence le déploiement de méthodes dites sensibles dans les pratiques professionnelles. Nous nous sommes intéressés dans cet article non pas au quoi de l’urbanisme mais au comment, en nous appuyant sur des exemples de projets architecturaux et urbains contemporains inscrits dans le périmètre de la ceinture verte parisienne, représentative du positionnement de la capitale sur son aménagement. Ces démarches sensibles et sensibilisantes, inscrites dans un type d’urbanisme que l’on peut qualifier de sensé, intelligible et argumenté, illustrent l’enjeu accru de l’acceptabilité sociale des projets urbains. Cela se traduit par le développement de leur gouvernance partagée (émergence de nouveaux acteurs du projet d’aménagement) et de leur acceptation collective (construction d’un récit commun) qui constituent une sensibilité renouvelée et exhibée de l’aménagement. L’urbanisme sensé et raisonnable présupposerait son acceptabilité sociale. Faire société, par le biais d’un récit fédérateur autour de valeurs communes, devient un préalable au projet urbain.

*

|

Usages déclarés de l’intelligence artificielle générative par l’auteur |

|||

|

Oui |

Non |

Observations |

|

|

Recherche d’informations et synthèse de l’état de l’art |

X |

||

|

Reformulation |

X |

||

|

Correction orthographique et/ou grammaticale |

X |

||

|

Résumé et/ou génération de mots clés |

X |

||