De la contestation au modèle gestionnaire : évolution de l’occupation des bâtiments vides à Bruxelles

En 2019, six associations de lutte contre la vacance immobilière déclarent l’existence d’une vingtième commune en Région de Bruxelles-Capitale : Saint-Vide-Leegbeek. Commune fictive et symbolique, cette initiative dénonce les 6,78 millions de m2 inoccupés à Bruxelles et leur potentiel pour répondre aux besoins sociétaux de la ville. Elle appelle ainsi à l’occupation de ces bâtiments vides.

À l’agenda politique de la Région bruxelloise depuis les années 2010, l’occupation de bâtiments vides n’est pourtant pas nouvelle. Elle trouve ses racines dans une longue histoire de résistance, de contestation et de revendications à travers le squat, défini comme l’occupation d’un bâtiment vide sans accord contractuel avec le propriétaire (Prieur, 2015 ; Péchu, 2020 ; Bouillon, 2009). Les occupant·es interrogent des enjeux politiques et sociaux et remettent en question les logiques dominantes de gestion urbaine. Elles et ils revendiquent le droit à la ville et le droit au logement (Piraud & Pattaroni, 2022 ; Aguilera & Bouillon, 2013).

En 2007, à Bruxelles, l’occupation est pour la première fois contractualisée. Les occupant·es du bâtiment au 123 rue Royale signent un accord avec la Région wallonne, propriétaire du bâtiment, marquant ainsi la première convention d’occupation temporaire. Grâce à cette convention, les occupant·es sont protégé·es juridiquement pour l’occupation du bâtiment. Les termes balisent son usage gratuit, un préavis de plusieurs mois, et la récupération du bâtiment par la Région uniquement en cas de vente ou d’obtention d’un permis d’urbanisme. Depuis 2007, la convention d’occupation temporaire s’est progressivement développée. Certains collectifs d’occupant·es ont ainsi régularisé leur situation en se constituant en association et en signant une convention, ce qui leur a permis de sortir de la précarité inhérente au squat (Vivant, 2022 ; Dumont & Vivant, 2016 ; Bouillon, 2009).

Parallèlement à cette évolution, des opérateurs privés proposent, depuis la fin des années 2010, leurs services de gestion aux propriétaires de bâtiments vides : les gestionnaires d’occupation (Vanwelde, 2018). Ceux-ci sont mis en concurrence à travers des appels à projet. Le bâtiment est attribué en fonction de critères prédéfinis par le propriétaire. Le gestionnaire d’occupation lauréat se voit chargé de sélectionner les occupant·es, d’encadrer leurs activités, et d’assurer la conformité des projets aux attentes du propriétaire. L’occupation gestionnaire devient ainsi un marché dans lequel les bâtiments vides sont une ressource convoitée dans la ville de Bruxelles.

Cet article interroge la manière dont l’occupation gestionnaire redéfinit les formes d’appropriation des bâtiments vides dans la ville sensible (Sustrac, 2007 ; Bailly & Marchand, 2016). Il met ainsi l’emphase sur les expériences vécues de la ville occupée et les processus qui encadrent leur (il)légitimité. J’expose ainsi la manière dont l’occupation gestionnaire façonne le visible et le dicible. Pour ce faire, je mobilise le concept de partage du sensible, qui permet d’éclairer la manière dont l’occupation est organisée pour rendre certaines pratiques visibles et légitimes, tandis que d’autres sont marginalisées ou invisibilisées. Ce partage désigne « un découpage des temps et des espaces, du visible et de l’invisible, de la parole et du bruit, qui définit à la fois le lieu et l’enjeu de la politique comme forme d’expérience » (Rancière, 2000, p. 13). Dans cette perspective, j’analyse comment l’occupation gestionnaire reconfigure le partage du sensible en définissant les modes d’appropriation des bâtiments vides légitimes (Lebrun-Cordier, 2021). L’étude repose sur une enquête ethnographique de 18 mois réalisée dans l’occupation du Vieux Cloître, un bâtiment public bruxellois dont l’entreprise Createrra opère la gestion1. Les données mobilisées sont un assemblage de documents, d’entretiens semi-directifs menés avec des gestionnaires et des occupant·es, et s’ancrent dans plusieurs mois d’observations.

Reconfigurer l’occupation par l’appel à projet

Le Vieux Cloître, situé au cœur de Bruxelles, est un bâtiment composé de deux quadrilatères entourant de grands jardins intérieurs de plus de 10 000 m² (figure 1). Le bâtiment étant vide depuis 2017, le propriétaire a lancé en 2021 un appel à projet visant à désigner un gestionnaire chargé de superviser l’occupation du site jusqu’au début des travaux, prévus en 2025. Createrra, une entreprise spécialisée dans la gestion d’occupation, a remporté l’appel. Son rôle consiste à assurer le bon fonctionnement de l’occupation selon les conditions fixées par le propriétaire.

Figure 1. Le Vieux Cloître depuis ses jardins intérieurs

© pali pali.

Face à la vacance immobilière, de plus en plus de propriétaires publics et privés confient la gestion de leurs bâtiments vides à des opérateurs comme Createrra. Cela répond à plusieurs intérêts, notamment celui de dynamiser le quartier dans lequel le bâtiment se trouve, d’accroître l’attractivité du bâti, mais aussi de limiter sa dégradation. De plus, en externalisant la gestion à des intermédiaires, les propriétaires réduisent leurs charges, en particulier en matière d’entretien et de gardiennage, et évitent les sanctions financières liées à l’inoccupation prolongée (Adisson, 2017 ; Pinard & Morteau, 2019). Par ailleurs, l’occupation temporaire permet aux propriétaires d’améliorer leur image en s’associant aux projets culturels ou sociaux qui seront développés dans le bâtiment une fois occupé (Vivant, 2009 ; Pinard, 2021 ; Pinard & Vivant, 2017).

L’appel à projet permet au propriétaire de fixer ses attentes en termes d’usage et de profil des occupant·es. Les gestionnaires candidats soumettent un dossier détaillant leur projet pour le bâtiment, qui est ensuite évalué par le propriétaire en fonction de critères prédéfinis. Les dossiers remis par les gestionnaires sont ainsi mis en concurrence.

Figure 2. Appel à projet du propriétaire pour la gestion du Vieux Cloître

Ce processus de sélection repose sur des critères qui encadrent l’occupation et conditionnent son accès. Dans le cas du Vieux Cloître, le propriétaire évalue les candidatures selon quatre critères :

-

la conformité aux objectifs fixés ,

-

la faisabilité financière du projet ,

-

l’expérience du gestionnaire ;

-

le réalisme du planning.

Ces exigences favorisent les candidats avec des compétences professionnelles spécifiques, notamment en gestion et en planification de projet, et en finance. En entretien, un responsable de Createrra explique : « Les acteurs ont développé des spécificités, des compétences, des équipes, et se sont organisés pour répondre à la demande. Donc, augmentation de la demande égale création d’un marché égale création de structure pour répondre à ce marché. » Cette hausse de la demande de gestion de la part de propriétaires de bâtiments vides entraîne ainsi une professionnalisation du secteur, dans lequel l’expertise en gestion de projet devient une condition d’accès à l’occupation. L’occupation gestionnaire s’inscrit ainsi dans une logique de marché, dans laquelle seuls les opérateurs disposant des compétences adéquates peuvent candidater.

Comme l’illustre le témoignage du responsable de Createrra, cette demande se manifeste à l’échelle du marché, structurant ainsi le secteur de l’occupation. Elle s’incarne également dans les réponses aux appels à projet, qui doivent se conformer aux exigences définies par ces dispositifs. En effet, le dossier soumis par les gestionnaires préfigure l’occupation telle que l’appel à projet la suggère, tout en devant composer avec les compétences et les spécificités propres à chaque gestionnaire. Il cristallise ainsi l’articulation entre les attentes du propriétaire et l’expertise mobilisée pour y répondre. Ce système de mise en concurrence et de sélection du gestionnaire lauréat contribue à redéfinir l’utilisation des bâtiments dans la ville de Bruxelles en déterminant quelles organisations sont autorisées à les occuper. Cette légitimité repose sur la capacité des organisations à formuler leur candidature dans un cadre gestionnaire aligné sur les besoins du propriétaire. Ainsi, seuls les projets conformes à ce récit structuré par des logiques administratives et économiques deviennent dicibles et recevables. À l’inverse, d’autres formes d’appropriation – plus informelles, revendicatives ou autogérées – restent en dehors du cadre de reconnaissance institutionnelle, exclues du champ des possibles légitimes.

Du projet à l’occupation : la sélection des usages et des trajectoires

Fondée en 2016, Createrra est une entreprise spécialisée dans l’accompagnement et la gestion de projets culturels et sociaux. À ses débuts, elle développe des outils de soutien à l’innovation culturelle, notamment une plateforme de financement participatif et un incubateur. Depuis la fin des années 2010, elle s’implante progressivement dans la gestion d’occupation temporaire et prend en charge plusieurs bâtiments à Bruxelles. En confiant la gestion du site à Createrra, le propriétaire délègue non seulement l’entretien du bâtiment, mais aussi la mise en place des activités et la sélection des occupant·es. La « forte orientation sociale et culturelle » indiquée dans l’appel à projet encadre dès le départ les usages possibles du bâtiment. Createrra sélectionne des occupant·es en fonction des critères définis par les propriétaires et encadre les usages du lieu selon les objectifs fixés.

L’occupation du Vieux Cloître est ainsi structurée autour de quatre thématiques principales :

-

le développement durable ;

-

l’éducation et la santé ;

-

la communauté ;

-

l’art et la culture.

Ces thématiques fixent d’emblée un cadre normatif qui façonne les pratiques pouvant s’y développer. En devenant l’intermédiaire entre le propriétaire et les occupant·es, Createrra définit qui est légitime d’occuper le bâtiment au même titre que le propriétaire l’a désignée comme légitime à gérer l’occupation. Pour ce faire, à la fin de l’année 2021, Createrra a diffusé un appel à projet à destination de porteur·euses de projets socioculturels. Ces dernier·es se sont prêté·es à l’exercice de l’écriture de dossier en réponse à l’appel, en inscrivant leur projet dans une des thématiques et en justifiant leur pertinence dans le cadre du Vieux Cloître. La mise en concurrence instaurée par l’appel à projet entre les gestionnaires se répercute du gestionnaire vers les occupant·es qui répondent à leur tour à un appel à projet pour rentrer dans les lieux.

Ainsi, un dispositif de filtrage sélectionnant tant les activités que les candidat·es considéré·es légitimes régit l’occupation. Le gestionnaire d’occupation agit comme un relais des intérêts du propriétaire, veillant à ce que les projets retenus participent à l’image que ce dernier souhaite donner au bâtiment. Il façonne un régime de visibilité dans lequel certaines pratiques sont mises en évidence au détriment d’autres.

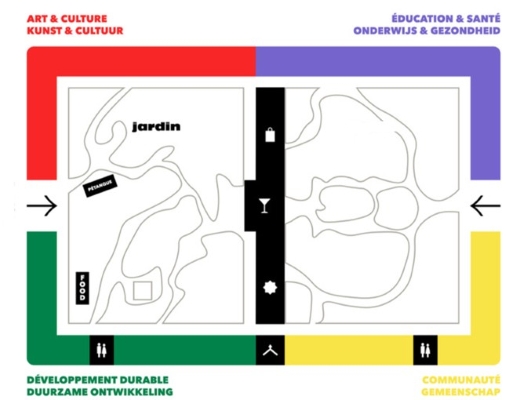

Cette mise en visibilité se répercute également dans l’organisation spatiale du lieu (figure 3). Ainsi, le gestionnaire répartit dans le bâtiment les thématiques et les occupant·es. Ce découpage spatial ne relève pas seulement d’un agencement fonctionnel, mais participe d’un partage du sensible, définissant ce qu’on peut percevoir et ce qui est légitime dans le lieu. En effet, le Vieux Cloître accueille un grand nombre de personnes quotidiennement dans son jardin avant, qui est ouvert au public. On y trouve notamment un bar, un terrain de pétanque, et un foodtruck. Le jardin arrière, quant à lui, est fermé au public et ponctuellement privatisé pour des événements. D’après plusieurs occupant·es, cette disposition influence directement la visibilité et la reconnaissance des projets. Ainsi, les projets relevant de l’éducation et de la santé et de la communauté, placés loin de l’entrée principale du bâtiment et du jardin ouvert au public, sont moins exposés et visibles. Cette répartition spatiale témoigne ainsi d’une hiérarchisation implicite des activités, dans lesquelles certaines thématiques se voient attribuer une centralité symbolique et matérielle.

Figure 3. Répartition des thématiques dans le bâtiment (niveau 0) du Vieux Cloître

© pali pali.

Mobiliser des outils de gestion issus des pratiques ordinaires de l’urbanisme, tels que l’appel à projet, permet ainsi au propriétaire de garder une forme de contrôle sur l’occupation de son bâtiment. Les critères imposés dans l’appel à projet façonnent directement les profils d’occupant·es qui investissent les lieux. Cela crée une cohérence entre l’image que souhaite projeter le propriétaire et celle des projets développés sur le site et assure ainsi que l’occupation contribue à la valorisation à long terme du bâtiment. Cette manière de mettre en place une occupation tend à privilégier des occupant·es en mesure de s’adapter au mode de fonctionnement gestionnaire et professionnel de l’occupation. L’occupation gestionnaire exclut de ce fait des occupant·es et des projets hors du cadre conçu par le propriétaire. En conséquence, les occupant·es qui parviennent à intégrer le Vieux Cloître partagent des trajectoires caractérisées par un fort capital social et culturel. Nombre d’entre eux sont diplômé·es de l’enseignement supérieur et sont sur le site dans le cadre de leurs activités professionnelles. Dès lors, les occupations gestionnaires contribuent à une certaine homogénéité sociale parmi les occupant·es et parmi les activités qui y sont organisées.

Vers une reconfiguration de l’occupation bruxelloise ?

Les occupations gestionnaires se multiplient à Bruxelles. Ce processus, amorcé par l’introduction des conventions qui normalisent progressivement l’occupation, reconfigure l’occupation temporaire dans des cadres de légitimation qui en redéfinissent les conditions d’accès. En effet, les occupations comme le Vieux Cloître reposent sur une sélection des projets et des publics qui modifie la composition sociale des occupant·es. Les activités qui y sont organisées s‘en trouvent également homogénéisées. Elles s’inscrivent dans un modèle structuré par des outils de gestion, où les occupant·es doivent répondre aux attentes des propriétaires. L’occupation devient un dispositif encadré, où les projets sont sélectionnés selon des critères précis. Le gestionnaire devient un acteur prédominant, et son rôle réduit l’autonomie des occupant·es.

Contrairement aux squats, où l’on envisage l’occupation comme un espace d’expérimentation sociale favorisant une diversité de trajectoires et de modes d’habiter, ces lieux tendent à privilégier des acteurs professionnalisés et économiquement viables. Ce filtrage participe d’un partage du sensible (Rancière, 2000), en définissant qui a accès à ces lieux et quelles formes d’occupation sont considérées comme légitimes. Là où le squat permet de rendre dicibles des pratiques contestataires, l’occupation gestionnaire transforme l’occupation en un outil d’aménagement urbain, limitant les possibilités d’expression et de mise en visibilité des formes d’occupation qui échappent à ces cadres préétablis. Ce contraste avec les pratiques autogérées et contestataires des squats marque un glissement vers une occupation institutionnalisée, dont la proximité avec un modèle locatif standardisé tend à effacer son potentiel critique. L’occupation gestionnaire produit ainsi un régime de légitimité qui refaçonne ce qui est dicible et visible dans les bâtiments occupés, redessine les frontières du visible et de l’invisible dans la fabrique urbaine.

Il s’agit d’une manière de structurer la ville qui fixe les contours de ce qui peut être perçu, entendu, et reconnu comme faisant partie du commun. Ce processus participe à une reconfiguration politique de l’espace urbain.

*

Pour conclure, la ville sensible est refaçonnée par les occupations gestionnaires en encadrant les expériences vécues des bâtiments en occupation, en accueillant certaines formes de présence et de pratiques et en en excluant d’autres. Historiquement espace de contestation et de mise en visibilité des luttes, l’occupation est progressivement intégrée à des logiques gestionnaires qui, sous couvert d’organisation, redéfinissent les frontières du visible et du légitime dans la fabrique urbaine. Ce processus contribue ainsi à marginaliser ces formes de contestation.

*

|

Usages déclarés de l’intelligence artificielle générative par l’auteur |

|||

|

Oui |

Non |

Observations |

|

|

Recherche d’informations et synthèse de l’état de l’art |

X |

||

|

Reformulation |

X |

Les reformulations proposées par l’IA ont été pour la majorité reformulées par mes soins ensuite. |

|

|

Correction orthographique et/ou grammaticale |

X |

||

|

Résumé et/ou génération de mots clés |

X |

||