Introduction

L’urbanisation rapide transforme profondément les dynamiques démographiques et économiques mondiales. Aujourd’hui, plus de la moitié de la population mondiale vit en milieu urbain, et ce chiffre devrait atteindre 70 % d’ici 2050 (United Nations, 2018 ; World Bank, 2023). Cette transition exerce une pression croissante sur les infrastructures et les services urbains. Elle menace d’exacerber des défis majeurs tels que la surcharge des transports, la pénurie de logements, l’augmentation du chômage et la saturation des services essentiels, notamment l’éducation, la santé et la gestion des ressources (McGranahan & Satterthwaite, 2014 ; Ritchie et al., 2024). Sans une planification adéquate, l’urbanisation incontrôlée risque d’accroître les inégalités sociales et environnementales, compromettant la qualité de vie et la durabilité des villes.

Face à ces défis, de nombreuses métropoles ont adopté des stratégies innovantes de planification et de gestion urbaine, qui intègrent des avancées technologiques pour optimiser le fonctionnement des villes. Depuis le début du xxiᵉ siècle, ces efforts ont conduit à l’émergence du concept de ville intelligente, un modèle urbain fondé sur l’exploitation des technologies numériques et de l’analyse des données pour améliorer l’efficacité des services urbains et renforcer la qualité de vie des citoyens (Nguyen et al., 2017 ; Breux & Diaz, 2017 ; Dano et al., 2020 ; Haëntjens, 2021). Les villes intelligentes reposent sur des infrastructures interconnectées et des solutions en temps réel appliquées à divers secteurs, tels que les transports intelligents, l’énergie durable, la sécurité et la gouvernance urbaine (Chourabi et al., 2012 ; Marzloff, 2016 ; Lv et al., 2016 ; Douay, 2016b, 2018 ; Caragliu & Del Bo, 2019 ; Zheng et al., 2020 ; de Mesnard, 2022 ; Khang et al., 2023 ; El Assal & Rochdane, 2023).

L’évolution du concept de ville intelligente a progressivement intégré des dimensions plus participatives, marquant un passage de modèles purement technologiques à des approches plus axées sur les citoyens (Toppeta, 2010). Dans un premier temps, la ville intelligente 1.0 s’est concentrée sur les innovations technologiques mises en œuvre par des entreprises de technologies de l’information et de la communication (TIC), sans adaptation aux réalités locales (Komninos, 2019). La ville intelligente 2.0 a vu les pouvoirs publics prendre en charge ces initiatives pour améliorer la qualité de vie urbaine. Plus récemment, la ville intelligente 3.0 a mis l’accent sur la participation citoyenne : elle intègre des considérations sociales, culturelles et éducatives aux innovations technologiques. Cependant, malgré ce mouvement vers un modèle plus inclusif, de nombreuses initiatives restent mises en œuvre de manière descendante, sans réelle prise en compte des besoins spécifiques des habitants (Henriot et al., 2018 ; Schelings, 2018 ; Kolli et al., 2020). Cette approche soulève des préoccupations quant à l’équité et à l’inclusion des citoyens dans la gouvernance urbaine, limitant leur rôle à celui de simples usagers plutôt que d’acteurs impliqués dans la prise de décision (Auby, 2013 ; Berntzen & Rohde Johannessen, 2016 ; Cardullo & Kitchin, 2019 ; Jeannot & Maghin, 2019).

Ainsi, malgré une apparente progression vers un modèle participatif, la participation citoyenne demeure souvent insuffisante ou imparfaite, freinée par des inégalités sociales, un manque de culture participative et des contraintes institutionnelles. Sans une compréhension approfondie de ces obstacles, toute tentative d’intégration des citoyens risque de rester superficielle (Schelings, 2018 ; Schelings & Elsen, 2018 ; Périès, 2020 ; Kolli et al., 2020). Il est donc nécessaire d’identifier ces freins structurels avant d’envisager le rôle des technologies comme levier de participation (Schelings & Elsen, 2018 ; Kolli et al., 2020).

Alors que les défis urbains se multiplient, il devient essentiel de réorienter les villes intelligentes vers un modèle véritablement centré sur les citoyens (Douay & Prévot, 2016 ; Nguyen et al., 2018 ; Bounazef & Crutzen, 2019 ; Auwalu & Bello, 2023). La gouvernance urbaine ne peut plus être exclusivement descendante : elle doit activement inclure les citoyens dans la conception et la gestion des solutions intelligentes. Il ne s’agit plus seulement de les informer ou de les consulter, mais de les reconnaître comme véritables cocréateurs des politiques urbaines, capables de façonner les décisions et les innovations qui impactent leur quotidien.

Cette recherche repose sur une revue de la littérature afin d’analyser le rôle des citoyens dans le développement et la gouvernance des villes intelligentes. Elle vise à identifier les limites des approches actuelles et à explorer les stratégies existantes pour formuler des recommandations visant à renforcer l’engagement citoyen. En s’appuyant sur l’analyse de la littérature, l’examen de divers exemples, ainsi que l’étude historique de l’évolution du rôle des citoyens, cette étude explore l’intersection entre technologie, gouvernance et participation citoyenne. Elle contribue ainsi à une réflexion sur des modèles urbains plus inclusifs et durables, garantissant des villes intelligentes plus équitables, résilientes et véritablement adaptées aux besoins réels de leurs habitants.

Le rôle de la participation citoyenne dans la gouvernance des villes intelligentes

Signification de la participation citoyenne

La participation citoyenne est de plus en plus reconnue comme un élément crucial de la gouvernance des villes intelligentes ; elle contribue à leur nature démocratique et à leur efficacité (Douay & Prévot, 2016 ; Douay, 2016b ; Peugeot et al., 2019 ; Przeybilovicz et al., 2022). Dans le contexte des villes intelligentes, la gouvernance implique l’engagement de divers acteurs, y compris les citoyens, dans les processus décisionnels concernant les politiques publiques et les services. Les modèles d’e-gouvernance, qui mettent l’accent sur les outils et plateformes numériques, visent à rendre les villes intelligentes plus centrées sur les citoyens et pilotées par les contributions publiques (Douay, 2016a, 2018 ; Kolli et al., 2020 ; Tomor et al., 2021).

La participation dans les villes intelligentes n’est pas seulement un impératif démocratique, mais elle favorise également le développement des zones urbaines en encourageant la collaboration entre les gouvernements, les citoyens et les organisations. Cette collaboration est jugée essentielle pour construire des communautés intelligentes, où l’apport des citoyens peut améliorer les projets liés aux parcs et loisirs, à la planification et au développement communautaire (Douay & Prévot, 2016 ; Nguyen et al., 2018 ; Douay, 2018 ; Rumpala, 2018 ; Cardullo & Kitchin, 2019). La recherche montre une corrélation positive entre la participation publique à la formulation des politiques et l’adoption réussie et la mise en œuvre de politiques de durabilité (Douay, 2016a ; Schelings & Elsen, 2018 ; Bounazef & Crutzen, 2019 ; Schelings, 2020 ; Caputo et al., 2023).

Une participation citoyenne efficace nécessite que les citoyens soient véritablement entendus et que leurs opinions soient prises en compte dans les processus décisionnels. Cette implication peut avoir un impact significatif sur le succès des initiatives de villes intelligentes de plusieurs façons (Douay & Prévot, 2016 ; Schelings & Elsen, 2018 ; Schelings, 2018 ; Kolli et al., 2020 ; Caputo et al., 20; tableau 1).

Tableau 1. Impacts de la participation citoyenne sur le succès des initiatives des villes intelligentes

|

Participation des citoyens |

Impact |

Bénéfices pour la ville intelligente |

|

Usagers |

Expérience et connaissance locale des citoyens |

• Développement de plans et de solutions urbaines plus efficaces et adaptés. • Identification précoce des problèmes potentiels : réduction du risque d’échec du projet, solutions qui répondent aux besoins réels de la communauté. |

|

Utilisation de smartphones et d’autres technologies |

Collecte de données et surveillance environnementale |

Efficacité économique de l’engagement des réseaux de capteurs communautaires. Ex. : FixMyStreet.com permet aux résidents de signaler des problèmes d’infrastructures ; le projet Vigie verte à Paris implique des citoyens utilisant des appareils intelligents pour surveiller les conditions environnementales. |

|

Au-delà du simple vote lors des élections, contribution des citoyens aux processus décisionnel |

Renforcement de la démocratie au niveau local |

Engagement et durabilité des communautés où les gens se soucient les uns des autres et de leur environnement. |

Source : Qanazi, Leclerc & Bosredon.

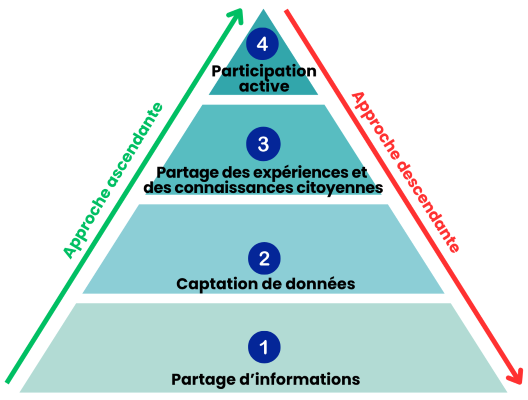

Évaluation du niveau de participation citoyenne

L’engagement des citoyens dans les villes intelligentes peut varier considérablement, ce qui influence la manière dont les résidents contribuent à la gouvernance urbaine, aux efforts de durabilité et à la cocréation de solutions (Auby, 2013 ; Douay & Prévot, 2016 ; Caputo et al., 2023). Il est crucial de définir les résultats souhaités de la participation citoyenne, et divers modèles proposent plusieurs niveaux d’implication. En nous appuyant sur les cadres développés par Berntzen & Rhode Johannessen (2016) et Peng (2020), nous pouvons établir une échelle de participation citoyenne dans les initiatives des villes intelligentes (tableau 2).

Tableau 2. Niveaux de participation citoyenne dans les projets de villes intelligentes

|

Échelle |

Rôle des citoyens |

Description |

Niveau de participation citoyenne |

|

1 |

Partage d’informations |

Les décideurs diffusent aux citoyens des informations sur les projets sans solliciter leur contribution ou leur participation. |

Non significative : approche principalement unilatérale. |

|

2 |

Captations de données |

Les citoyens fournissent des informations via des outils numériques. Ils collectent les données définies par les acteurs responsables. |

Largement passive. Bien que cette participation reflète une expression indirecte des préférences des citoyens – puisque seuls ceux qui adhèrent à cette collecte y contribuent – ils n’ont pas d’influence directe sur le processus décisionnel. Ex. : Amsterdam, Pays-Bas. |

|

3 |

Partage des expériences et des connaissances citoyennes |

Les citoyens influencent les décisions indirectement par l’intégration de leurs expériences et leurs préférences par les décideurs. |

Intermédiaire. Bien plus inclusive que la simple collecte de données, cette approche manque encore d’une contribution directe des citoyens à la gouvernance. Ex. : Glasgow, Écosse ; Paris, France. |

|

4 |

Participation active |

Le rôle des citoyens a un impact direct sur les résultats des projets. |

Forte. Les citoyens ont une place essentielle dans les processus décisionnels. |

Les exemples sont développés dans la sous-partie suivante.

Source : Qanazi, Leclerc & Bosredon, d’après Berntzen & Rhode Johannessen (2016) et Peng (2020).

Notons que dans le cas d’une participation active des citoyens, celle-ci ne peut être pleinement effective que dans un environnement politique et institutionnel favorable. Un cadre démocratique et transparent est indispensable pour garantir une implication équitable, où les citoyens disposent des moyens d’influencer réellement les décisions. À l’inverse, des structures de gouvernance centralisées ou un manque de volonté politique peuvent restreindre cette participation, limitant ainsi son impact sur la gouvernance urbaine et la cocréation de solutions.

À mesure que la participation citoyenne progresse vers une participation plus active, elle passe d’une approche descendante à un modèle ascendant, où les résidents jouent un rôle crucial dans la prise de décisions qui affectent leur vie et leurs communautés (figure 1).

Figure 1. Pyramide des niveaux d’implication des citoyens dans les projets de villes intelligentes et ascendance

Source : Qanazi, Leclerc & Bosredon, d’après Berntzen & Rhode Johannessen (2016) et Peng (2020).

Exemples internationaux

L’examen des cas internationaux de villes intelligentes révèle différents niveaux de participation citoyenne et met en lumière les défis pour parvenir à un véritable engagement.

Curitiba, Brésil – niveau 1 : partage d’informations

Le modèle de gouvernance de Curitiba a développé un plan de mobilité cycliste intelligent qui positionne les citoyens principalement comme utilisateurs de services publics plutôt que comme participants actifs. En effet, pour cela, le Gouvernement a invité un représentant du mouvement cycliste à recourir à des technologies intelligentes, en lien avec le secrétariat des transports. Cela reflète un niveau minimal de participation (niveau de partage d’informations) (Macke et al., 2018).

Amsterdam, Pays-Bas – niveau 2 : captation de données

Amsterdam a utilisé le crowdsourcing mobile pour évaluer l’opinion publique sur les projets de ville intelligente. Cela représente un modèle où les citoyens agissent comme des capteurs de données. Bien que cette approche ait permis aux gouvernements locaux de recueillir des opinions citoyennes, leur intégration dans les processus décisionnels reste limitée. Certains commentaires peuvent être pris en compte de manière partielle, mais sans garantir une influence directe des citoyens sur les décisions finales (Fraaije et al., 2023).

Glasgow, Écosse – niveau 3 : partage des expériences et des connaissances citoyennes

Les initiatives actives de transport à Glasgow ont mis en évidence la tension entre les intérêts économiques et la prise de décision participative. Même si les citoyens et les organisations cyclistes ont été consultés et encouragés à formuler des recommandations, l’accent principal est resté sur la promotion du développement économique. Cela a donné lieu à un modèle caractérisé par une participation limitée, reflétant seulement le troisième niveau de participation citoyenne (Tomor et al., 2021).

Paris, France – niveau 3 : contribution à des idées

La Mairie de Paris a mis en place plusieurs dispositifs numériques pour favoriser la participation citoyenne, notamment le budget participatif et la plateforme « Madame la Maire, j’ai une idée ! ». Ces initiatives illustrent une approche hybride combinant participation en ligne et hors ligne. Certes, ces outils ont permis d’élargir l’accès à la participation et de structurer les échanges citoyens, mais leur impact reste principalement qualitatif, en renforçant la continuité du dialogue plutôt qu’en diversifiant significativement les publics engagés. En pratique, le rôle des citoyens s’apparente davantage à celui de contributeurs d’idées qu’à de véritables décideurs, ce qui situe cette approche à un niveau intermédiaire de participation (Douay, 2016a ; Douay & Prévot, 2016).

À travers les exemples précédents, il apparaît que la participation citoyenne dans les projets de villes intelligentes demeure largement théorique ou symbolique. La délégation des décisions à des experts et à des entreprises technologiques réduit le pouvoir des citoyens, tandis que la maîtrise d’outils numériques complexes conditionne souvent leur implication, excluant ainsi une partie de la population. De plus, cette participation se limite fréquemment à des consultations ponctuelles sans réelle influence sur les décisions finales. Cette approche traduit une vision néolibérale de la gouvernance urbaine, où l’efficacité économique et la croissance prévalent sur l’engagement citoyen. Plutôt que de reconnaître les citoyens comme des acteurs politiques à part entière, les villes intelligentes les cantonnent à un rôle d’usagers dans un cadre dominé par le marché. Cela renforce ainsi des pratiques de gestion descendante et un paternalisme institutionnel au détriment d’une gouvernance fondée sur les droits civils, sociaux, et politiques.

Rebranding des projets de villes intelligentes comme « centrés sur les citoyens »

En réponse aux critiques, les promoteurs de villes intelligentes ont tenté de repositionner leurs initiatives autour des citoyens ou des communautés. Des entreprises comme IBM et Cisco, ainsi que des institutions telles que la Commission européenne, commercialisent leurs solutions de villes intelligentes comme étant « centrées sur les citoyens » (Cardullo & Kitchin, 2019 ; Fagadar et al., 2021). Malgré cette rhétorique, les critiques soutiennent que ces efforts se résument souvent à un simple rebranding, maintenant les agendas capitalistes et technocratiques sous-jacents (Henriot et al., 2018 ; Przeybilovicz et al., 2022).

Obstacles et causes d’une participation citoyenne limitée

Dans la pratique, la participation citoyenne reste largement limitée par plusieurs obstacles structurels. Les inégalités d’accès aux outils numériques, le manque de culture participative et la centralisation des décisions restreignent fortement l’implication des citoyens (Schelings & Elsen, 2018 ; Ortega, 2022 ; Saraceno, 2024). De plus, l’absence de transparence et la méfiance généralisée quant à l’impact réel des contributions citoyennes freinent leur engagement. Face à ces défis, de nombreuses initiatives participatives demeurent symboliques, offrant peu de pouvoir décisionnel aux habitants (Douay, 2016b ; Bounazef & Crutzen, 2019 ; Ortega, 2022).

Il faut dire que, depuis l’avènement du concept de ville intelligente, l’accent a principalement été mis sur l’efficacité économique et le progrès technologique. Bien qu’il y ait eu des progrès dans l’implication des citoyens, ces derniers sont souvent considérés davantage comme des clients que comme des collaborateurs ou des partenaires. Cette implication limitée ne parvient pas à créer véritablement une ville intelligente centrée sur les citoyens, la participation citoyenne se limitant au partage d’informations et à des retours occasionnels dans les cadres existants. Si les villes intelligentes ambitionnent d’améliorer la gouvernance urbaine et la qualité de vie des citoyens, leur mise en œuvre repose encore largement sur des modèles technocratiques, où la participation citoyenne est souvent réduite à des consultations symboliques. Pourtant, la technologie seule ne peut compenser l’absence d’un cadre participatif structuré. Or, sans un cadre légal et institutionnel garantissant un engagement citoyen réel, ces outils numériques risquent de se limiter à des plateformes consultatives sans impact significatif sur la gouvernance. Ils risquent alors de perpétuer les inégalités plutôt que de les réduire. De plus, sans une approche proactive en faveur de l’équité et de l’inclusivité, la fracture numérique et la centralisation des décisions continueront d’exclure une partie des citoyens.

Pour placer véritablement les citoyens au cœur des processus urbains, il est nécessaire de réévaluer la définition des villes intelligentes, ce qui induira des modifications profondes dans la phase d’implémentation. Réaliser ces changements nécessite une démarche plus inclusive qui reconnaît et valorise les perspectives, les expériences et les contributions de tous les citadins, les transformant de simples consommateurs passifs en participants actifs dans le développement et la gouvernance de leurs environnements urbains.

En route vers une ville intelligente centrée sur les citoyens

Pour faire des citoyens de véritables acteurs du développement urbain, il est impératif d’aborder trois défis majeurs : comment les solutions technologiques peuvent-elles réellement renforcer la participation citoyenne ? Comment éviter que la fracture numérique ne creuse davantage les inégalités ? Comment garantir une gouvernance transparente face à la domination des grandes entreprises technologiques ?

Ces enjeux exigent une approche pragmatique, où la technologie est mise au service d’une inclusion démocratique, plutôt que d’être un simple outil d’optimisation des services urbains. Il s’agit de s’assurer que les innovations technologiques ne perpétuent pas les déséquilibres existants, mais qu’elles contribuent à une gouvernance plus ouverte, participative et équitable.

Comment les solutions technologiques peuvent-elles renforcer la participation citoyenne ?

Les outils numériques offrent un potentiel important pour favoriser l’engagement citoyen, mais leur conception doit garantir une participation réelle et influente, et non un simple affichage démocratique (Cardullo & Kitchin, 2019 ; Kolli et al., 2020 ; Haëntjens, 2021). Aujourd’hui, de nombreux dispositifs de participation numérique se limitent à des plateformes consultatives, où les citoyens peuvent donner leur avis, sans impact direct sur les décisions finales. Pour aller au-delà de cette approche limitée, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes concrets de codécision.

Parmi les solutions envisageables, les budgets participatifs augmentés par l’intelligence artificielle (IA) pourraient permettre aux citoyens de définir eux-mêmes les priorités de financement des projets urbains, en s’appuyant sur des outils d’analyse de données pour comparer objectivement les impacts des différentes options (Schugurensky & Mook, 2024 ; Treff, 2025). De même, les systèmes de vote électronique sécurisé, déjà expérimentés dans certaines villes, garantiraient une participation directe aux décisions locales, à travers des plateformes transparentes auditées par des organismes indépendants (Poullet & Jacquemin, 2018 ; Pesqueux, 2020). Enfin, les jumeaux numériques participatifs, au-delà de leur rôle d’optimisation urbaine, pourraient intégrer des espaces interactifs, où les citoyens pourraient visualiser, commenter et ajuster en temps réel les plans d’aménagement et les projets de transformation urbaine (Julien & Martin, 2020 ; Saraceno, 2024 ; Qanazi, 2025 ; Qanazi et al., 2025).

Outre leur rôle dans la gouvernance, les technologies intelligentes peuvent aussi favoriser l’engagement communautaire en incluant des éléments non physiques, tels que le patrimoine culturel, les dynamiques sociales et les pratiques locales. Par exemple, la réalité augmentée et la réalité virtuelle pourraient être utilisées pour valoriser l’histoire urbaine et renforcer le sentiment d’appartenance des habitants à leur environnement (Arnaldi et al., 2018 ; Ben-Adim & Mimouni, 2023). Les plateformes numériques pourraient également servir d’espaces d’échanges sur les traditions, les valeurs locales et les initiatives citoyennes, contribuant ainsi à une approche plus holistique du développement urbain (Douay, 2016a, 2016b ; Schelings, 2018, 2020).

Cependant, l’efficacité de ces outils dépend de la transparence des algorithmes et de l’engagement des décideurs à réellement intégrer les contributions citoyennes. Sans garanties institutionnelles assurant le suivi et la prise en compte effective des avis des habitants, ces dispositifs risquent de se limiter à des vitrines technologiques, sans véritable impact sur la gouvernance locale.

Comment éviter que la fracture numérique n’aggrave les inégalités d’accès à la participation ?

Un des risques majeurs des villes intelligentes est l’accentuation des inégalités d’accès à la participation à travers une fracture numérique qui exclut une partie de la population (Schelings, 2018 ; Kolli et al., 2020 ; Pesqueux, 2020). Si les plateformes numériques deviennent le principal mode d’engagement citoyen, alors seuls les citoyens les plus connectés et à l’aise avec ces outils auront un véritable poids dans la gouvernance urbaine (Douay, 2018 ; Schelings, 2020 ; Caputo et al., 2023).

Pour éviter cette dérive, il est essentiel de garantir des alternatives non numériques qui permettent une participation équitable. Toute initiative numérique devrait être complétée par des dispositifs physiques, tels que des ateliers citoyens, des bureaux de vote locaux ou des espaces de discussion en présentiel, accessibles à tous. De plus, des programmes de formation à la littératie numérique doivent être mis en place pour permettre aux populations âgées, précaires ou en situation de handicap d’utiliser ces outils en toute autonomie.

L’adoption d’une approche ascendante, qui implique directement les citoyens dans la planification et la mise en œuvre des projets urbains, peut aussi atténuer ce risque. Bien que des outils comme les ateliers de cocréation aient déjà été utilisés dans d’autres contextes, leur adaptation aux villes intelligentes permet d’exploiter les technologies numériques pour élargir l’inclusivité et améliorer l’efficacité des processus participatifs. Par exemple, des plateformes collaboratives en ligne et des environnements immersifs en réalité augmentée ou via des jumeaux numériques peuvent offrir des espaces de cocréation élargis, où les citoyens interagissent avec les urbanistes et les décideurs en temps réel (Arnaldi et al., 2018 ; Ben-Adim & Mimouni, 2023). En complément, des tableaux de bord interactifs offrant des informations en temps réel sur l’avancement des projets permettraient un suivi transparent et accessible, à condition que leur usage ne soit pas restreint aux citoyens les plus technophiles (Douay & Prévot, 2016 ; Bounazef & Crutzen, 2019 ; Kolli et al., 2020 ; de Mesnard, 2022).

Enfin, l’équipement des populations défavorisées reste un levier crucial pour assurer une participation inclusive. Certaines villes ont déjà expérimenté la mise à disposition de bornes d’accès public et de subventions pour l’équipement numérique, garantissant ainsi un accès équitable aux plateformes de participation. Par exemple, Amsterdam a mis en place le programme OpenCity, qui facilite la participation citoyenne à travers des outils numériques inclusifs (Bicknese & van der Oord, 2015), tandis que Paris a développé des espaces publics numériques (EPN) offrant des formations et un accompagnement pour renforcer les compétences numériques des citoyens et des agents publics (Pagès, 2010 ; Cardon & Prieur, 2021).

Le risque d’exclusion ne doit pas être sous-estimé : si la participation citoyenne repose uniquement sur des outils numériques, elle risque de recréer des disparités sociales au lieu de les réduire. Une ville intelligente véritablement inclusive doit s’assurer que chaque citoyen, indépendamment de son niveau de compétence numérique, puisse prendre part aux décisions qui impactent son cadre de vie.

Comment garantir une gouvernance transparente des données et réduire la dépendance aux grandes entreprises technologiques ?

Les villes intelligentes reposent massivement sur la collecte et l’analyse de données, souvent opérées par des entreprises privées telles que les GAFAM1 et diverses startup technologiques (Rochet, 2017 ; Périès, 2020). Cette dépendance aux acteurs commerciaux soulève des questions fondamentales de souveraineté et de contrôle citoyen sur les infrastructures numériques urbaines (Périès, 2020 ; Haëntjens, 2021).

Trois problématiques majeures doivent être résolues : qui décide quelles données sont collectées et utilisées pour la gouvernance urbaine ? Comment s’assurer que les plateformes citoyennes ne servent pas uniquement à collecter des données sans réelle implication des habitants ? Comment éviter que l’exploitation des données ne se fasse au détriment du respect de la vie privée et des libertés individuelles ?

Pour garantir une gouvernance plus transparente et démocratique des données urbaines, plusieurs solutions peuvent être mises en œuvre. L’adoption de chartes locales de gouvernance des données, inspirées du règlement général sur la protection des données (RGPD), obligerait les municipalités à garantir un accès transparent aux données collectées et à justifier leur usage (Périès, 2020 ; Ortega, 2022). De plus, l’open data citoyen, comme expérimenté à Barcelone, permettrait aux habitants d’accéder directement aux données urbaines et d’en faire une cosurveillance active, limitant ainsi les risques d’opacité dans les décisions publiques (Capdevila & Zarlenga, 2015 ; Abella et al., 2018 ; Monge et al., 2022).

Enfin, pour renforcer le contrôle des citoyens sur leurs données personnelles, il serait pertinent d’introduire un droit de veto sur leur utilisation (Boissier, 2019). À travers des outils numériques de consentement, les citoyens pourraient choisir quelles informations peuvent être utilisées par la ville et lesquelles doivent rester privées.

Aujourd’hui, la mainmise des grandes entreprises sur ces infrastructures limite considérablement la souveraineté locale et empêche un véritable contrôle citoyen. Il est donc essentiel que les villes développent leurs propres plateformes ouvertes et indépendantes qui garantissent que les innovations numériques ne servent pas uniquement des intérêts économiques, mais aussi l’intérêt général.

Conclusion

Malgré les avantages potentiels de leurs initiatives, les villes intelligentes restent confrontées à des défis majeurs liés à leur gouvernance descendante, qui limite souvent la participation citoyenne à un simple partage d’informations ou à des consultations symboliques. Cette revue de littérature a mis en évidence ces limites et a souligné la nécessité d’une transformation structurelle vers une gouvernance plus participative et inclusive. Sans une implication active des citoyens, ces initiatives peinent à répondre pleinement aux besoins et aspirations des populations urbaines.

Pour surmonter ces contraintes, il est essentiel d’aborder trois défis majeurs. Premièrement, les solutions technologiques doivent être repensées pour garantir une véritable codécision citoyenne, en intégrant des outils interactifs et transparents qui permettent aux habitants d’influencer directement la planification et la gestion urbaine. Deuxièmement, la fracture numérique doit être réduite afin d’éviter que certains groupes, notamment les personnes âgées ou précaires, ne soient exclus des processus participatifs. Troisièmement, une gouvernance plus transparente des données est nécessaire, en réduisant la dépendance aux grandes entreprises technologiques et en développant des infrastructures numériques ouvertes sous contrôle public et citoyen.

*

|

Usages déclarés de l’intelligence artificielle générative par les auteurs |

|||

|

Oui |

Non |

Observations |

|

|

Recherche d’informations et synthèse de l’état de l’art |

X |

||

|

Reformulation |

X |

Les auteur utilisent l’IA uniquement pour améliorer la qualité rédactionnelle du texte, qui est ensuite affiné, relu et modifié. |

|

|

Correction orthographique et/ou grammaticale |

X |

Utilisation de Mistral AI |

|

|

Résumé et/ou génération de mots clés |

X |

||