Cette troisième conférence, intitulée « L’intensification urbaine : plus de proximité ou plus de congestion ? », est introduite par Laure-Agnès Caradec, conseillère métropolitaine déléguée à la planification et à l’urbanisme, présidente de l’AGAM et d’Euroméditerranée.

Au-delà des contraintes : densifier autrement

Laure-Agnès Caradec souligne la tension entre les ambitions fortes en matière de développement économique, de production de logements et de préservation environnementale. Cela est illustré par l’adoption récente d’un programme local de l’habitat ambitieusement doté, d’une part, et les nombreuses injonctions législatives parfois contradictoires, d’autre part (ZAN, loi Climat et résilience, plans de prévention des risques naturels et technologiques, zone de protection du patrimoine).

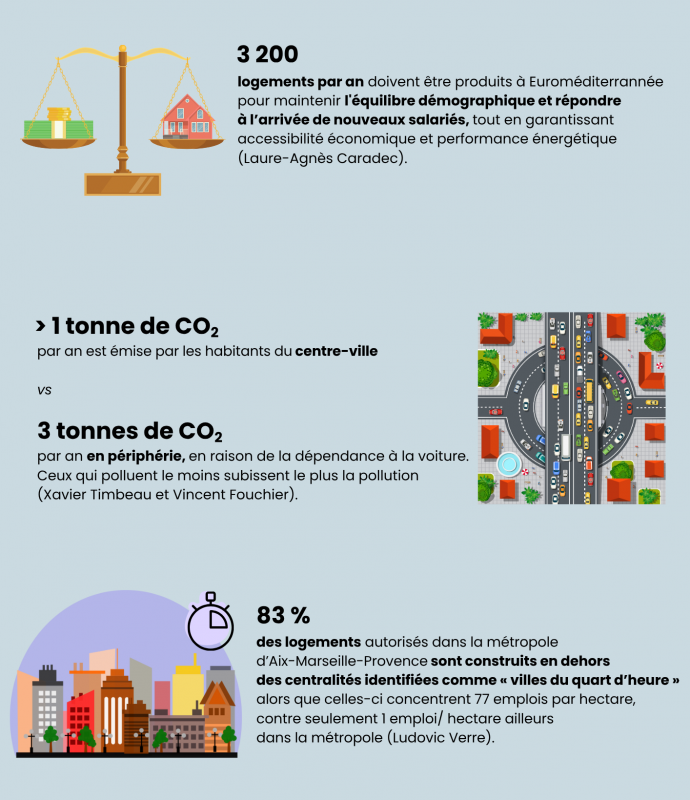

Elle rappelle que, pour maintenir l’équilibre démographique et répondre à l’arrivée de nouveaux salariés, notamment dans le périmètre d’Euroméditerranée, zone importante d’intensification urbaine, il est indispensable d’avoir la capacité de produire au moins 3 200 logements par an, tout en garantissant l’accessibilité économique et la performance énergétique.

Malgré la complexité des contraintes (foncier, normes, rentabilité des transports et de la rénovation, exigences de qualité), elle insiste sur l’importance d’une démarche collégiale et pédagogique à l’égard des habitants, afin de restaurer l’acceptabilité de l’intensification urbaine et de la densité.

Enfin, elle relève le triple effet vertueux d’une densification raisonnée : elle permet d’accueillir équitablement de nouveaux habitants, de dynamiser la formation et l’emploi sur le territoire, et de constituer un levier incontournable pour la décarbonation et la résilience des modes de vie urbains.

L’essor des complexes urbains fonctionnels : formes innovantes et défis de l’intensification urbaine

Brice Barois (enseignant-chercheur en économie à l’ESPI Marseille) et Leïly Hassaine-Bau (enseignante-chercheuse en urbanisme et géographie à l’ESPI Marseille) analysent, en deux temps, les objets urbains liés aux dynamiques d’intensification, d’abord à l’échelle internationale, puis au niveau régional.

Ils mettent en lumière le développement des complexes urbains multifonctionnels privés (CUMP), notamment au Mexique, lesquels associent mixité fonctionnelle, intervention et financement d’acteurs privés du secteur immobilier, ainsi que des dispositifs réglementaires et juridiques spécifiques en raison de l’ampleur de ces projets. Ces opérations génèrent fréquemment une réorganisation spatiale profonde des espaces de vie, caractérisée par la verticalité, la proximité des fonctions urbaines et une recherche accrue de sécurité.

À l’échelle locale, les auteurs s’appuient sur deux exemples illustrant des modalités d’intensification urbaine différenciées. Le premier concerne l’opération Avenue 83 à cheval sur La Valette-du-Var et La Garde, près de Toulon, projet de renouvellement urbain implanté au sein d’une ancienne friche commerciale. Il consiste en la construction neuve d’un ensemble mêlant bureaux, logements (figure 3), centre commercial et parkings.

L’intensification urbaine en contexte

Figure 3. La résidence Le Bell’Vue, au sein de l’opération Avenue 83 (La Valette-du-Var, La Garde)

Architecte de La résidence Le Bell’Vue : Carta Reichen Robert et Associés. Avec son autorisation.

Le second exemple, le « Babel Community » rue de la République à Marseille, porte sur la reconversion d’un immeuble initialement à usage unique en un ensemble à forte mixité fonctionnelle, intégrant restaurants, espaces de coworking, commerces et salle de sport, en plein centre-ville, dans une logique de rénovation urbaine. Les auteurs soulignent que ces deux projets partagent plusieurs caractéristiques communes : une intensification urbaine dans des contextes métropolitains, la promotion de la mixité des usages, l’importance du développement des infrastructures de transport, la mise en œuvre de partenariats public-privé, ainsi qu’une gouvernance hybride combinant conservation du patrimoine commercial et cession groupée de logements.

L’intensification urbaine, un vecteur d’accessibilité décarbonée ?

Xavier Timbeau, directeur principal de l’OFCE Sciences Po, et Vincent Fouchier effectuent une présentation conjointe sur la thématique du transport et de l’intensification urbaine. L’étude concernée, toujours en cours, vise à analyser de manière simplifiée, puis progressive, la façon dont la répartition spatiale des résidents et celle des emplois structurent le territoire et influent sur les mobilités, en particulier dans une agglomération aussi vaste et complexe que Marseille.

À partir de données de recensement, d’enquêtes de mobilité et de modélisations spatiales, il s’agit de calculer l’accessibilité – mesurée en temps pour rejoindre un seuil de 100 000 emplois depuis chaque point – et de dresser le bilan des émissions de CO2 générées par les déplacements domicile-travail. Les résultats montrent qu’à Paris la forte concentration d’emplois et l’efficacité des transports collectifs permettent d’accéder rapidement à ce seuil sur de grandes surfaces, tandis qu’à Marseille, l’étalement urbain et la faible offre de transports en commun créent une dépendance à la voiture et des inégalités d’accès. En effet, les habitants du centre-ville émettent chacun moins d’une tonne de CO2 par an du fait des mobilités douces et des transports publics, alors que ceux des périphéries atteignent jusqu’à trois tonnes, traduisant un rapport de 1 à 3 entre les zones centrales et éloignées.

Cette approche met en lumière l’importance de l’interaction résidence-emploi et de la configuration des réseaux de transport dans la structuration urbaine et la transition bas-carbone. Elle souligne la nécessité de réintégrer ultérieurement les dimensions sociales, économiques et environnementales écartées lors de cette première phase d’analyse. Là où la pollution subie est élevée, la pollution générée est plus faible : là où les logements sont les moins chers et les mieux desservis par les transports, ce sont ces habitants qui polluent le moins à titre personnel mais qui subissent le plus la pollution. Peu importe la densité de population, le temps de transport reste relativement équivalent dans la métropole (aux alentours de 25 minutes).

Les auteurs pointent, au travers d’une comparaison intramétropolitaine, le fait que dans la métropole d’Aix-Marseille-Provence seulement 29 % des logements autorisés sont construits dans les zones de bonne desserte contre plus de 60 % dans les métropoles de Lyon, Strasbourg et Lille. Ce constat est à relativiser avec la superficie et la morphologie des territoires mais il montre les enjeux importants de cette intensification. Construit-on réellement aux bons endroits ?

La ville du quart d’heure, « quadrature du cercle entre densité et proximité » ?

Ludovic Verre, responsable de l’atelier prospective à l’Aupa, présente une étude en cours menée pour la Métropole sur le concept de la « ville du quart d’heure ou ville marchable », Quadrature du cercle entre densité et proximité ?

Il rappelle d’abord le contexte historique ayant conduit à l’émergence de ce modèle d’urbanisme, avant de revenir sur ses six piliers fondamentaux : se divertir, travailler, s’approvisionner, s’éduquer, se soigner et habiter à proximité immédiate (15 minutes) de son lieu de vie. Pour favoriser l’émergence de telles villes/quartiers, il insiste sur la nécessité de mobiliser plusieurs leviers associés à l’intensification urbaine, notamment le développement des transports, la promotion de l’abordabilité des logements, les instruments fiscaux, les stratégies foncières et les partenariats public-privé.

Après avoir exposé la méthodologie adoptée, l’auteur présente plusieurs données clés relatives à la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Il souligne ainsi que 26 % des communes (24 sur 92) ne disposent pas de centralité, ou seulement d’une centralité de vie très réduite. Il précise également que centralité et densité ne sont pas nécessairement corrélées, avec des écarts marqués allant de 7 habitants par hectare à Vauvenargues à 936 habitants par hectare dans le quartier de la Castellane (Marseille).

De plus, l’idée de ville du quart d’heure ne saurait être réduite à un modèle réservé aux populations aisées : les centralités de proximité présentent en effet un taux de pauvreté de 20 % contre 13 % pour le reste de la métropole. Ces éléments mettent en lumière plusieurs enseignements : la notion de proximité concerne l’ensemble du territoire métropolitain ainsi que toutes les catégories de ménages et de professions.

Enfin, l’étude fait ressortir un paradoxe majeur : dans un contexte d’intensification urbaine, 83 % des logements autorisés sont situés en dehors des centralités identifiées comme relevant de la ville du quart d’heure, alors que ces centralités concentrent 77 emplois à l’hectare, contre seulement 1 emploi à l’hectare dans le reste de la métropole.

Conférence 3 du cycle sur l’intensification urbaine : infographie