La deuxième conférence du cycle, intitulée « Le marché, frein ou moteur à l’intensification urbaine » a réuni quatre intervenants issus des sphères académiques et institutionnelles. Elle a permis d’aborder l’intensification urbaine d’un point de vue économique et immobilier : dans quelle mesure les marchés impulsent-ils l’intensification urbaine ? Comment concilier ce processus avec la rentabilité économique, qui reste fondamentale dans le secteur immobilier ? Lors de cette conférence, Arnaud Bastide, président de la fédération des promoteurs immobiliers (FPI) de Provence, a été convié comme discutant.

Marché du logement, réglementation foncière et densification

Tout d’abord, Guillaume Chapelle, chercheur et docteur en économie, invite à appréhender le rôle du foncier sur le marché du logement en mettant en perspective la réglementation foncière et le processus de densification urbaine.

Après avoir notamment proposé une définition du logement – à savoir un bâtiment structurel construit sur une parcelle (ou un foncier) –, il rappelle les déterminants qui permettent d’en estimer statistiquement la valeur. Selon lui, il est ainsi nécessaire de considérer deux éléments importants :

-

les caractéristiques structurelles du logement (sa taille, sa typologie et la présence ou l’absence de dépendances comme un grenier, un jardin ou un balcon) ;

-

sa localisation (et plus précisément, sa proximité aux écoles, aux réseaux de transports ou aux emplois).

Grâce à des études statistiques, il explique finalement qu’entre 40 et 50 % de la valeur d’un logement en France est due à sa localisation. Cette variable (la localisation) est donc prépondérante dans le secteur immobilier, et la valeur des logements peut notamment être corrélée à la proximité aux emplois, qui sont souvent plus concentrés dans les cœurs de villes.

Pour approfondir cette idée, l’économiste convoque le modèle monocentrique selon lequel les prix des loyers varient entre le centre et la périphérie d’une ville ; cela constitue une rente de localisation qui se traduit concrètement par un prix des loyers plus faible au fur et à mesure que l’on s’éloigne du centre. Néanmoins, la notion de distance au centre n’est évidemment pas la seule à impacter le prix des loyers, et d’autres facteurs importants (revenus, présence de services et d’équipements publics) peuvent intervenir.

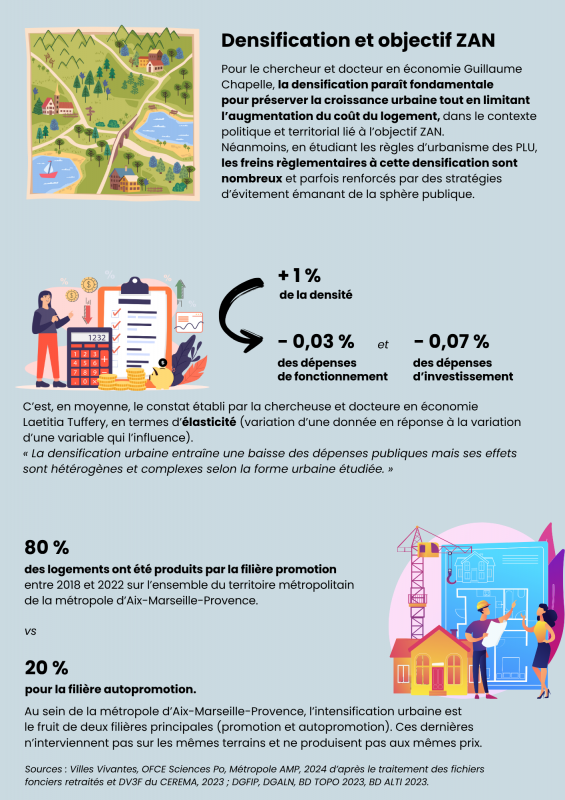

En outre, Guillaume Chapelle montre que la croissance démographique des villes peut entraîner une hausse significative des prix des loyers « en raison de la réglementation foncière, qui peut contribuer à rendre l’offre inélastique ». Or, cette réglementation doit souvent être analysée par le prisme de la densité. Ainsi, l’inélasticité peut s’expliquer par une réglementation qui freinerait la densification en déterminant des hauteurs maximales dans les règlements écrits des plans locaux d’urbanisme (PLU), par exemple, mais aussi en limitant les constructions grâce à un zonage réglementaire (possibilités restreintes de constructions neuves dans les zones agricoles et naturelles) ou encore en interdisant directement les constructions neuves sur les périmètres régis par certaines normes supérieures telles que la loi Littoral1. En France, ces réglementations sont particulièrement importantes, ce qui aboutit à une offre de logements inélastique. En résumé et pour reprendre les termes du chercheur : « La réglementation foncière peut rigidifier l’offre et nourrir l’inflation immobilière à court terme. »

Enfin, Guillaume Chapelle aborde la question de l’objectif ZAN, qui impose aux villes de produire davantage de logements sur une même superficie, traduisant ainsi l’idée de densification. Or, selon lui, la réglementation liée au droit et aux documents d’urbanisme français peut constituer un frein à la densification urbaine. À titre d’exemple, la suppression des coefficients d’occupation des sols (COS) par la loi ALUR du 24 mars 20242 a directement affecté la densité, notamment sur le territoire francilien étudié : « La suppression des COS semble associée à une baisse de la densité dans les zones précédemment réglementées. » Cela se caractérise notamment par un refus plus élevé des demandes de permis de construire.

Finalement, il existerait donc un lien important entre la densification urbaine et la réglementation dans le droit de l’urbanisme français.

Les enjeux économiques de l’intensification urbaine

Ensuite, la chercheuse et docteure en économie Laetitia Tuffery propose d’analyser les enjeux économiques de l’intensification urbaine à travers les liens entre densité et économie. En adoptant une démarche scientifique reposant sur la mobilisation d’un cadre théorique précis, elle rappelle d’abord les effets négatifs de l’étalement urbain à la fois d’un point de vue local (congestion routière, éloignement des bassins d’emplois, paupérisation des centres…) et global (augmentation des émissions de gaz à effet de serre, destruction de la biodiversité, surconsommation d’espace et de ressources…). Ces constats justifient, entre autres, l’intérêt scientifique et institutionnel porté à la notion de densité. À ce titre, la chercheuse précise que la sphère scientifique a pu démontrer les nombreux avantages de la densité urbaine (stimulation de la productivité et de l’innovation, amélioration de l’accès aux biens et services, réduction des distances liées aux déplacements pendulaires, économie d’énergie…), tout en n’omettant pas de mentionner certaines de ses limites (concentration urbaine, exposition accrue aux maladies et à la pollution…). Ces dernières peuvent d’ailleurs justifier la perception souvent péjorative de la densité qui peut être ressentie comme un synonyme de surpeuplement et de saturation. En ce sens, l’analyse de Laetitia Tuffery rejoint celle de Catherine Sabbah lors de la dernière conférence du cycle.

Ensuite, Laetitia Tuffery recentre la focale sur les liens entre le processus d’intensification urbaine et les finances locales. L’objectif principal étant de comprendre comment la densification et l’intensification urbaines affectent le coût des infrastructures et des services fournis dans les communes. Pour répondre à cette problématique, Laetitia Tuffery explique que « la densification peut modifier les coûts de fourniture des infrastructures et des services publics ». En effet, en agissant à la fois sur les coûts de saturation et de congestion des équipements, sur la construction de nouveaux réseaux et infrastructures ou encore en permettant de réaliser un certain nombre d’économies d’échelle, la densification permet généralement d’optimiser l’usage et la gestion des équipements existants, ce qui peut agir, in fine, sur les finances locales. Néanmoins, elle rappelle également que plusieurs études scientifiques convergent plutôt vers « un effet négatif ou non linéaire de la densité sur les dépenses … excepté pour certains services et certaines infrastructures spécifiques (sécurité, logement, assainissement et gestion des déchets) ».

En outre, elle affirme que « la baisse des dépenses de fonctionnement induite par la densification ne concerne que 20 % des communes les plus urbanisées ». D’un point de vue économique, il paraît plus opportun de privilégier la densification des zones déjà très urbanisées. Ainsi, en fonction des caractéristiques territoriales, les effets induits par les processus de densification et d’intensification urbaines sur les dépenses publiques varient ; ils sont négatifs pour les communes rurales ou périurbaines en proie au mitage alors que, dans le même temps, la zone centrale de l’aire urbaine marseillaise présente des effets marginaux positifs lorsque l’on étudie les liens potentiels entre densification et finances locales.

Modéliser, scénariser et mesurer l’impact de la densité à l’échelle métropolitaine

Dans la continuité de ces propos scientifiques, et pour clore la journée, David Miet, cofondateur de l’entreprise Villes Vivantes, prend la parole aux côtés de Vincent Fouchier. Les éléments explicités dans le cadre de cette intervention font écho à celle de Thomas Hanss, paysagiste et également cofondateur de Villes Vivantes, qui sera présentée dans la synthèse de la quatrième et dernière conférence du cycle.

En introduction, Vincent Fouchier rappelle donc que l’ensemble des réflexions menées dans le cadre de ce cycle s’inscrit dans une démarche spécifique de « communauté apprenante » portée et défendue par la Métropole Aix-Marseille-Provence. Selon lui, l’objectif ZAN justifie toute l’importance du processus d’intensification urbaine, qui implique d’exploiter et d’optimiser tous les « gisements fonciers potentiels ». Or, en dépit de son caractère fondamental, un tel processus soulève bien des questions ; il s’agit, entre autres, d’un « problème transversal et sociétal » qui démontre qu’aucun acteur (société, pouvoirs publics, marchés privés) n’est suffisamment prêt à œuvrer en faveur de l’intensification urbaine.

Ce constat implique donc de repenser à la fois les outils techniques mais aussi les formes urbaines à privilégier désormais. Il précise en outre que plusieurs acteurs étudient et analysent actuellement les processus de densification et d’intensification. Ces travaux sont parfois cadrés sous forme de partenariats longs qui permettent d’impliquer à la fois la sphère scientifique et les sphères opérationnelles.

Puis David Miet présente une partie de ses missions au sein de Villes Vivantes, un acteur atypique qui s’organise autour de trois activités principales : la réalisation de travaux d’urbanisme pour les collectivités, le conseil et les activités scientifiques. Il propose une synthèse de la première phase d’étude du projet entre Villes Vivantes, l’OFCE Sciences Po et la Métropole Aix-Marseille-Provence.

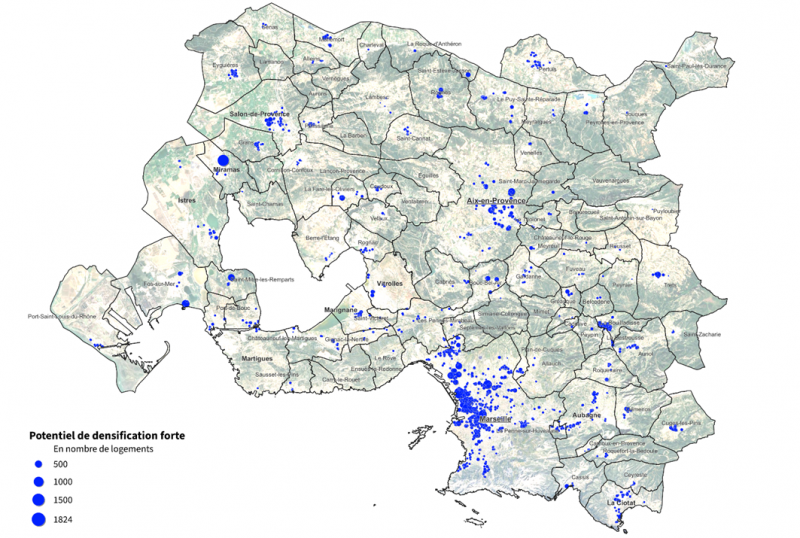

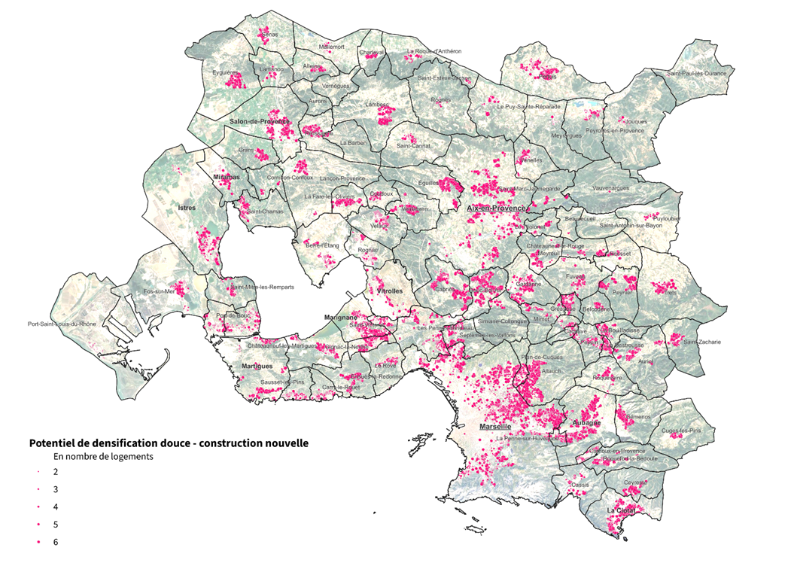

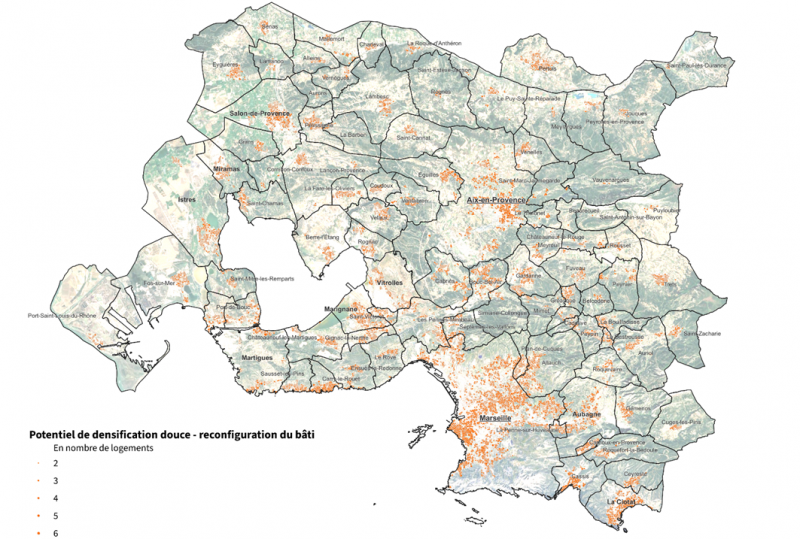

Cette étude vise à modéliser, scénariser et mesurer l’impact de la densité à l’échelle métropolitaine (figures 2a, 2b, 2c).

L’intensification urbaine en contexte

Figure 2a. La densification du périmètre de la métropole d’Aix-Marseille-Provence : potentiel de densification forte

Sources : Villes Vivantes, OFCE, direction Prospective, partenariats et innovations territoriales de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 2025.

Figure 2b. La densification du périmètre de la métropole d’Aix-Marseille-Provence : potentiel de densification douce – construction nouvelle

Sources : Villes Vivantes, OFCE, direction Prospective, partenariats et innovations territoriales de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 2025.

Figure 2c. La densification du périmètre de la métropole d’Aix-Marseille-Provence : potentiel de densification douce – reconfiguration du bâti

Sources : Villes Vivantes, OFCE, direction Prospective, partenariats et innovations territoriales de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 2025.

David Miet indique que la modélisation produite s’appuie sur une analyse diachronique sur les dix dernières années. Il se demande ainsi dans quelle mesure le marché peut aider les opérateurs urbains à densifier ou intensifier davantage les villes. Pour y répondre, il convoque plusieurs cas précis aux échelles nationale et métropolitaine. Dans le cas de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, l’ensemble du territoire et du marché immobilier est tendu. Les opérations de promotion et d’aménagement territorial sont particulièrement opportunes à l’échelle métropolitaine. Aussi, en écho à la présentation de Guillaume Chapelle, David Miet rappelle que c’est surtout la réglementation en vigueur (et l’interprétation des règles) qui peut contraindre le potentiel développement territorial.

Pour terminer, David Miet revient sur les périmètres métropolitains ayant été le plus densifiés au cours des dix dernières années. En somme, « on intensifie là où il y a de la place, dans les espaces moins denses ».

Puis, il s’intéresse plus précisément aux types de terrains sur lesquels on a construit et cherche à comprendre qui a construit quoi, où et à quel prix. Synthétiquement, il explique ainsi que l’« on intensifie sur des terrains faiblement bâtis » et que les acteurs de la construction sont regroupés en deux filières principales – la promotion et l’autopromotion – intervenant sur des territoires et pour des projets aux prix différents. Il fait ensuite le lien avec l’accès aux emplois : sur le périmètre métropolitain, « on construit plus loin des emplois ».

Conférence 2 du cycle sur l’intensification urbaine : infographie