En ouverture du cycle, la première conférence intitulée « Intensification : un concept de plus ou une approche d’avenir ? » a permis de valoriser plusieurs travaux et témoignages autour de la définition du processus d’intensification urbaine et des principaux enjeux qui en découlent. Cet événement a réuni à la fois des acteurs politiques, académiques et institutionnels, ainsi que des étudiants.

L’intensification urbaine au centre des enjeux politiques métropolitains

David Ytier, vice-président de la Métropole délégué au logement, à l’habitat, à la lutte contre l’habitat indigne et adjoint au maire de Salon-de-Provence, introduit cette première conférence. Il rappelle la portée de la démarche autour de laquelle s’organise ce cycle : il souligne ainsi l’importance pour les politiques publiques métropolitaines du croisement des réflexions qui émanent des praticiens, des élus et des chercheurs.

Selon lui, l’intensification urbaine s’inscrit dans la continuité des champs d’action de la Métropole Aix-Marseille-Provence en recouvrant notamment des sujets tels que le logement, l’habitat et, plus largement, l’aménagement du territoire. Ces thèmes font écho à la volonté de loger l’ensemble des 1,8 million d’habitants que comptent les 92 communes de la métropole, et ce, à l’heure où la conjoncture immobilière connaît une crise majeure. Les réflexions développées par les acteurs métropolitains défendent donc la production de nouveaux logements y compris dans un contexte de stabilité démographique. En effet, sur ce point, David Ytier précise que plusieurs déterminants sociologiques, comme la décohabitation de nombreux ménages, invitent à accroître le nombre de logements disponibles sur le périmètre métropolitain. Néanmoins, malgré des besoins avérés, il reste difficile de produire du logement neuf aujourd’hui pour diverses raisons (cadre réglementaire contraignant, frilosité des maires, rareté foncière…).

Cela traduit « une crise de la planification et de l’aménagement du territoire »1 qui force à imaginer de nouveaux modèles urbains. En ce sens, David Ytier suggère de « changer de modèle de production de logements » en intégrant les contraintes contemporaines. L’intensification urbaine semble ainsi pouvoir apporter des solutions – au moins partiellement – aux difficiles défis auxquels la métropole est confrontée. Ce cycle de conférences permet donc d’appuyer le fait que « la production de logements doit répondre aux complexités d’aujourd’hui et aux problématiques de l’aménagement ». Cette prise de conscience doit être collective et soulève de nombreuses questions, notamment liées aux modèles économiques, à la multifonctionnalité territoriale ou encore aux politiques publiques. Finalement, le passage d’un modèle extensif – basé sur l’artificialisation patente des sols – à un modèle d’aménagement territorial plus complexe et contraint inscrit l’intensification urbaine au cœur des enjeux politiques métropolitains, et ce, en dépit de plusieurs limites qui pourront faire l’objet de riches débats.

Définir l’intensification urbaine à travers le prisme de la recherche scientifique

Dans la continuité de cette première intervention, Marion Girard (docteure en sciences économiques et enseignante-chercheuse à l’ESPI Lille) et Mathilde Vignau (docteure en géographie et enseignante-chercheuse à l’ESPI Marseille) ont d’abord dressé quatre constats principaux. D’abord, l’intensification urbaine est un concept assez peu documenté dans la littérature scientifique. Par exemple, en géographie, les premières mentions des termes « intensité » ou « intensification » renvoient plus volontiers à la géographie physique (intensité d’un séisme) qu’aux éléments propres à l’aménagement du territoire. Néanmoins, depuis quelques années, de plus en plus d’universitaires intègrent dans leurs travaux les notions de densification et d’intensification urbaine. La présentation de Marion Girard et Mathilde Vignau permet, en ce sens, de clarifier les éléments définitionnels autour de ces deux notions. Par ailleurs, elles affirment que le concept d’intensification urbaine semble bien mieux investi par la sphère institutionnelle, comme en témoigne l’abondance de publications émanant à la fois d’agences d’urbanisme, de bureaux d’études ou d’autres institutions telles que les collectivités territoriales. Enfin, ces éléments indiquent que l’intensification urbaine représente désormais une problématique centrale de la fabrique urbaine contemporaine, en écho à d’autres concepts majeurs (développement durable, sobriété et frugalité foncières…).

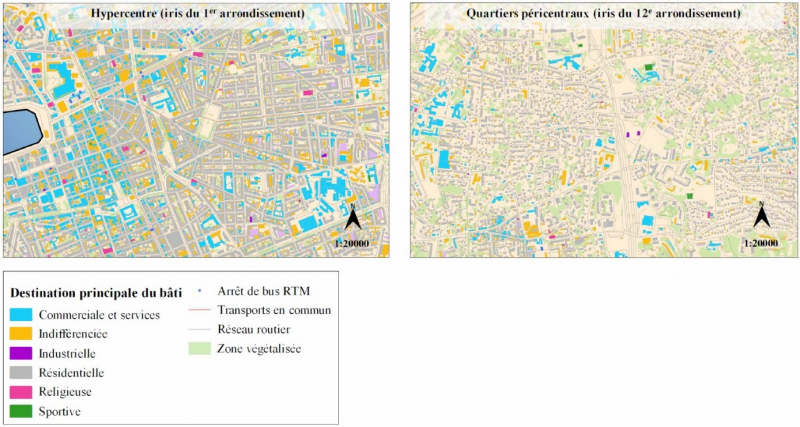

Ensuite, à partir de matériaux issus de l’économie urbaine et de la géographie, les chercheuses ont montré comment les notions de densité et d’intensification s’inscrivent au cœur de certaines réflexions académiques. Ainsi, Marion Girard a rappelé que, si les espaces denses sont valorisés pour les aménités qu’ils proposent, la densité en tant que caractéristique est rarement recherchée par les usagers. L’étude du cas de Marseille permet de contextualiser cette réflexion : les périmètres les plus denses (centre-ville historique et hypercentre) ne sont pas ceux où les prix de l’immobilier résidentiel sont les plus élevés, contrairement à la configuration d’autres villes françaises (comme Lille). Pour terminer, et en considérant que l’intensification urbaine s’entend comme une approche holistique qui tend à intégrer non seulement la densité du bâti mais également la mixité fonctionnelle et sociale, Mathilde Vignau explique, en prenant appui sur plusieurs cartes de Marseille, les liens entre intensification urbaine et destination du bâti dans la ville. On note ainsi une diversité de situations entre l’hypercentre marseillais, dense et relativement intense, et les quartiers péricentraux, où la morphologie urbaine évolue (prépondérance de maisons individuelles et de lotissements), ce qui entraîne une plus faible intensité fonctionnelle et une plus grande consommation d’espaces à destination résidentielle (figure 1).

L’intensification urbaine en contexte.

Figure 1. Comparaison entre hypercentre et quartiers péricentraux à Marseille

Sources : Mathilde Vignau, 2024, IGN BD TOPO 2023, QGIS 2.18.

L’intensification urbaine : concept et mesures, récurrences et nouveautés

La dernière intervention est celle de Vincent Fouchier, directeur Prospective, partenariats et innovations territoriales au sein de la direction générale des services de la Métropole Aix-Marseille-Provence. En premier lieu, il rappelle tout l’enjeu et l’intérêt d’un tel cycle de conférences s’inscrivant dans le cadre d’un « dispositif de communauté apprenante au sein d’un territoire qui, comme d’autres, a besoin de changer de modèle ». Une telle communauté s’appuie, certes, sur les ressources de la Métropole et du laboratoire ESPI2R, mais elle peut également compter sur la plateforme de recherche POPSU, les travaux de R&D initiés par l’entreprise Villes Vivantes et l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) de Sciences Po, ou encore sur les réflexions menées par les agences d’urbanisme présentes sur le territoire (notamment l’agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise [AGAM] et l’agence d’urbanisme Pays d’Aix-Durance [Aupa]).

Par la suite, Vincent Fouchier approfondit le concept d’intensification urbaine qui traduit, selon lui, « plusieurs définitions et plusieurs approches ». Il amorce son propos en rappelant que la thématique de l’intensification urbaine est contemporaine de problématiques territoriales concrètes, dont la transformation du modèle urbain extensif, pour satisfaire au besoin en logements de manière intensive. Afin de les traiter, plusieurs sujets nécessitent d’être étudiés concomitamment en commençant par les mobilités, qui doivent être repensées à l’échelle métropolitaine. En outre, l’intensification urbaine répond aux impératifs écologiques actuels en optimisant les processus de réhabilitation du bâti ; ces derniers permettent d’être plus sobres en matière de consommation de matériaux et d’énergie.

Puis, Vincent Fouchier revient sur les définitions et les mesures de trois termes clés. D’abord, la densité s’entend comme le rapport entre une quantité (nombre d’habitants, d’emplois, de m² construits…) et une surface. Ensuite, la densification peut se comprendre comme le fait de maximiser la quantité sur une surface similaire ou de maintenir la même quantité sur une surface réduite. Enfin, selon lui, l’intensification correspond au processus visant à une « densification par ajout de constructions et/ou par un meilleur usage du bâti existant ». Il rappelle enfin que la densité est fortement corrélée aux échelles sur lesquelles on choisit de se focaliser : il est donc important de « ne pas comparer des densités à partir d’échelles différentes car cela n’a pas de sens d’un point de vue arithmétique ».

Ces concepts restent également liés aux perceptions et aux ressentis individuels. Pour illustrer cette idée, Vincent Fouchier s’appuie sur deux exemples : la cité-jardin de Stains en Seine-Saint-Denis et une portion du territoire parisien intra-muros. Si le second paraît bien plus dense que le premier, il n’en est rien, car la densité de population est en réalité la même. C’est avant tout la morphologie urbaine qui diffère. En outre, Vincent Fouchier explique qu’il est nécessaire de considérer la variable emploi dès lors que l’on s’intéresse à la densité. En effet, selon lui, la densité de population ne peut pas traduire toutes les réalités observées sur le terrain, et il propose de calculer plutôt la « densité humaine nette » qui établit un rapport entre le nombre d’habitants et le nombre d’emplois sur les hectares urbains.

La densité s’inscrit donc désormais comme un concept clé au cœur de l’aménagement du territoire, et il s’agit de comprendre quels seraient les principaux leviers pour pouvoir densifier. Pour Vincent Fouchier, une telle démarche doit avant tout tenir compte des enjeux de proximité en intégrant notamment les questions de polycentrisme et de compacité du bâti, qui permettraient de repenser les distances à parcourir entre deux bâtiments.

Néanmoins, on ne peut se limiter à l’étude de la seule densité du bâti. Il est donc nécessaire de développer des réflexions plus poussées autour de l’intensité urbaine qui peut se matérialiser, par exemple, par le calcul de l’intensité végétale. En outre, les temporalités semblent également au cœur du sujet : l’intensification urbaine devrait prendre en compte les migrations pendulaires qui traduisent plus concrètement les temps d’accès aux emplois depuis les logements. À ce titre, le cas du territoire métropolitain semble particulièrement riche d’enseignements car de réelles différences existent entre les communes et en leur sein. En 2023, on observe ainsi que seuls 2 % des logements métropolitains sont situés à moins de 15 minutes d’un bassin de 50 000 emplois2.

Conférence 1 du cycle sur l’intensification urbaine : infographie