Introduction

Tandis que la pandémie de coronavirus perdure, le terme « crise » y est associé. Le grec krisis renvoie à l’action de séparer, à la phase décisive d’une maladie, ou à la faculté de trancher. Étymologiquement, la crise est donc un révélateur qui appelle l’action. Sous l’influence de Fernand Braudel, les chercheurs ont pu rejeter les notions d’événement ou de rupture, pour insister sur le temps long (Braudel, 1958). La crise garde pourtant une valeur heuristique et, plutôt que de l’opposer à la continuité, nous préférons l’y articuler. Face à ce qui peut apparaître comme un faisceau de crises globales – sanitaire, environnementale, économique, voire démocratique – le discours sur les vertus du local et du rural s’impose de nos jours, dans les médias comme en politique ; pensons à la vogue de la permaculture, aux urbains aisés partis se confiner dans leurs résidences secondaires ou aux familles songeant à fuir les villes. Mais ce retour au local – soit à un lieu précisément défini, par opposition au nomadisme ou aux endroits sans âme – n’a rien de nouveau. C’est pourquoi nous allons le mettre en perspective d’un point de vue historique, avant de nous concentrer sur l’étude d’un projet contemporain : le jardin du campus universitaire d’Outumaoro, à l’université de Polynésie française (UPF).

Le local comme recours et refuge face aux crises, une mise en perspective historique

Les questionnements eschatologiques sont récurrents en temps de crise, en témoignent les réponses aux épidémies et aux changements climatiques intervenus depuis l’Antiquité, comme leurs interprétations. Si nous ne pouvons toutes les passer en revue, nous avons choisi trois exemples à forte valeur épistémologique : « la chute de l’Empire romain », la peste noire en Europe occidentale, les réactions à l’industrialisation et à l’urbanisation depuis le xixe siècle.

Invasions, épidémies et changements climatiques : l’historiographie de « la chute de l’Empire romain »

Depuis le xviiie siècle et les réflexions de Montesquieu et Gibbon1, les chercheurs s’interrogent sur les causes de « la chute de l’Empire romain ». Les débats historiographiques se concentrent sur l’existence d’une éventuelle « crise du iiie siècle ». De fait, les sources littéraires livrent une vision sombre de cette époque, qui a influencé les réflexions des philosophes et des historiens sur un supposé « déclin de l’Empire romain ». Dans ses lettres, Cyprien, évêque de Carthage au iiie siècle après J.-C., insiste ainsi sur les changements climatiques et les épidémies :

L’hiver n’a plus les mêmes pluies pour nourrir les moissons ; le soleil de l’été les mêmes feux pour les mûrir ; la température du printemps est moins favorable aux plantes ; l’été est moins riche en fruits. Les montagnes fatiguées ne produisent plus la même quantité de marbres, les mines d’or et d’argent s’épuisent, et leurs veines appauvries ne donnent plus les mêmes richesses. La campagne manque de cultivateurs, la mer de matelots, l’armée de soldats.

(Cyprien, Lettre à Démétrien, cité dans Sotinel, 2019, p. 200)

Le propos est à relativiser : les études ne révèlent que de faibles variations de température entre le iie et le iiie siècle (Sotinel, 2019, p. 202-203). Il n’empêche que cette littérature chrétienne, prompte à développer un discours apocalyptique en une période de persécution des chrétiens, a pu influencer des auteurs comme Montesquieu et Gibbon. Paradoxalement, les écrits postérieurs d’auteurs païens, aux iv et ve siècles, comme Zosime et Ammien Marcellin2, accentuèrent cette vision crépusculaire. Ceux-ci déplorèrent en effet l’effondrement de l’Empire face aux Barbares, un empire qu’ils jugeaient moins affaibli par les catastrophes naturelles que par les chrétiens, dont la foi avait fini par s’imposer au ive siècle.

Dans les années 1970, l’historien Peter Brown a toutefois déconstruit ces représentations, rejetant les théories sur le déclin de Rome (Brown, 1983). On assiste désormais pourtant à un retour de balancier, avec la parution d’ouvrages qui reflètent les inquiétudes de notre époque. Wolf Liebeschuetz (2001) a par exemple souligné que des découvertes archéologiques confirment un déclin matériel de l’Occident et de l’Orient, entre le ve et le viie siècle. Cette vision est en partie corroborée par les récents travaux de Kyle Harper. Soulignant que « les germes ont été bien plus mortels que les Germains »3, cet historien américain insiste sur le rôle des pandémies dans le déclin de l’Empire, en particulier la « peste » antonine de 165 puis la « peste » de Cyprien en 249 (probablement la variole dans les deux cas). L’interconnexion des provinces aurait accéléré la diffusion de ces maladies, jusqu’à l’effondrement des ve-vie siècles, quand l’Empire byzantin fut frappé à la fois par la peste bubonique – « peste de Justinien » – et le changement climatique, avec le « petit âge glaciaire ». Ces bouleversements seraient à l’origine d’importantes pertes démographiques, ce qui expliquerait le reflux byzantin face à l’expansion musulmane du viie siècle (Harper, 2019). Dans ce contexte, les importations lointaines diminuèrent, remplacées par des productions locales. En l’espace de trois siècles, Rome passa du reste de 1 million à 20 000 habitants, preuve d’un net déclin urbain ; la société se réorganisa alors à partir des campagnes.

La Peste noire dans l’Occident médiéval

Deuxième exemple développé dans ce survol, la peste noire qui frappa l’Europe à partir de 1348, inspirant à Boccace4 son Décameron : l’œuvre évoque l’exil de sept jeunes gens et de sept jeunes filles réfugiés à la campagne, loin des villes ravagées par l’épidémie. Alors « la tierce partie du monde mourut » pour reprendre la formule du chroniqueur Froissart5, dont l’estimation a ensuite été confirmée par les historiens (Biraben, 1975 ; Toubert, 2014). La maladie toucha un Occident médiéval dont l’économie stagnait, après la croissance des siècles précédents, et où les famines et le retour de la guerre – en particulier la guerre de Cent Ans – perturbaient déjà les échanges. Dans ce contexte de crises multiples, l’épidémie dépeupla particulièrement les villes, sans pour autant épargner les campagnes : l’omniprésence de la mort suscita l’apparition d’une esthétique macabre, en peinture comme en sculpture. En 1358, une révolte, la Jacquerie, secoua en outre les campagnes françaises.

Toutefois, si le bilan humain de la peste fut dramatique, celle-ci n’entraîna pas un effondrement des sociétés européennes : malgré les incertitudes et les crises, elles poursuivirent leur développement matériel. Les pertes démographiques considérables provoquèrent certes des abandons de terres en Angleterre et sur le continent (Britnell, 1990) ; mais, dans le cadre du système féodal d’exploitation, les seigneurs tentèrent – par la coercition ou par des avantages accordés aux paysans – de les remettre en culture (Munro, 2012 ; Bailey, 2015). Progressivement, la taille des exploitations agricoles augmenta sensiblement et, dans la seconde moitié du xve siècle, un renouveau des campagnes fut observé, particulièrement en Languedoc et en Normandie. En 1519, dans La Grande Monarchie de France, Claude de Seyssel confirma cette reprise économique des campagnes françaises : « Plusieurs lieux et grandes contrées qui souloient être incultes ou en friches ou en bois, à présent sont tous cultivés et habités de villages et de maisons »6. Refuges des populations urbaines aisées au début de l’épidémie, les campagnes furent ensuite aux avant-postes de la reprise économique.

Le retour aux campagnes à l’époque contemporaine

Troisième point de ce rappel, l’époque contemporaine. Celle-ci fut marquée par la révolution industrielle, qui s’amorça en Angleterre au xviiie siècle, avec la machine à vapeur et le recours au charbon ; ce développement technique eut pour corollaires l’exode rural et une urbanisation anarchique. Londres devint la ville la plus peuplée au monde, passant de 1 million d’habitants en 1801 à près de 7 millions à la fin du xixe siècle (Bédarida, 1968, p. 269). Les pauvres s’y entassèrent dans des quartiers insalubres, comme à Whitechapel, vers lesquels le vent rabattait les fumées industrielles. Dans ses Illuminations (« Ville »), Arthur Rimbaud (1854-1891) évoqua ainsi « l’épaisse et éternelle fumée de charbon » (Rimbaud, 1886, p. 45) qui obscurcit Londres. Les eaux de la Tamise étaient polluées, et l’été chaud de 1858 fut surnommé « The Great Stink », « la grande puanteur » : cette année-là, de fortes températures entraînèrent une baisse du niveau des cours d’eau, qui révéla des boues d’excrément, des cadavres d’animaux et des déchets industriels (Black, 2008, p. 14). Les autorités redoutèrent la résurgence d’épidémies analogues au choléra de 1832, une crainte renforcée par l’importance du crottin dans les rues du fait du développement des transports tirés par des chevaux.

Dans ce contexte, et tandis que le marxisme proposait une lecture critique des rapports de classes de la société industrielle, des théoriciens opposèrent à la modernité un contre-modèle, champêtre et nostalgique. À la suite des réflexions d’Augustus Pugin7 sur l’art gothique et les vertus des décors naturels, des artistes s’unirent pour constituer les préraphaélites (Pre-Raphaelite Brotherhood). Apparu en 1848 au Royaume-Uni, le préraphaélisme ne proposait pas seulement de revenir à une forme picturale antérieure à Raphaël. John Ruskin8 et William Morris9 définirent aussi un « socialisme esthétique » qui prétendait revenir aux valeurs rurales et à un artisanat d’inspiration médiévale, opposé à l’industrie. Un discours chrétien caractérisait ce mouvement victorien, qui estimait que l’enlaidissement industriel heurtait la volonté du Créateur, souillant la terre par la pollution et la violence des rapports sociaux (Petiot, 2019). L’importance du préraphaélisme, circonscrit aux élites cultivées, ne doit pas être exagérée. Mais il inspira d’autres critiques de la modernité urbaine et industrielle, notamment celles d’Ebenezer Howard, qui aspirait à renouer avec la nature par les cités jardins (Saint, 1996).

En France, et dans une perspective différente, plus politique, on observa un agrarisme institutionnel, marqué par la fondation du ministère de l’Agriculture en 1884 et la défense de la production agricole nationale, avec la loi Méline de 1892. Dans le contexte de la dépression économique de la fin du xixe siècle (1875-1889), royalistes, bonapartistes et républicains s’accordaient sur la préservation des communautés rurales face à la concurrence économique et à la « dégénérescence » des villes industrielles, perçues comme des foyers d’agitation sociale, en particulier depuis la Commune de 1871.

Ces discours furent repris par la Révolution nationale du maréchal Pétain, après la débâcle de mai-juin 1940. Sa propagande martela que la défaite de 1940 tenait au prétendu « esprit de jouissance » des Français : en délaissant les campagnes pour les villes cosmopolites, en proie à la spéculation financière et à l’agitation bolchévique, ceux-ci auraient perdu la fibre nationale. Lui-même propriétaire terrien, Pétain prônait les valeurs familiales et enracinées, par opposition au peuple juif, que sa propagande antisémite présentait comme apatride. Le slogan « La terre, elle, ne ment pas » popularisa ces thématiques (Faure, 1989, p. 93-134 ; Vigreux, 2005 ; Pearson-Poncharal, 2012), tandis que l’hebdomadaire La Terre française célébrait l’agriculture française dans une perspective plus productiviste et technocratique, exprimée notamment par René Dumont10 (Moatti, 2014).

Pacifiste et pionnier de l’écologie politique, René Dumont se retrouvait en partie dans l’agrarisme maréchaliste. Or, cet agronome fut ensuite le premier candidat écologiste à la présidentielle de 1974, à une époque de prise de conscience de l’urgence environnementale (Vrignon, 2016). Loin du racisme de Vichy, la sensibilité écologique était alors en train de s’affirmer, notamment au sein du mouvement de sauvegarde du Larzac. Hybride, celui-ci fédérait des paysans du sud du Massif central, en plein renouveau régionaliste, et des hippies rentrés de Katmandou ; ces activistes soutenaient les populations rurales menacées par l’extension de terrains militaires. Ils aspiraient à renouer avec le rapport à la terre, perçu comme abîmé par la société de consommation (Terral, 2017). À la même période, aux États-Unis, l’État du Vermont vit aussi sa population augmenter de 15 %, avec l’arrivée de hippies qui y créèrent des communautés agricoles.

Ce survol ne vise pas à noyer le sujet ni à renvoyer dos à dos des courants très divers : le préraphaélisme n’est pas Vichy, qui n’est pas les néoruraux libertaires. Il s’agit seulement de sortir du présentisme : en temps de crise, l’autoproduction et l’autoconsommation apparaissent comme des moyens de conjurer la déliquescence des temps ; ce retour au local peut autant relever de pratiques empiriques que de démarches idéologiques. Ce qui peut sembler nouveau – épidémie, transformations environnementales, etc. – a donc une histoire. Ainsi, comme en d’autres périodes inquiètes, les jardins vivriers sont désormais parés de toutes les vertus, en témoigne le succès d’un Pierre Rabhi qui, du reste, a parfois été dénoncé comme passéiste ou trop mystique, notamment par René Dumont. Nous allons à présent développer un exemple polynésien de retour au local : le jardin du campus d’Outumaoro.

Un exemple de localisme : le jardin collectif de la résidence universitaire d’Outumaoro

La crise sanitaire interroge la capacité des systèmes de production, notamment industriels et agricoles, à faire face aux crises. Les mesures de protection mises en place à l’échelon étatique incitent à un retour au local, dans la consommation et les actions au sein des agglomérations.

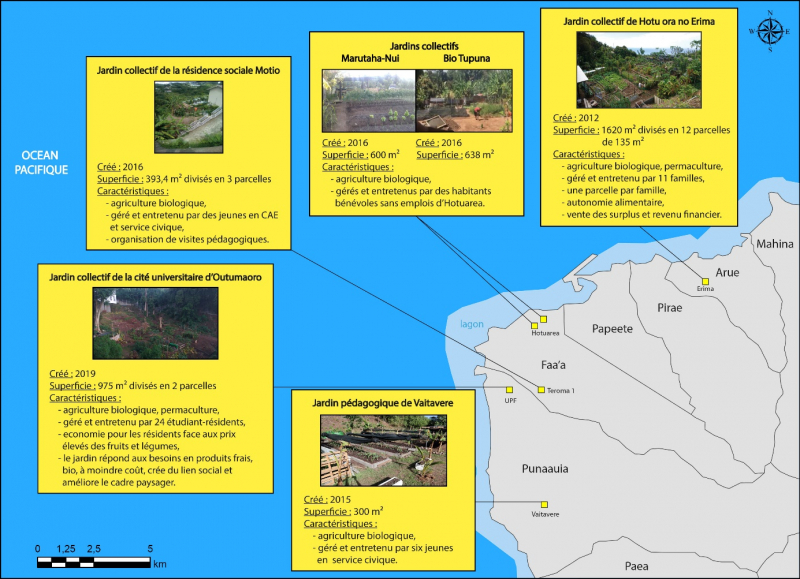

Figure . Localisation des six jardins collectifs étudiés dans l’agglomération urbaine de Papeete, sur l’île de Tahiti, en Polynésie française

Conception, réalisation : Anthony. Tchékémian, Christophe Tehau Teano, 2020.

Dans une perspective résiliente, six jardins collectifs implantés dans l’agglomération de Papeete apparaissent comme une réponse à l’augmentation des prix constatée depuis le début de la pandémie de coronavirus en 2020. Toutefois, avant le déclenchement de celle-ci, ils avaient été envisagés comme un moyen d’accéder à une alimentation équilibrée, saine et durable. Les usagers de ces jardins, notamment les étudiants isolés et éloignés de leurs familles, constatent que le travail de la terre crée du lien social : il améliore leur cadre de vie et leur offre une occupation vécue comme apaisante, que beaucoup relient à leur identité polynésienne, en invoquant notamment la pratique du fa’a’apu11, le « potager » en tahitien.

Intéressons-nous plus précisément à l’expérience du jardin collectif au sein du campus d’Outumaoro, à Punaauia, dans l’agglomération urbaine de Papeete. Au travers d’enquêtes de terrain basées sur de l’observation participante et des entretiens semi-directifs, nous avons étudié les raisons de sa conception ainsi que ses apports pour les étudiants résidents. Le guide d’entretien se compose de relances verbales permettant de connaître notamment les raisons de son implantation, ses fonctions, son organisation, les personnes concernées, les méthodes et techniques développées. Le traitement de 34 entretiens repose sur une analyse textuelle et thématique. Quelques citations, particulièrement représentatives, issues de propos d’acteurs rencontrés, illustrent notre développement.

Le jardin de la cité universitaire à l’initiative des étudiants résidents

Le jardin collectif a été implanté en 2019 sur un espace en friche, en forte pente, situé entre les logements étudiants et la résidence internationale. Cette parcelle délaissée a une superficie de 1 300 m², mais seuls 75 % de celle-ci sont exploités, soit un jardin d’environ 975 m². Il est l’initiative de trois étudiants polynésiens, deux filles et un garçon : Kawehilani, cheffe de projet, Takurua, son adjointe, et Christophe, membre actif. Le lieu, servant à l’origine de dépôt pour des déchets verts et de chantier, a incité les étudiants à réaliser ce projet d’embellissement, qui s’inscrit dans une démarche certes économique et sociale, mais également paysagère.

Figure 2. Plan de masse du campus d’Outumaoro et localisation du jardin collectif de la cité universitaire de l’UPF, dans la commune de Punaaui

Conception, réalisation : UPF, Anthony Tchékémian, 2020.

De par sa position géographique, en bordure du campus, le jardin est caché par les bâtiments de la cité universitaire et de la résidence internationale, ce qui lui confère un aspect cryptique qui s’adapte parfaitement aux intérêts de ceux qui l’entretiennent. Les étudiants résidents à la cité universitaire ont donc aménagé ce jardin pour répondre à leurs besoins alimentaires en produits frais, cultivés sans intrant ni pesticide et à moindre coût. Cependant, bien que le climat tahitien soit de type tropical humide, l’implantation d’un jardin doit se penser en fonction de son exposition au soleil.

Figure 3. État initial de la parcelle de 1 300 m² devant la cité universitaire de l’UPF, avant l’implantation du jardin collectif en 2019

© Anthony Tchékémian, Christophe Tehau Teano, septembre 2019.

Le groupe de jardiniers se composait de 24 étudiants, sans aucune formation en la matière. Le collectif a mobilisé ses propres connaissances, à partir de recherches bibliographiques, de conseils recueillis auprès de leurs proches, pour façonner leur jardin et cultiver les végétaux utiles. Les étudiants ont même développé une sensibilité à la permaculture. Deux parcelles composent ce jardin :

-

la première, située en amont, comprend les terrasses aménagées et séparées par un escalier creusé dans le sol ;

-

la seconde est en contrebas de la résidence internationale, où des plantations jalonnent la pente en s’adaptant au relief naturel, sans aucune modification de celui-ci.

Figure 4. Cultures en terrasses et paillage du jardin collectif de la cité universitaire de l’UPF

© Anne-Mathilde Cornec, Anthony Tchékémian, 2020.

Les étudiants ont également puisé leur inspiration dans des techniques ayant cours en Polynésie française, telles que :

-

la culture en terrasses, qui leur a été insufflée par de fortes érosions constatées dans les champs d’ananas en pente ;

-

l’engrais de poisson, obtenu à partir de la macération des viscères, têtes… ;

-

le paillage, pour limiter la pousse des adventices et garder l’humidité du sol ;

-

l’usage d’ombrières, utilisées pour la culture de la vanille.

Figure . Culture de vanille sous ombrières dans le jardin collectif de la cité universitaire de l’UPF

© Anne-Mathilde Cornec, Anthony Tchékémian, 2020.

Les jardiniers étudiants ont opté pour une diversité des cultures, en plantant de nombreuses variétés de végétaux et en s’inspirant de la technique du milpa, dite « des trois sœurs », où chacune des plantes profite du voisinage des deux autres. Ainsi, le jardin accueille des plantes aromatiques et potagères, une plante céréalière (maïs), des tubercules (manioc, patate douce, taro) et des fruitiers (ananas, bananier, citronnier, longanier, papayer). Plus en amont de la déclivité a été aménagé un bassin, comprenant des poissons utiles pour la lutte contre les moustiques et des jacinthes d’eau pour l’aspect ornemental. Au-dessus, une passerelle accueille un barbecue mobile, une table et un banc artisanal qui soulignent le caractère convivial de cet espace ombragé où les résidents viennent se détendre.

Figure 6. Vue du jardin collectif de la cité universitaire de l’UPF depuis l’espace de convivialité (au premier plan, la passerelle, le bassin et le barbecue)

© Anne-Mathilde Cornec, Anthony Tchékémian, 2020.

La réalisation d’un jardin sur cette parcelle inoccupée s’est naturellement imposée aux étudiants. Confrontés quotidiennement à un espace en friche, qui offrait des perspectives d’espoir plurielles (paysagère, sociale, économique), ces étudiants ont vu dans le jardin le moyen de développer leur envie de nature, en mobilisant des valeurs identitaires et familiales, notamment pour ceux qui ont vu leurs parents ou leurs grands-parents pratiquer le jardinage au travers d’un fa’a’apu.

En effet, les « espaces délaissés » (Clément, 2004, p. 9) font souvent naître chez les futurs jardiniers une envie de cultiver la terre, de la partager, de s’inscrire dans un collectif qui se manifeste, notamment en ville (Allemand, 2014, p. 60 ; Almuna et al., 2019, p. 203). Les lieux abandonnés, qu’ils le soient réellement ou perçus comme tels, incitent à la conception de projets, formels ou informels, à l’appropriation de l’espace, le plus souvent par ceux qui en ont réellement besoin. C’est le cas du jardin de la résidence où les étudiants qui l’exploitent sont aussi ceux à l’origine de l’initiative. Ils ont donc projeté leurs idées et leurs envies de nature pour donner une fonction à ce lieu, au sein de l’espace social que représente le campus : « C’était un terrain vague, à l’abandon, sans aucune fonction sociale et économique » (d’après le directeur adjoint de la logistique et du patrimoine à l’UPF). La proximité et l’accessibilité du jardin permettent de le contempler, d’admirer le travail accompli (sentiment de satisfaction) et de le surveiller, au-delà du fait intrinsèque qu’un tel lieu n’existait pas auparavant sur le campus. Ce jardin témoigne donc de valeurs humaines au sein de la communauté étudiante.

Il est intéressant de rapprocher les motivations des étudiants polynésiens de celles qui ressortent des expériences réalisées dans l’agglomération urbaine de Papeete. Les jardins collectifs se veulent souvent à la fois des lieux de rencontres, d’échanges, de partage, de démocratie, tout en étant des espaces dédiés à la culture vivrière, afin de se nourrir plus sainement tout en cherchant à réaliser des économies parfois substantielles.

Les apports du jardin collectif aux étudiants résidents

Les principales motivations des étudiants sont d’ordre financier, paysager et diététique. Une autre finalité se déduit des propos, celle de l’aménité, de la qualité de vie au sein de la cité universitaire. Ce jardin associe donc : exploitation collective, création de liens sociaux, accueil du public (comme des classes du collège voisin).

Figure 7. Vue d’ensemble du jardin collectif de la cité universitaire de l’UPF, six mois après sa création

© Anthony Tchékémian, Christophe Tehau Teano février 2020.

Le principe majeur du jardin repose sur la mise en commun des idées, des besoins, des attentes, des outils et des efforts jusqu’au partage des bénéfices (récoltes, aménités) entre les jardiniers. De plus, le jardin favorise l’activité physique, ce qui représente un autre bénéfice évident pour la santé, selon Raimoana Anding, chef du projet Programme de rénovation urbaine (PRU) à la mairie de Punaauia. De plus, la mise en place de ce jardin a permis à certains élèves de mettre en application les connaissances acquises au cours de leur formation universitaire.

Cette démarche volontaire des étudiants de réaliser un jardin collectif peut également s’expliquer par un lien particulier à la terre illustré au travers des mythes polynésiens de la « terre mère », « terre matrice », « terre ventre », « terre errante », « terre soumise », « terre matrie »12 (Saura, 2013, p. 20). En Polynésie française, les références à ces représentations participent de la reconstruction identitaire mā’ohi et des revendications contemporaines des Polynésiens, attachés à leur passé, dans un contexte où le droit international confère une reconnaissance aux peuples autochtones et légitime leur culture (Bambridge, Le Meur & Jost, 2016, p. 65). Ainsi, ces étudiants ont initié ce projet sans connaître le concept de jardin collectif puisque, de leurs aveux, ils l’ont appris lors d’un cours à l’université.

Figure 8. Entrée du jardin collectif, en friche, de la cité universitaire de l’UPF durant la pause estivale

© Anne-Mathilde Cornec, Anthony Tchékémian, 2020.

En Polynésie française, les techniques ancestrales et les pratiques coutumières utilisées en mer ou sur terre – qui, précisons-le, ne s’opposent pas à la modernité – sont empruntées au patrimoine culturel polynésien, tel le fa’a’apu. Ce terme est très souvent employé par les personnes rencontrées, et il est loin d’être neutre : il renvoie à une identité et à une histoire polynésiennes. La référence traditionnelle donne ainsi une légitimité historique aux préoccupations contemporaines et au nouveau mode de gestion des ressources en l’inscrivant dans un pseudo héritage historique. Face à une uniformisation de la culture qui peut être perçue comme agressive envers les identités culturelles (et qui tendrait même à atténuer les particularismes locaux), le jardin collectif est vu comme un vecteur de transmission culturelle, sensible dans l’emploi du terme « fa’a’apu ». Si, dans les communes rurales polynésiennes, beaucoup de personnes entretiennent encore un potager, un regain d’intérêt pour sa forme collective se développe dans certains quartiers urbains de Tahiti. Outre la fonction vivrière, ces jardins sont également des lieux d’échanges intergénérationnels, permettant de renouer le lien social entre tous les acteurs, notamment municipaux et citoyens.

Conclusion

Tout d’abord, le jardin collectif remplit son rôle de créateur de liens sociaux. Ensuite, la récolte permet aux étudiants d’économiser leurs ressources financières, souvent faibles. Puis, il favorise l’évolution des bonnes pratiques alimentaires, en privilégiant la consommation de fruits et de légumes frais, dépourvus d’intrants chimiques (nourriture saine et apports nutritifs intéressants). Il apparaît en effet que les habitudes alimentaires sont véritablement transformées, ce qui est un bénéfice conséquent pour les étudiants, au regard des problèmes croissants que pose l’obésité en Polynésie française et aux aspects sanitaires qui en découlent. Ainsi, corrélé à une volonté de mieux se nourrir, le jardin collectif a favorisé la consolidation des liens sociaux entre étudiants et a développé ou ravivé un goût pour le jardinage. Un jardin collectif peut donc soutenir la prise de conscience des questions liées à la santé et à l’environnement au sein d’une population.

Enfin, depuis août 2019, le quartier d’Outumaoro de Punaauia – sur lequel est implanté le campus – est intégré dans un PRU. Avec plus de 5 000 habitants et des problématiques sociales et urbaines très prononcées, ce quartier est considéré comme le premier secteur prioritaire de la Polynésie française. À ce titre, il fait l’objet d’actions menées dans le cadre du contrat de ville13 de l’agglomération de Papeete et dans celui du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de la commune de Punaauia. L’objectif du PRU est de résorber l’habitat insalubre et d’aménager des espaces publics (voiries, aires de jeux, équipements sportifs, espaces verts), dont des « potagers collectifs », puis de créer une liaison piétonne entre le quartier et l’université, dans une démarche de « campus ouvert ». Dans ce contexte, deux projets sont proposés : le premier concerne l’implantation d’un jardin collectif sur le campus, en faveur des habitants du quartier d’Outumaoro ; le second consiste à aménager, au sein du quartier, un jardin collectif en collaboration avec l’université.

Finalement, la biodiversité, au fondement de l’environnement, se joue aussi dans les villes. En agglomération, le développement de jardins collectifs par l’ensemble des acteurs locaux et régionaux permettrait, par exemple, aux plus fragilisés d’accéder à des produits agricoles de qualité, abordables et nutritifs. Après l’inhumanité du confinement et de la distanciation (masques rendant difficiles la communication verbale et l’interprétation des expressions faciales), cette forme d’agriculture urbaine14 aurait en outre des vertus sociales. Elle responsabiliserait les jardiniers quant à leurs impacts environnementaux et fonciers : ils deviendraient acteurs de leur alimentation, comme du paysage dans lequel ils évoluent, même si l’on peut douter d’une contractualisation entre les fermes et les firmes. La société civile pourrait chercher à renforcer son socle au moyen du travail du sol, par-delà les jeux de l’économie concurrentielle (réseaux d’associations pour le maintien d’une agriculture paysanne – AMAP, vente directe, jardin pédagogique…). Toutes ces conceptions réactiveraient alors un imaginaire agrarien profondément ancré dans le « roman national ».

Aujourd’hui, des personnes présentent le local comme une réponse à la crise environnementale ou aux excès du capitalisme mondialisé, mais en fait il peut parfaitement s’accommoder de la persistance de ce capitalisme, jusqu’à même pouvoir être récupéré : il y a donc plus de continuité que de discontinuité. Par exemple, la collapsologie, le survivalisme sont, dans ce cas, des réponses à l’angoisse des temps ; ils sont d’ailleurs repris par les mouvements marchands. Ainsi, les jardins collectifs, tout comme le jardinage, incarnent des valeurs d’entre-aide, d’échanges, de partage ; ils montrent qu’au regard des récentes crises survenues, il s’agit d’un éternel recommencement, qui a remis au goût du jour certaines modalités et pratiques, comme le système d’échange local, le troc, la vente de voisinage informelle...