Le retour à la ville dense

Le modèle de la ville qui se développe au détriment des terres agricoles et naturelles est mis peu à peu derrière nous. Les quinze dernières années ont été marquées par ce changement de paradigme, notamment dans les textes juridiques qui encadrent l’urbanisme. Ces derniers ont affirmé le principe de développement durable (Schmit, 2006) comme incontournable dans la politique publique d’urbanisme. Aussi, de façon accélérée ces derniers temps, la notion de sobriété foncière a émergé dans les discours politiques aux niveaux local et national.

Nous revenons donc vers la ville dense connue de nos ancêtres, mais pas pour les mêmes raisons. En effet, les villes d’avant l’époque moderne étaient caractérisées par un habitat dense, concentré autour des services et des ressources car, d’une part, les déplacements étaient longs, incertains et coûteux et, d’autre part, l’éparpillement de l’immobilier, notamment domestique, représentait un gaspillage de ressources et de temps que seuls les très fortunés pouvaient se permettre. Revenir vers un modèle de ville dense à l’heure du TGV et de la voiture individuelle relève donc bien d’une affirmation politique plutôt que d’une contrainte technique.

Mais ce choix n’est pas aisé. En effet, le contexte actuel dit de pénurie de logements dans les métropoles et les grandes villes ainsi que l’explosion du prix du foncier dit « central » laissent encore perplexe : l’injonction à la densité peut être perçue en contradiction avec l’impératif de construire « plus et plus vite ». Il est difficile d’envisager un tel modèle quand nous avons affaire à des fonciers urbains de plus en plus complexes, nécessitant de longues études, souvent de la déconstruction, parfois de la dépollution, et surtout faisant l’objet de débats parfois houleux avec les habitants, directement impactés par la transformation de leur environnement.

La question de l’acceptabilité des projets de renouvellement urbain est d’ailleurs un sujet très prolixe, en sociologie urbaine comme en droit de l’urbanisme (Geneste, 2013). Promoteurs et élus affirment1 que la seule solution pour contrer l’étalement urbain est la densité (Dicharry, 2020). De plus, par volonté ou par mauvaise appropriation du terme, la densité a souvent été synonyme de construction en hauteur.

Pourtant, si la densité se révèle nécessaire, elle ne revêt pas qu’une seule forme. Nous nous intéressons ici à la réappropriation de la ville dense par la réhabilitation du patrimoine immobilier, en mettant en évidence ses atouts et en explorant les dispositifs existants ainsi que les améliorations souhaitables, afin de démontrer qu’elle constitue un outil efficace de production de logements dans les centres-villes.

Protection du patrimoine et développement urbain

La protection du patrimoine est souvent mise en opposition avec le développement de la ville car elle empêcherait « de faire ». Dans le meilleur des cas, le regard extérieur de l’architecte des bâtiments de France (ABF) opposerait des contraintes imprévues et, au pire, l’impossibilité de démolir, ce qui figerait la ville et la retiendrait d’accueillir de nouveaux habitants, par manque de production de logements ou par ajout d’une pression à un marché parfois déjà tendu.

Pour autant, depuis la loi Malraux2 de 1962 et la création du dispositif éponyme, la puissance publique n’a eu de cesse de tenter de créer un modèle économique associant sauvegarde du patrimoine bâti et intérêts particuliers. Jusqu’à la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)3 de 2000, la question de la protection du patrimoine ne se posait pas (en tout cas pas de façon réglementaire) en dehors des servitudes liées à la protection au titre des monuments historiques et aux secteurs sauvegardés4. Les anciens plans d’occupation du sol (POS) ont ensuite été progressivement remplacés par les plans locaux d’urbanisme (PLU), et nous avons vu opérer un changement de paradigme dans la façon de faire la ville. Les projets d’aménagement et de développement durable (PADD), épines dorsales du nouveau PLU, prennent de fait le parti du développement durable dans la politique urbaine ; au fur et à mesure des modifications du Code de l’urbanisme – surtout dans le cadre de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR)5 en 2014 –, les possibilités de prévoir l’extension urbaine par la création de nouveaux secteurs « à urbaniser » sont réduites. Le renouvellement urbain, « faire la ville sur la ville », s’impose comme modèle à suivre dans la ville du xxie siècle. Voici la définition que donne Jean-Pierre Demouveaux, cité par le professeur Henri Jacquot (2004), du renouvellement urbain :

Il est appelé à désigner non pas un type particulier d’opération mais un projet politique visant, par une série d’actions coordonnées, à revaloriser un site urbain dégradé, désaffecté ou paupérisé en y mettant en œuvre les principes de mixité sociale et de diversité urbaine. Lesquelles opérations peuvent toucher à divers domaines (l’urbanisme, la construction, le logement, le domaine public, la politique de la ville, la promotion immobilière), relever d’une initiative tant publique que privée et être d’une importance variable.

(Jacquot, 2004, p. 4)

Ce modèle et les démolitions qu’il engendre font émerger une toute nouvelle approche du patrimoine. En effet, si le patrimoine « majeur » est protégé par les dispositifs nationaux existants, le patrimoine « local », lui, est particulièrement affecté. Ce dernier est pourtant souvent valorisé et défendu par les habitants, en tant que repère urbain, marqueur d’une technique ou d’une histoire locale à laquelle ils se montrent particulièrement attachés. L’exemple du château de la Touche Milon à Pacé (près de Rennes, en Ille-et-Vilaine), en cours de réhabilitation (portée par Histoire & Patrimoine), en est témoin : le projet a suscité la curiosité des habitants et a permis de raviver la mémoire des lieux, et notamment celle de ses illustres occupants Eugène Pinault et Marcel Gerbohay6. Nous observons alors se développer, partout où la question se pose, la mise en œuvre d’un dispositif d’identification du patrimoine d’intérêt local dans les PLU (article L. 123-1-5-III du Code de l’urbanisme7). Ce dispositif, très adaptable, va du simple répertoriage à l’interdiction de démolir. Par exemple, dans le cas de la métropole rennaise, l’actuel plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi ; cf. figure 1) a mis en place un classement différencié, de une à trois étoiles, qui contraint plus ou moins la mutation du bâti et de son environnement. C’est alors que l’opposition entre la protection du patrimoine, dans toutes ses dimensions, et le développement de la ville par le renouvellement urbain peut atteindre son paroxysme : comment inciter les promoteurs à construire « la ville sur la ville » et les interdire de démolir un patrimoine devenu pléthorique, le tout sans paralyser le système ?

Figure 1. Extrait du règlement graphique du PLUi de Rennes Métropole où constructibilité et « étoiles » doivent aller de pair.

Exploiter le gisement de l’existant

De nombreux acteurs de l’immobilier s’inquiètent de ce statut quo, d’autant plus qu’ils se heurtent, sur le terrain, à de longs contentieux avec les riverains. Surtout, ils voient le gisement de foncier urbain facilement exploitable se réduire comme peau de chagrin. Est-ce pour autant impossible de construire dense dans un contexte de protection du patrimoine ?

Comme nous l’avons évoqué, la ville dense n’est pas un avènement de la contemporanéité, bien au contraire. Le modèle français de la ville haussmannienne est un exemple en termes de densité acceptable ; certes, il est moins dense que la ville médiévale qui le précédait, mais il a apporté des réponses aux questions sanitaires (Pinon, 2002) – très actuelles – posées par cette densité insalubre.

Figure 2. Centre ancien de Rennes.

© IGN, 2017.

Figure 3. Le Blosne à Rennes, quartier La Binquenais.

© IGN, 2017.

Dans le cas précis de la ville de Rennes, si nous comparons les tissus urbains anciens, modernes et contemporains, nous nous apercevons facilement de ces disparités en termes de densité : la figure 2 présente le quartier du centre-ville de Rennes, dans son tissu médiéval et post-incendie de 1720, qui présente une densité de 134 habitants/hectare et, à côté, le quartier du Blosne, au sud de la ville, souvent décrié par sa « densité », avec 66 habitants/hectare (Audiar, 2013).

Si, face à ce constat, nous mettons en évidence le fait qu’un des enjeux majeurs des centres-villes anciens est la lutte contre la vacance, notamment liée à la dégradation voire à l’insalubrité du patrimoine existant, on peut affirmer que cette lutte est aussi un moyen de sauvegarder la ville dense et son offre de logements. La ville ancienne constitue désormais un très grand gisement de logements à reconquérir. Toutefois, l’exemple rennais mais aussi d’autres villes bretonnes avec un marché tendu comme Vannes (Dreal Bretagne & EPF, 2018) témoignent du fait que, quand bien même les collectivités mettent tous les outils en œuvre pour essayer d’accorder la sauvegarde du patrimoine au développement immobilier, en s’appuyant sur ce fameux gisement de l’existant, les opérateurs privés ont du mal à se mobiliser. En effet, ils ne sont qu’au début de leur virage vers une intégration de la réhabilitation dans leur modèle économique jusqu’ici calqué sur un coût de travaux constant, alors que la spécificité de la réhabilitation est bien la forte variation de ces coûts, globalement très élevés.

L’importance de la mobilisation des acteurs publics

L’équation est d’autant plus compliquée que, à l’évidence, l’action privée ne peut agir seule en termes de prise de risque économique. Le tissu bâti en question est un tissu fragilisé, tandis que les problématiques sociales et techniques complexes demandent une forte mobilisation des acteurs publics, en déployant le large panel d’outils juridiques et opérationnels à disposition pour faire face à ce défi. Nous en abordons quelques-uns utilisés dans la région de Bretagne.

Depuis les années 2010 en Bretagne, nous avons vu la prise de conscience des acteurs publics, à tous les niveaux, de la région jusqu’à l’intercommunalité, du besoin d’accompagnement des communes pour la mise en œuvre des projets de renouvellement urbain. Nous avons ainsi assisté au fléchage des aides publiques vers cette typologie de projet, grâce aux contrats de plan État-Région (CPER)8, aux contrats départementaux d’objectifs, le portage foncier9, notamment via les établissements publics fonciers (EPF) et les subventions à la surcharge foncière des bailleurs10.

Dès 2017, la région Bretagne, la Banque des Territoires et l’EPF de Bretagne se sont associés afin de déployer des projets vertueux alliant développement local et renouvellement urbain, moyennant un budget conséquent et l’ingénierie nécessaire via un grand appel à projets. Il a permis l’émergence de nombreux projets de revitalisation de centres-villes en déshérence comme à Carhaix ou à Lannion. Cet appel à projets a précédé et complété le plan national Action cœur de ville11 qui, en Bretagne, concerne 11 villes moyennes, parmi lesquelles Vannes et Saint-Malo dont les marchés tendus voient néanmoins leurs centres-villes anciens perdre de la vitesse.

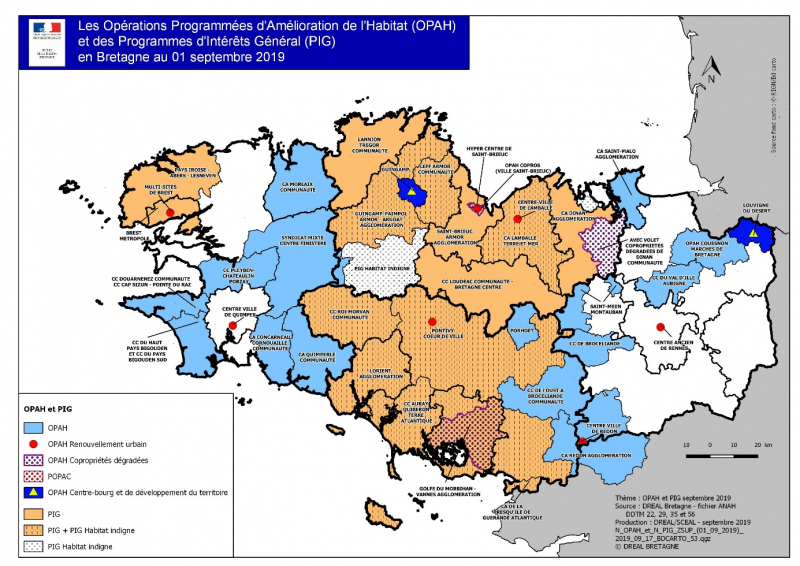

Depuis, l’action publique s’est largement emparée de la question, mobilisant tous les outils existants pour pallier les différents maux dont souffrent ces centres-villes : vacance du logement ou commerciale, accessibilité des transports, qualité des espaces publics… Ainsi, ce sont sept opérations programmées d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain (OPAH-RU) qui ont été réalisées en Bretagne (cf. figure 3), mais aussi des opérations de restauration immobilière (ORI), des opérations de résorption de l’habitat insalubre (RHI) et des périmètres d’opérations de revitalisation de territoire (ORT) opérationnels. En ce qui concerne notamment les OPAH-RU en cours, et à la seule exception de l’OPAH rennaise qui se déploie depuis 10 ans sur tous les volets, ces démarches s’appuient sur des pans animation et incitation très étayés qui mobilisent les fonds de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). Mais elles se confrontent à l’absence d’opérateurs financièrement solides pour pouvoir mener à bien les actions coercitives. Enfin, les bailleurs sociaux finissent par être sursollicités sur ces sujets, alors même que leur modèle de financement est très peu compatible avec les coûts générés par la réhabilitation lourde. Il manque bien le maillon de l’action privée pour que cette chaîne soit efficace.

Figure 3. Carte des OPAH et des programmes d’intérêt général (PIG) en Bretagne en 2019.

Reproduit de « Les OPAH et les PIG en Bretagne », par la DREAL Bretagne, 2019.

Quid de l’action privée ?

Si les acteurs « généralistes » de la promotion privée ne sont en général qu’au début du tournant vers une plus forte intégration des projets de réhabilitation dans leur modèle économique, la prise de conscience de l’ampleur du marché est bien là. D’une part, les évolutions sociétales et les attentes des consommateurs, des habitants et des électeurs poussent les promoteurs à endosser un rôle dynamique dans la fabrique d’une ville plus durable, qui inclut la réutilisation des bâtiments existants.

D’autre part, les acteurs privés sont engagés dans la construction de leur politique de responsabilité sociétale et environnementale (RSE), et ce depuis le Grenelle de l’environnement (2007) et les différents textes législatifs qui l’ont suivi, jusqu’à la loi de 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte12 qui traite notamment des questions cruciales de l’économie circulaire et des enjeux climato-énergétiques si présents dans l’industrie du bâtiment.

De ce fait, nous assistons ces dernières années à un positionnement très clair, notamment des grands groupes de l’immobilier résidentiel et/ou d’entreprise, qui créent des filiales spécifiques pour des opérations de réhabilitation13 ou procèdent à des rachats d’opérateurs spécialisés14 afin d’intégrer un savoir-faire spécifique de façon à se professionnaliser rapidement. Ces mêmes acteurs n’hésitent pas à se positionner sur des opérations toujours plus complexes, qui allient démolition, construction neuve à la réhabilitation sur des ensembles patrimoniaux, à condition que ce foncier soit situé dans des centres-villes dotés d’un marché immobilier dynamique. C’est le cas de l’opération Les Grands Moulins de Paris à Marquette-lez-Lille, portée par Histoire & Patrimoine, ou l’Hôtel Dieu à Rennes, par Linkcity.

En ce qui concerne la Bretagne, nous observons la multiplication d’opérations de ce type non seulement à Rennes, mais aussi à Saint-Malo, à Vannes… En revanche, la suppression de l’éligibilité au dispositif Pinel des zones B2 et C au 1er janvier 2018 a provoqué l’absence quasi totale d’opérateurs privés sur ces territoires, alors même que ce marché représentait 1 050 lots neufs en Bretagne en 2018. La réelle appétence pour ce marché est pourtant bien là, et l’expérimentation du « Pinel Breton » dans le cadre de la différenciation territoriale et du « droit à l’expérimentation » réclamé par la région l’ont prouvé dès 2019. Si le métier de promoteur est celui de la prise de risque, la rareté des aides publiques envoie un mauvais signal qui ne permet pas au professionnel de jouer pleinement son rôle, ce qui explique le recul des acteurs d’un territoire où la puissance publique ne l’accompagne plus. Une situation qui ne crée pas non plus un contexte favorable à l’innovation, dont relève la réhabilitation immobilière. C’est pourquoi nombreuses sont les voix d’élus, y compris bretons15, qui s’élèvent pour demander un dispositif généralisé d’aide à la pierre pour la réhabilitation à destination des acteurs privés, sortant alors des cas spécifiques des secteurs sauvegardés ou des villes en déprise.

Quelle fiscalité pour une aide à la pierre efficace en réhabilitation ?

Si l’on veut donner un véritable élan à la réhabilitation de projets d’intérêt patrimonial, et accompagner ainsi le retour à la ville dense, cela passera par un dispositif d’aide à la pierre qui tienne compte des spécificités de ce type d’opération : des chantiers complexes nécessitant un savoir-faire spécifique, un coût de travaux élevé et un certain degré de flexibilité car, contrairement à la construction neuve, chaque opération de réhabilitation est unique et chaque territoire dispose de ses spécificités patrimoniales.

Dans un contexte où les aides à la pierre contribuent à la financiarisation du logement, il est nécessaire de comparer les dispositifs existants afin de vérifier si le « produit » fiscal est compétitif. C’est bien le résultat de cette analyse comparative qui viendra confirmer ou non la réussite de la politique à laquelle s’adosse l’aide fiscale, car c’est le réflexe de l’investisseur.

Les dispositifs existants pouvant être mobilisés pour la réhabilitation sont multiples, mais nous ne rentrerons pas dans l’analyse du Pinel réhabilité16 ni des aides à la restauration des monuments historiques17, très spécifiques. Pour tenter d’apporter des éléments de réponse à la question ci-dessus, nous choisissons de comparer les deux dispositifs existants d’aide à la réhabilitation de logements anciens, le « Malraux » et le « Denormandie ».

Le dispositif Denormandie, créé en 2018 lors de la mise en place du plan Action cœur de ville, répond à un enjeu plus large que la restauration du patrimoine remarquable : il s’intéresse à la redynamisation de ces 222 villes moyennes qui souffrent d’un marché en baisse et d’un parc immobilier existant délaissé. Au départ très restrictif, en 2020 le dispositif a intégré un spectre plus large de travaux éligibles à la défiscalisation et a également élargi son application à l’ensemble du territoire des communes concernées.

Si le Denormandie se veut simple, en s’inspirant des aides à la pierre en construction neuve (Pinel), il n’est peut-être pas assez efficace dans sa mise en œuvre. Ceci malgré les modifications récemment apportées, qui instaurent une assiette de défiscalisation entre 12 et 21 % sur le foncier et les travaux : il serait donc plus performant en zone tendue que dans les 222 villes du plan Action cœur de ville. Pour autant, avoir un outil spécifique aux territoires en déprise, avec un niveau d’aide plus élevé qu’ailleurs, est un préalable à la réussite de la relance de ces marchés endormis.

Quant à la loi dite Malraux, et son dispositif, elle a bouleversé la philosophie des aides à la restauration, jusque-là sous la forme de subventions, en mettant à contribution le partenaire privé (particulier ou institutionnel) dans la restauration du patrimoine remarquable en France. Si au départ des abus ont pu être observés, en adossant la défiscalisation à des documents d’urbanisme (plans de sauvegarde et de mise en valeur, PSMV18 ; plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine, PVAP19) ou à des déclarations d’utilité publique, le législateur a su sécuriser les travaux éligibles notamment en impliquant les ABF dans le processus de projet.

Toutefois, étant justement conçu dans un contexte d’aide à la restauration du patrimoine bâti plutôt que d’incitation à la réhabilitation, le Malraux subi ces deux cliquets, selon la classification en site patrimonial remarquable20 (SPR) couvert par un PSMV, ou la version moins incitative, dans le cas d’un SPR sans PSMV21. Aujourd’hui, même les opérateurs spécialisés peinent à se mobiliser pour ce « second Malraux » dit « à 22 % », jugé peu performant lorsqu’on le compare au Pinel.

Pour autant, le dispositif Malraux a fait ses preuves, même s’il manque de « notoriété » auprès du grand public. Ce serait alors intéressant d’étudier les conditions de réussite d’un élargissement de sa mise en œuvre, à l’ensemble des centralités, à condition de pouvoir maintenir le garde-fou de l’implication, soit des ABF, soit des architectes-conseils, afin d’avoir toujours des femmes et des hommes de l’art garants de la qualité des travaux réalisés. Ainsi, le retour à la ville dense pourra se faire en conjuguant développement et patrimoine, politique du logement et relance de l’industrie de la construction à forte valeur ajoutée.