Pour introduire cette journée d’étude du laboratoire ESP2R, Émeline Bailly propose un ensemble de réflexions autour de la ville sensible, comme préalable à la ville écologique et la ville intelligente. Au vu de l’apparente antinomie de ces termes, questionner ce qui sépare et ce qui relie ces notions est une condition pour mieux considérer l’habitabilité des villes et le plaisir à vivre les lieux.

Introduction. Villes intelligentes et/ou écologiques à l’épreuve de la qualité de vie urbaine

Les perspectives des villes intelligentes ou des villes écologiques apparaissent contradictoires. Elles interrogent en outre chacune à leur manière la qualité urbaine et la qualité de vie des espaces habités.

La ville intelligente n’a pas les mêmes desseins que la ville écologique ; elle recherche en effet la connectivité, la rapidité, la performance dans le but d’améliorer le fonctionnement urbain et de développer de nouveaux services. La ville écologique, quant à elle, est plutôt en quête de formes d’habiter respectueuses des équilibres planétaires, des écosystèmes écologiques et s’enquiert de l’habitabilité « autrement ». Ce sont donc deux modèles de ville assez contrastés et antinomiques.

Elles questionnent toutes deux le rapport aux lieux et aux territoires de vie, selon l’échelle choisie et les horizons sociétaux. Elles interrogent en particulier les enjeux de :

-

la survie au vu des évolutions climatiques, de la perte de biodiversité, qui mettent à mal la vie sur terre pour les humains et les autres vivants, et les solutions pour perpétuer l’habiter. La smart city y répond par la technique alors que la ville écologique met l’accent sur la renaturation et les solutions fondées sur la nature ;

-

la qualité de vie, liée au vécu social et sociétal. La ville intelligente raisonne davantage en termes de confort et de service tandis que la ville écologique prône des modes de vie plus sobres, frugaux, plus respectueux des milieux.

La ville intelligente et la ville écologique s’intéressent peu au plaisir à habiter qui interroge la possibilité d’être, d’éprouver les lieux, les autres et sa propre existence. Cette saveur d’être est pourtant celle qui fait que chacun s’ancre, s’attache, se projette dans les espaces édifiés ; elle appelle à mieux considérer l’enjeu de la ville sensible et écologique.

Dès lors, dans le contexte des changements globaux, Émeline Bailly fait l’hypothèse que la considération de manière simultanée des enjeux de survie, de qualité de vie et de plaisir à habiter, vient questionner les modèles de ville écologique et de ville intelligente pour mieux réinventer d’autres conceptions des villes plus respectueuses des dimensions écologiques et sensibles.

Qu’est-ce que le sensible ?

Le lien affectif au lieu est constant. Les travaux de Denis Marthouzet (Marthouzet, 2007 ; Laffont & Marthouzet, 2021) montrent que le premier accès à un quartier relève de son aimabilité, autrement dit de sa capacité à être affecté. Ce lien sensible est puissant. Il s’exprime par exemple lors de la démolition d’un immeuble de grands ensembles, qui crée une émotion vive, ou de l’élévation de projets immobiliers venant dénaturer des terres et des paysages, comme l’installation d’EuropaCity1, qui suscitent de fortes colères et des luttes urbaines pour leur préservation.

Selon Pascal Amphoux (2014), le sensible renvoie aux trois significations du mot « sens » : le sens signifié, qui permet une interprétation ; le sens qui nous touche, c’est-à-dire les sensations ; et le sens qui nous oriente – rappelons qu’« émotion » vient du latin movere, « se mettre en mouvement ». Autrement dit, le sensible nous affecte, nous met en mouvement et nous parle. Le sensible relève également de plusieurs registres : la sensation (les cinq sens, plus le mouvement, comme l’affirme Alain Berthoz [2013]), les affects (les émotions, les sentiments) et les imaginaires (liés aux représentations).

Le sensible est autant lié aux êtres qu’aux lieux où ils vivent avec sensibilité. Nos expériences individuelles et collectives suscitent des interprétations, des significations, des représentations et des imaginaires qui s’entrecroisent. Les lieux, le territoire manifestent des sensations par les ambiances sensorielles qu’ils présentent ; des émotions, par les formes, les esthétiques, les paysages ; des affects par le patrimoine, les symboles, la vie sociale, les imaginaires urbains en présence. Cette interface constante entre l’expérience des individus et les manifestations sensorielles, affectives et rêvées de la ville sensible, favorise les interprétations et les mises en mouvement qui se réinventent en permanence dans cet aller-retour entre les lieux et les êtres qui y vivent.

Ne perdons pas de vue que le sensible est intriqué avec le cognitif et le sociocognitif dans la mesure où il fait signification et nous pousse à agir et à projeter d’autres horizons sociétaux. Le sensible constitue ainsi une strate qui irrigue l’ensemble des dimensions qui font la ville. Il impacte la relation à soi, aux autres, et aux lieux. Il nous engage à habiter en écho avec les manifestations du monde en mouvement dans lequel nous sommes immergés.

Une quête de vie sensible qui participe de « la qualité »

Le sensible participe de ce qui fait qualité dans l’espace urbain. La qualité urbaine, expression générique pour évoquer plusieurs dimensions de l’espace urbain, ne se décrète pas ; elle est toujours à l’interface entre une appréhension humaine, animale, et des lieux, des configurations spatiales, des agencements urbains, des symboliques urbaines ainsi que des manifestations sensibles en présence.

La qualité urbaine est le produit de l’équation entre les formes urbaines, leurs ressentis (émotions, imaginaires) et les processus sociocognitifs (Bailly & Marchand, 2019a) qui nous placent dans un espace-temps urbain. Elle résulte autant d’un agencement, d’un savoir technique ou spatial, que de son appréhension par les individus.

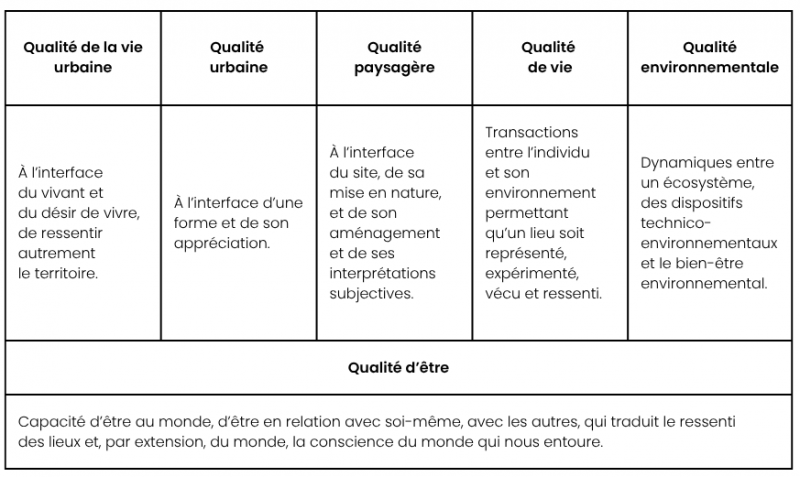

La qualité urbaine se décline en plusieurs dimensions qui irriguent les lieux : la qualité de la vie urbaine, la qualité urbaine, la qualité paysagère, la qualité de vie, la qualité environnementale et la qualité d’être (voir tableau 1 ci-dessous).

Tableau 1. Les différentes dimensions de la qualité urbaine

Source : Bailly.

La qualité urbaine est intrinsèque à de nombreuses notions usuelles dans le champ de l’urbanisme : le paysage, grâce auquel nous appréhendons le monde et son horizon, nous nous projetons dans d’autres consciences de l’être au monde ; les ambiances sensorielles, qui nous entourent et dans lesquelles nous sommes immergés ; les espaces publics, qui nous placent dans une vie sociale et nous projettent dans une société donnée. Paysage, ambiance, espace public favorisent la perception et l’expérience des lieux. Or, la conception urbaine s’attache au traitement des pollutions et des nuisances à travers une politique de seuils à ne pas dépasser – par exemple, limiter les niveaux sonores – et oublie de s’interroger sur la manière de rendre des expériences sensibles urbaines plus favorables. Pourtant, ces dernières, intrinsèquement liées à la qualité urbaine, marquent également l’image de la ville et ses récits imaginaires qu’ils soient personnels, collectifs, sociétaux…

Numérique et expériences des espaces de vie urbains

En considérant le sensible comme une strate nécessaire de la qualité urbaine, on peut s’interroger sur sa place dans la conception urbaine. Quelle est alors sa place dans la ville intelligente et dans la ville de la transition écologique ? Une première manière d’y répondre est de considérer le numérique et son expérience à partir du point de vue de l’individu et d’étudier ce que cela enseigne en termes de conception urbaine. C’est ce que nous avons fait avec Dorothée Marchand dans la recherche Numérique et création des espaces urbains (NUMCES) restituée dans l’ouvrage Ville numérique, la qualité en question, paru en 2021 aux éditions Mardaga.

Il est d’usage d’affirmer que le numérique recompose les règles spatiales et temporelles par :

-

une déterritorialisation : distanciation, démultiplication des réseaux et des flux immatériels (sentiment d’ubiquité) ;

-

un réinvestissement du local : le lieu apparaît comme une unité de sens forte en tant qu’espace vécu, représenté, ressenti et expérimenté.

D’une manière générale, les objets numériques médiatisent la relation entre les personnes et les lieux (Bailly & Marchand, 2021), ce qui impacte la qualité et, plus encore, l’expérience sensible qu’en ont les personnes. Déjà, dans les années 1930, Gaston Bachelard évoquait la phénoménotechnique (1934), c’est-à-dire la révélation du monde par le biais des sciences et des techniques.

Les résultats de la recherche NUMCES2 ont par exemple montré que le smartphone est l’objet numérique qui médiatise le plus notre relation au territoire, aux espaces urbains, et ce davantage que les objets connectés dans la ville (Bailly & Marchand, 2019b).

L’introduction de ces objets numériques transforme la relation à soi. Ils changent notre mode d’être dans l’espace urbain, notre manière de se l’approprier :

-

via un ancrage corporel par l’expression d’autres sensations que la vue, par des phénomènes de compensation, amenant à une abstraction du réel ;

-

via des relations affectives à distance (réseaux sociaux) qui conduisent à la mise à distances des autres ;

-

en devenant les attributs des lieux ou des corps. L’objet est ainsi complètement incorporé et n’est plus perçu alors qu’il est omniprésent dans l’espace public et impacte les postures et les mouvements de chacun.

Le numérique fait également évoluer la relation aux lieux, la spatialité des usages :

-

le vécu sensoriel et les représentations (valeurs, images projetées) priment ainsi sur l’interprétation cognitive des lieux car nous sommes moins ancrés dans le territoire ;

-

la perception du paysage proche se substitue au paysage lointain et urbain ;

-

des rues et des espaces urbains moins fréquentés, plus calmes puisque pour pouvoir discuter, échanger, les individus se retirent des endroits animés.

La relation aux autres est également modifiée par :

-

des liens à distance ;

-

des postures de retrait de la vie collective avec un repli sur soi, des relations moins fournies avec l’autre, tel que l’on pourrait presque parler de coprésence plus que de citoyenneté ;

-

l’émergence d’attitudes de la sphère privée dans l’espace public.

Par cet affranchissement du lieu, mais aussi de l’autre, voire de soi-même, l’expérience des lieux est bouleversée. Elle altère la qualité de vie collective et transforme les liens aux manifestations sensibles des lieux. En effet, l’espace où l’on coexiste se substitue au lieu vécu. L’urbanité devient distante, délitant les liens aux lieux (citadinité) et aux autres (civilité) et à la société politique (citoyenneté) tandis que le plaisir à vivre se fait davantage dans un retour à la sensation du corps en mouvement (sens kinesthésique) et dans une idéalisation du vécu dans le monde virtuel.

Ainsi, si un seul objet comme le smartphone impacte fortement la manière dont on vit en société dans un espace donné, la démultiplication de ces objets techniques à l’échelle d’une smart city a des conséquences phénoménales en termes d’expériences sensibles des lieux et par extension de qualité urbaine.

Enjeux des changements climatiques, écologiques, pour les espaces habités

Face aux changements globaux, des stratégies d’adaptation variées cherchant à perpétuer le plaisir d’habiter, le désir de vivre avec intensité se mettent en place et changent l’expérience urbaine. Trois sont particulièrement soulignées par les psychologues :

-

le déni. L’individu continue à vivre avec les satisfactions proposées par la société ;

-

l’inquiétude. D’autres registres d’émotions viennent alors s’interconnecter avec le présent. Glenn Albrecht (2019) parle dans le contexte de l’altération de son milieu de vie, la « solastalgie », c’est-à-dire littéralement l’émotion liée à la perte de sa terre par analogie à la nostalgie ;

-

l’engagement et l’agir des personnes qui se mettent en mouvement par suite de l’émotion suscitée. Les politiques publiques s’engagent ainsi en faveur de la ville durable, de la résilience, de la transition écologique (ou plutôt de la transformation écologique ou de l’écologie des territoires). La société civile agit à travers des initiatives de transition écologique, le militantisme, les contestations, la création d’écolieux pour habiter de manière plus vertueuse…

Les nouvelles manifestations du climat transforment nos expériences sensibles du monde et par extension notre relation à l’écologie, au milieu naturel, à notre interdépendance avec le monde vivant. Elles induisent le développement d’une nouvelle sensibilité à l’écologie.

Les espaces de nature et l’expérience urbaine des lieux riverains d’une autoroute

Le projet T’ILT, soit « Territoires d’ILT (infrastructures linéaires de transports), méandres de lieux de nature métropolitains », mené avec Véronique Beaujouan, Hervé Daniel et Dorothée Marchand en 20233, portait sur les espaces de nature aux abords d’ILT et en vis-à-vis de quartiers habités. Il s’agissait de comprendre le rôle écologique de ces milieux peu entretenus aux abords des infrastructures mais aussi d’étudier leur usages et leurs représentations pour les habitants des quartiers limitrophes. Il s’agissait notamment de voir s’il pouvait être des milieux écologiques susceptibles d’être aussi des espaces publics d’un nouveau genre.

À la suite d’un travail de cartographie qui a permis d’identifier les espaces de nature aux abords du périphérique nantais et connectés à des espaces habités, nous avons pu identifier sept grandes emprises de nature. Les relevés floristiques ont montré qu’ils présentaient une biodiversité assez intéressante. Les milieux connectés à d’autres espaces de nature mettant à distance les abords d’infrastructures révélaient qu’ils jouaient un rôle important dans les écosystèmes territoriaux. Les analyses urbaines et les enquêtes qualitatives menées auprès des usagers ont souligner combien ces espaces, malgré leur foncier et une gestion souvent confuse, étaient appropriés. Par ailleurs, malgré la pollution sonore et visuelle, ils constituaient même des lieux ressources pour les habitants qui vivent à proximité et font partie intégrante de la représentation du quartier.

En effet, cette nature en friche permet de se sentir un peu comme à la campagne, de masquer et mettre à distance le périphérique et de trouver un système de compensation des nuisances associées. Loin d’être « seulement » des paysages, ces lieux sont fréquentés, et s’y adossent des pratiques de voisinage. Sont ainsi recherchées des ambiances végétales variées à travers : des prairies, qui deviennent des lieux de respiration, de quiétude, de rencontre, de liberté (s’y tiennent des activités moins socialement prescrites que dans l’espace public) ; des bois, avec leur côté récréatif, leurs promenades et connexions sensorielles à la nature ; des lands sous les pylônes électriques, qui suscitent des usages alternatifs de cross, de sport. Ces espaces, complètement invisibles des politiques publiques, condensent un mélange entre des pratiques et des expériences différentes de la ville. Ces abords de nature, délaissés, sont des lieux d’expériences sociales et sensibles qui compensent les ILT et permettent de se reconnecter au territoire et à son écologie. Ils sont valorisés par la présence d’une nature spontanée diversifiée qui favorise les sensations, les affects et les évocations imaginaires (Bailly, 2020), de même que les paysages et les ambiances de nature sont aussi au fondement d’émotions (apaisement, joie, ressourcement…), d’affordances (Gibson, 1979/1986) qui invitent à des possibilités d’usages.

Ces lieux, variés, sont ainsi assez singuliers, en attente de création, libres d’expériences qui font liens et territoires. Ils ont d’ailleurs aussi un rôle urbain qui ne doit pas être négligé tant ils maillent différents espaces urbains entre eux à travers de multiples cheminements empruntés souvent de manière informelle. Ils nous interrogent plus largement sur la place des espaces de nature comme leviers pour perpétuer le plaisir à habiter dans des espaces contraints.

Face au changement écologique à l’œuvre, les politiques de transformation écologique ne tiennent pas assez compte de cette nécessité de préserver la qualité de vie et la vie sensible associée. Le lien entre ville écologique et ville intelligente peut s’effectuer à travers cette strate sensible ; celle-ci est souvent minorée, invisibilisée, et considérée comme de moindre importance par rapport aux problématiques liées aux principales fonctions urbaines (se loger, se déplacer, se nourrir, se récréer…). Or, c’est bien souvent « ce supplément de qualité » que recherchent les personnes quand elles sont dans un lieu. Bien que difficile à appréhender et posant de nombreuses questions méthodologiques, il mériterait d’être mieux pris en considération. De fait, il impacte la qualité des lieux conçus ou réaménagés. Par exemple, des écoquartiers en mal de qualité peinent à conserver leurs habitants, et on observe des turnovers réguliers. S’ils sont vertueux d’un point de vue environnemental – avec une présence de la nature bien maîtrisée – et fonctionnalistes – avec une offre d’espaces présentant toutes les fonctions urbaines –, ils s’interrogent peu sur les possibilités d’appropriation plus libres, d’expériences urbaines protéiformes fondées sur des sensations, des émotions, des affects et des imaginaires qui en favoriseraient la qualité et même le plaisir d’habiter.

Le sensible comme lien entre ville écologique et ville intelligente ?

La ville écologique et sensible offre une autre grille de lecture et nous invite à penser en termes de :

-

relationnel, à travers le souci de mettre en lien, de reliance (Morin, 2000), de pensée des écosystèmes, des métabolismes (Barles, 2002) ;

-

coexistence aux autres vivants ;

-

territoire de vie, celui vécu et celui dont on dépend ; actuellement largement mondialisé mais qui pourrait penser d’autres écosystèmes territoriaux (Latour, 2009) ;

-

régénération des lieux et des milieux dans le temps long ;

-

expérientiel : expérience urbaine, sociale, sociétale et sensible pour ajuster les modes de vie et des représentations du monde en continu, métamorphoser les transformations liées aux changements globaux et ainsi perpétuer la possibilité d’habiter avec saveur.

La ville intelligente qui s’impose, notamment celle de l’intelligence artificielle, pourrait être au service de cette ville écologique et sensible. À défaut, la ville risque à nouveau de perdre ses qualités urbaines, environnementales, sociales et sensibles qui favorisent le plaisir à vivre les édifications humaines.

Conclusion. Pour perpétuer une saveur d’habiter

Pour perpétuer cette saveur d’habiter, ce sont d’autres concepts, d’autres méthodologies qu’il serait souhaitable de développer. La strate sensible qui caractérise les espaces et nos manières d’en être affecté est à considérer avec le réengendrement des milieux, les communs humains, pour préserver écosystèmes territoriaux mais aussi en orientant les possibilités technologiques vers le vivant. L’intelligence humaine et l’intelligence artificielle pourraient être conciliées, de même que les approches qualitatives et quantitatives, pour envisager d’autres manières d’éprouver et d’habiter, de concevoir les espaces vécus et d’imaginer d’autres horizons sociétaux fondés sur des récits réinterprétables dans le temps.

L’expérience favorise une conscience de l’écologie territoriale singulière, des héritages et identités culturelles sociétales, du plaisir à habiter avec sensibilité. Elle permet une continuité du monde en renouvelant en continu le lien entre les êtres et les territoires édifiés à l’interface du sensible, du cognitif et des configurations spatiales. Elle ouvre des possibles par les projections imaginaires qu’elles permettent. Elle participe du politique par le partage du sensible (Rancière, 2000), qui est une expérience partagée par tous les êtres. Elle active ainsi des formes de résilience urbaines, sociales, affectives et culturelles – essentielles par rapport aux problématiques de transformation écologique.

L’expérience suppose des postures de ménagement, la non-intervention permettant de perpétuer les qualités sensibles urbaines, de (re)naturation pour démultiplier les expériences et une reconnexion aux territoires, aux autres vivants, de régénération dans le temps. En favorisant une permanence et une intensification des expériences sensibles, elle réinvente en continu ce qui fait qualité grâce à une réactivation des ambiances de nature, des vues sur les paysages, du souci esthétique.

*

|

Usages déclarés de l’intelligence artificielle générative par l’auteur |

|||

|

Oui |

Non |

Observations |

|

|

Recherche d’informations et synthèse de l’état de l’art |

X |

||

|

Reformulation |

X |

||

|

Correction orthographique et/ou grammaticale |

X |

||

|

Résumé et/ou génération de mots clés |

X |

||