Pour évaluer la digitalisation actuelle des syndics professionnels, il apparaît nécessaire de cerner en premier lieu les fondamentaux de cette activité immobilière. Ainsi, il convient de définir les rôles et les missions dévolus à l’administrateur de biens qu’est le syndic, ainsi que les modalités par lesquelles il les accomplit, notamment à travers les outils dont il dispose.

Nous proposons ainsi de retracer brièvement l’évolution historique de cette activité connotée principalement comme « juridique » par son étymologie même1.

Brève histoire du métier de syndic

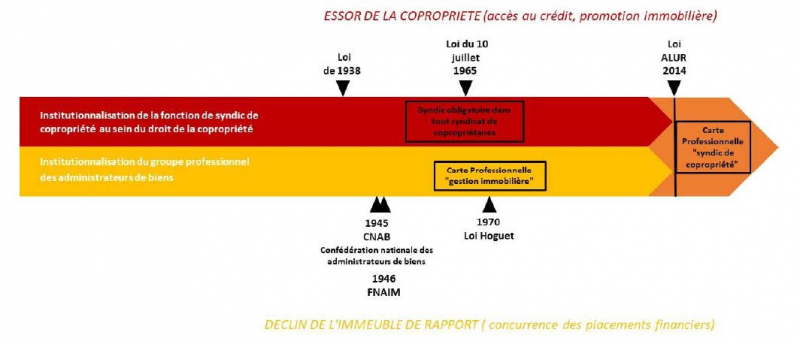

Le métier de syndic de copropriété, au cœur de la gestion des biens immobiliers collectifs, revêt une importance cruciale dans le domaine de l’immobilier. Son histoire s’entrelace avec celle du des concepts de propriété partagée et de gestion collective des biens immobiliers. Même si les origines du métier de syndic de copropriété remontent à la période romaine, où la notion de copropriété était déjà présente (Paquet, 2018, p. 14), l’émergence formelle du la profession s’observe à partir du xixe siècle avec le développement urbain et la multiplication des immeubles collectifs. En France, c’est avec la loi du 28 juin 19382 qui a instauré le régime de la copropriété et établi un cadre juridique pour la gestion des immeubles en propriété partagée que le rôle du syndic, chargé de représenter les intérêts collectifs des copropriétaires et d’assurer la gestion courante de l’immeuble, est formalisé. Puis la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis et son décret d’application du 17 mars 19673 reprennent et précisent le terme « syndic », en décrivant assez précisément son rôle et ses missions pour la gestion administrative, financière et technique de la copropriété et en le rendant obligatoire.

Ces deux textes définissent le « syndic » plus comme une fonction spécifique exercée au sein du syndicat des copropriétaires que comme un métier. La profession commence à prendre corps juridiquement quelques années plus tard, en 1970, lorsqu’une carte professionnelle est instaurée par loi dite « Hoguet »4 pour conditionner l’exercice du métier. … Cette carte professionnelle institutionnalise ainsi un groupe professionnel plus large, celui des administrateurs de biens. … Ce n’est que très récemment, par la loi dite « ALUR » de 2014, que la profession de syndic de copropriété est véritablement institutionnalisée en tant que telle dans la loi avec la création d’une carte professionnelle instituant ce titre spécifique.

(Barnhusen et al., 2023, p. 18)

Depuis, le cadre légal et réglementaire a conforté le rôle du syndic professionnel pour répondre à la complexification de la gestion des copropriétés (voir la figure 1).

Figure 1. L’institutionnalisation de la profession de « syndic de copropriété »

Reproduit de Barnhusen et al., 2023, p. 18.

On ne compte plus les amendements législatifs qui aboutissent aujourd’hui à une extrême professionnalisation de la profession. Une carte professionnelle est délivrée tous les trois ans au cabinet de syndic, assortie d’une obligation de formation professionnelle, d’assurance en responsabilité professionnelle et d’une garantie financière pour les fonds détenus.

(Perrissel, 2024)

Missions du syndic : être juriste, comptable, technicien, communicant

Comme nous l’avons précédemment évoqué, le statut de syndic est dessiné dans plusieurs articles de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 19675 ; un certain nombre de modifications a été apporté depuis par la loi ALUR de 20146. On retrouve dans ces textes les indications essentielles sur les fonctions de syndic, à savoir que le syndic est l’organe exécutif de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires décide lors de l’AG, et le syndic a pour mission d’exécuter ces décisions. Malgré cette « apparente » simplicité, les fonctions du syndic sont nombreuses, très nombreuses, et se sont enrichies au fur et à mesure des nouvelles lois et décrets qui s’appliquent à l’habitat et à la copropriété.

Le syndic exerce des fonctions qui peuvent apparaître variables ou éparses. Selon les situations son rôle paraît être plus ou moins important et son action plus ou moins libre et déterminante. Cette diversité peut cependant être organisée autour de trois grandes notions du droit privé : pouvoir, obligation et devoir.

(Lagraulet, 2018, p. 245)

Comment résumer les 80 pages du Code de la copropriété dédiées aux syndics, les 672 pages de la thèse sur les fonctions du syndic de Pierre-Édouard Lagraulet ou encore arriver à suivre la boulimie législative7 ? Dans le cadre de notre étude, nous proposons de résumer les fonctions du syndic de copropriété en quelques grandes missions :

-

la gestion administrative : le syndic, notamment, convoque et tient les AG, s’assure de l’exécution des règles de copropriétés et des délibérations, rédige les procès-verbaux de ces réunions puis veille à l’exécution des décisions prises en AG. Il a également le devoir de conserver tous les documents de copropriété, de déléguer cette tâche à une entreprise spécialisée après validation lors de l’AG, d’engager les démarches pour immatriculer la copropriété auprès du registre national, de tenir à jour le carnet d’entretien et de gérer les contrats et les assurances ;

-

la gestion financière : le syndic doit établir le budget prévisionnel, répartir les charges entre les copropriétaires, encaisser les charges et les provisions, régler les dépenses courantes de la copropriété et tenir une comptabilité transparente ;

-

la gestion technique : le syndic veille à l’état, l’entretien et à la conservation des parties communes de l’immeuble, ainsi qu’à la réalisation des travaux nécessaires à la préservation de l’immeuble ;

-

la représentation légale : représentant légalement le syndicat des copropriétaires, le syndic est habilité à agir en justice au nom du syndicat et à le représenter dans toutes les démarches administratives et juridiques. Il fait également l’interface entre le syndicat des copropriétaires et les autorités, les fournisseurs, les copropriétaires, etc. ;

-

l’information des copropriétaires : le syndic est tenu de notifier régulièrement les copropriétaires sur la gestion de la copropriété. Il doit notamment leur fournir les documents nécessaires à leur information et à leur participation aux décisions. Cette obligation d’information a été renforcée depuis la mise en place obligatoire de « l’espace en ligne sécurisé »8.

En résumé, le syndic a un devoir de conseil technique, juridique et règlementaire vis-à-vis des copropriétaires, ce qui demande une grande polyvalence voire une plasticité des compétences pour exercer ce métier.

Le syndic, polyvalent et chef d’orchestre

« Polyvalent », « multiples facettes », « chef d’orchestre » : l’avis est unanime pour les gestionnaires de copropriété ; être syndic, c’est complexe.

Piloter les copropriétés implique de nombreuses responsabilités, de la gestion comptable, administrative et juridique à la résolution de conflits entre copropriétaires. Les syndics professionnels sont formés pour gérer cette complexité.

Ils ont aussi un rôle crucial dans la communication entre les copropriétaires, en veillant à maintenir un climat serein et en intervenant en cas de conflits. Leur capacité à gérer les relations interpersonnelles est essentielle pour maintenir la cohésion au sein de la copropriété.

(Perrissel, 2024)

Les témoignages abondent sur la multiplicité des missions, de la plus « simple », comme envoyer un plombier en urgence, à la plus complexe telle qu’élaborer et suivre un chantier de ravalement et d’isolation thermique avec demande de prêt EcoPTZ (pour la moitié des copropriétaires seulement !) et d’avance de subvention afin de faire le relais avec un montage de « MaPrimeRénov’ ». Gilles Frémont, président de l’Association nationale des gestionnaires de copropriété, affirme ainsi dans un entretien pour Les Echos Start :

Vous êtes un chef d’orchestre : gestion des interventions dans un immeuble, suivi des budgets, management des équipes. … Vous avez aussi une partie terrain avec le suivi de travaux, souvent ambitieux : ravalement de façade, création de sas, toitures, etc.

(Wong, 2021)

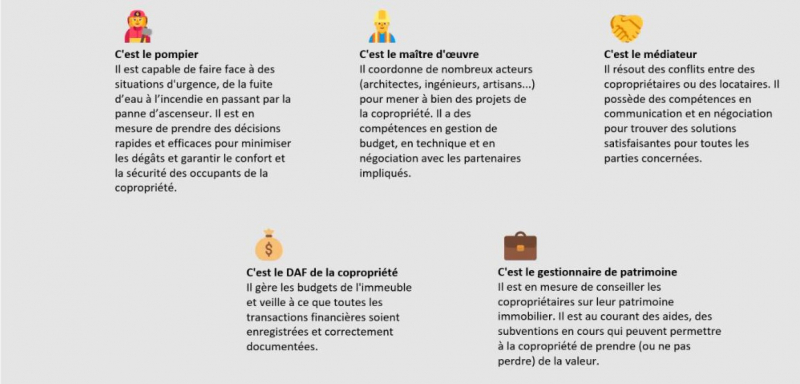

De son côté, Charles Loiselet, gestionnaire immobilier chez Loiselet & Daigremont, explique que « le syndic, ce n’est pas un métier mais au moins cinq qui allient technique, juridique, financier et terrain : pompier, maître d’œuvre, médiateur, DAF et gestionnaire de patrimoine » (voir la figure 2).

Figure 2. Le métier de syndic

Reproduit de Frémont & Loiselet, 2023.

Par sa fonction d’interface, le syndic joue un rôle central auprès de tous les acteurs de la copropriété : le syndicat des copropriétaires, qu’il représentante, mais également le conseil syndical dont les membres sont désignés lors de l’AG pour l’assister, le contrôler et le consulter, les copropriétaires eux-mêmes, les prestataires et fournisseurs, les autorités, etc. « En bref, le syndic est l’organe qui fait vivre l’organisation d’une copropriété » (Cotoit9, s. d.)

À cette complexité d’activités, de missions et de postures qui est demandée au syndic, la législation a également imposée une obligation de moyens, en particulier au niveau technologique. C’est ainsi que la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) du 28 novembre 2018 puis le décret du 23 mai 201910 exigent du syndic la dématérialisation de certains documents de la copropriété tels que le règlement de copropriété, la dernière fiche synthétique, le carnet d’entretien du bâtiment, les contrats d’assurance, le contrat de syndic, etc. Nous y reviendrons plus en détails dans le chapitre suivant. Ce qui nous interroge est la façon dont cette évolution technologique a été perçue par la profession. Comment s’est-elle articulée avec la multiplicité des rôles du syndic à laquelle s’ajoutent les exigences législatives et techniques ? Quels sont les usages et les conséquences de cette digitalisation, plus ou moins bien accueillie ?