Nous avons cherché à focaliser notre attention sur les ambiances urbaines. L’objectif était de répondre simplement à cette question : les dispositifs expérimentaux affectent-ils les ambiances urbaines des quartiers dans lesquels ils se situent ? Quels effets sont palpables par les habitants et usagers ? Que cela change-t-il en termes de fréquentation des espaces ? de ressentis ? de représentations du quartier ? Quelles sont les évolutions des projections pour l’avenir ? En quoi cela vient-il convoquer les imaginaires ?

À l’issue des entretiens préliminaires, des observations flottantes et des itinéraires que nous avons réalisés, voici ce qui nous est apparu de plus évident.

À Nantes, le projet Symbiose

En ce qui concerne les ambiances, quelques éléments ressortent :

-

des difficultés à aller vers certains espaces : la mairie qui a brûlé, les commerces qui ont fermé, les points de deal… sont des endroits esquivés lors des itinéraires ;

-

une topographie du lieu singulière : une grande montée formant un point haut et un point bas dans le quartier, une multiplication de dédales et de petits sentiers, des raccourcis entre les immeubles et à travers les espaces verts ;

-

le peu de bruit au cœur du quartier, ce qui traduit une faible fréquentation des espaces publics malgré la présence d’une école maternelle et d’une crèche à proximité immédiate de Symbiose ;

-

des sons et des odeurs liés à la réparation de véhicules, les axes circulatoires autour du quartier. Impression visuelle de parking malgré les nombreux éléments naturels. On note une présence importante de la voiture via les espaces de stationnement et des places de parking occupées par l’autoréparation dans l’espace public ;

-

la présence forte du végétal, de la nature : des grands arbres, des sous-bois, un jardin potager en pied d’immeuble, des bacs potagers juste installés, un calme des espaces paysagés, le vent, le bruit des arbres et des oiseaux ;

-

la serre de l’intérieur révèle un point de vue sur le quartier : un belvédère à 360° qui dénote dans le paysage. Cette serre est peu évoquée directement lors des itinéraires mais ressort fortement des observations in situ et aux abords du site.

À Bruxelles, le projet Brusseau et l’observation du marais Wiels

Le projet Brusseau, multisite, rassemble trois communautés hydrologiques : Forest Nord, Forest Sud et Jette-Ganshoren. Le marais Wiels, qui se situe à Forest Nord, fait l’objet d’une mobilisation citoyenne importante ; un collectif1 œuvre pour sa protection et sa préservation dans les futures opérations d’aménagement. Différents itinéraires ont été réalisés avec des usagers du lieu.

En termes d’ambiances, les éléments ci-dessous dominent :

-

le marais offre une barrière, une protection aux nuisances de la ville. Selon les personnes, arpenter l’espace du marais permet de s’échapper de la ville et de s’éloigner du bruit du boulevard à proximité ;

-

une forte présence de la nature et du vivant est décrite, avec l’impression de calme et la possibilité d’appréhender la saisonnalité. La compagnie d’animaux, notamment des poules d’eau et des cygnes, est relevée. Des souvenirs rappellent les saisons, le printemps avec les naissances des cygneaux, la neige en hiver avec les surfaces glacées ;

-

la balade aux abords du marais est vécue comme la possibilité de prendre une pause ressourçante au plus près de la nature, ce qui appelle un ralentissement de la marche. L’eau, les arbres et leurs feuilles sont perçus comme des éléments apaisants ;

-

le marais est aussi nommé comme un lieu paradoxal, avec le squat et la présence d’habitats précaires.

À proximité de l’entrée nord se trouve un espace peu accueillant. Certaines personnes nomment ce lieu « la litière » parce qu’il est régulièrement envahi de déchets et de déjections humaines. Par ailleurs, un peu plus loin, les personnes notent la présence de cabanes de fortune dans les contreforts du pont des rails, occupées discrètement par des hommes et des femmes.

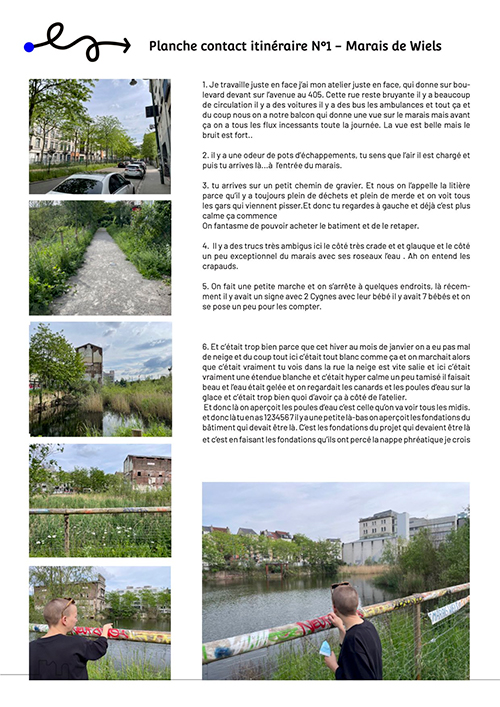

Figure 5. Planche contact issue de l’itinéraire n° 1, aux abords du marais Wiels avec une usagère du quartier

© Emmanuelle Gangloff et Hélène Morteau.

Ce que l’analyse révèle via les méthodes de diagnostic sensible et les limites

Les caractéristiques physiques inhérentes et préexistantes aux projets étudiés influencent fortement les parcours et les visions.

Côté Nantes Nord à proximité de la serre Symbiose, l’espace est plus ouvert, la possibilité d’aller déambuler dans le quartier est plus grande et les différentes observations terrains dressent le portrait sensible des abords de la serre sans pouvoir définir vraiment les limites du lieu et des espaces. La serre, finalement, ne fait l’objet que de peu d’attention. Ceci s’explique peut-être par son manque d’accessibilité directe (passage par la cage d’escalier de l’immeuble, nécessité d’avoir la clef, d’y accéder sur les temps d’ouverture hebdomadaires, etc.), mais aussi parce que la méthode des itinéraires fait appel aux sens et aux souvenirs des personnes à partir de l’environnement direct. À Bruxelles, malgré une consigne similaire, les personnes qui se sont prêtées à l’exercice de l’itinéraire côté marais Wiels ont toutes voulu y aller sans détour en faisant du site l’objet principal de leur commentaire. C’est un lieu qui est vécu comme s’opposant franchement au bitume et à la matérialité de l’espace. Sa configuration contraint fortement les itinéraires une fois que l’on est dans l’enceinte du marais. Un chemin longe ce dernier, barricadé. Le marais est en effet cerné par des rails, un boulevard et des immeubles. Ce qui est ressorti, et qui est intéressant, est que les ressentis du lieu sont donc plus faciles à associer à un emplacement. La zone de la litière, la zone point de vue, la zone humide des potagers, la zone de squat sont bien définies.

Concernant la méthode de captation des ambiances en vue d’évaluer « sensiblement » les projets, il en ressort plusieurs éléments :

-

il faut toujours questionner l’échelle du projet et relativiser son impact par rapport à la qualité architecturale, urbaine et paysagère préexistante. Cela invite à une évaluation sensible en deux temps : le site, puis le dispositif ;

-

il convient de requestionner les ambiances du dispositif lorsque celui-ci est actif. En effet, lorsque des activités sont en cours, les perceptions du lieu changent et nous renseignent donc sur ses effets potentiels. Que ce soit à Symbiose ou au marais Wiels, lorsque des animations sont proposées, cela a modifié l’ambiance du lieu. Les dispositifs doivent donc s’observer en fonctionnement et aussi en version off. Il s’agit de détecter l’ambiance manifeste associée à un dispositif.