Dans les années 1920, la « banlieue noire » vire au rouge en raison de l’arrivée du parti communiste (PCF) sur la ceinture parisienne, et particulièrement dans les zones nord de Paris.

Du milieu du xixe siècle à l’entre-deux-guerres, la banlieue parisienne voit s’installer une population ouvrière de plus en plus nombreuse mais aussi rejetée toujours plus loin de Paris. Cela commence avec la « zone » de Paris, un grand bidonville habité par des populations pauvres et les classes populaires, puis par le développement de la périurbanisation avec l’industrialisation et le logement des classes populaires toujours plus loin de Paris et toujours plus mal logées (petits appartements, pavillons précaires et lotissements anarchiques, à proximité des usines chimiques, etc.). Les populations les plus précaires se voient rejeter loin de la Capitale. C’est dans ce contexte que le PC étend son influence et que le mythe de la banlieue rouge prend forme à partir des années 1930.

C’est aux États-Unis que ce phénomène trouve son origine : après plusieurs années de croissance soutenue, cette dernière s’arrête brusquement en 1929. La Grande Dépression (Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, s. d.), qui dure jusqu’en 1939, est la pire récession économique de l’histoire du monde industrialisé. Elle débute après le krach boursier d’octobre 1929, qui plonge Wall Street dans la panique et ruine des millions d’investisseurs. Au cours des années suivantes, les dépenses de consommation et les investissements chutent, ce qui entraîne une forte baisse de la production industrielle et de l’emploi ; les entreprises en difficulté licencient leurs employés.

Cette crise économique, d’abord nationale, embrase rapidement le monde et touche la France six mois plus tard, en 1930. La Grande Dépression a un impact national très important, mais les banlieues, dont l’activité économique dépend de l’industrie, sont particulièrement touchées. Le chômage affecte massivement leurs habitants, confrontés à une misère toujours plus grande, tant en raison de la prolifération des logements indécents que du manque de nourriture (Fourcaut, 2002). C’est dans ce contexte d’extrême précarité que le PCF se développe considérablement en Île-de-France et modifie profondément la carte politique de l’époque.

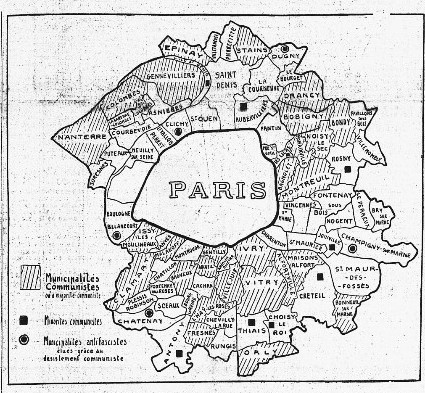

Figure 2. Représentation du PCF en Île-de-France en 1935

Carte des municipalités « rouges » du département de la Seine, publiée par L’Humanité, après les élections municipales de 1935.

Journal L’Humanité, 14 mai 1935. Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

Entre 1921 et 1937, la région parisienne est marquée par cette montée en puissance du PCF, qui y voit son nombre d’adhérents augmenter de près de 550 % alors que la population globale n’évolue que de 18 %. C’est principalement à partir de cette période, et jusqu’au début des années 1970, que la France, plus particulièrement la Seine-Saint-Denis, devient un bastion communiste et un bastion ouvrier, deux notions qui sont d’ailleurs intrinsèquement liées dans cette histoire.

Ainsi, née d’une volonté que l’on peut qualifier d’utopique, la banlieue rouge, et de fait la Seine-Saint-Denis, s’est transformée en un laboratoire urbain. « Les banlieues communistes ont alors inventé une culture nouvelle, née de la rencontre entre un espace, un parti politique et une classe sociale » (Voldman, 1993, p. 129).